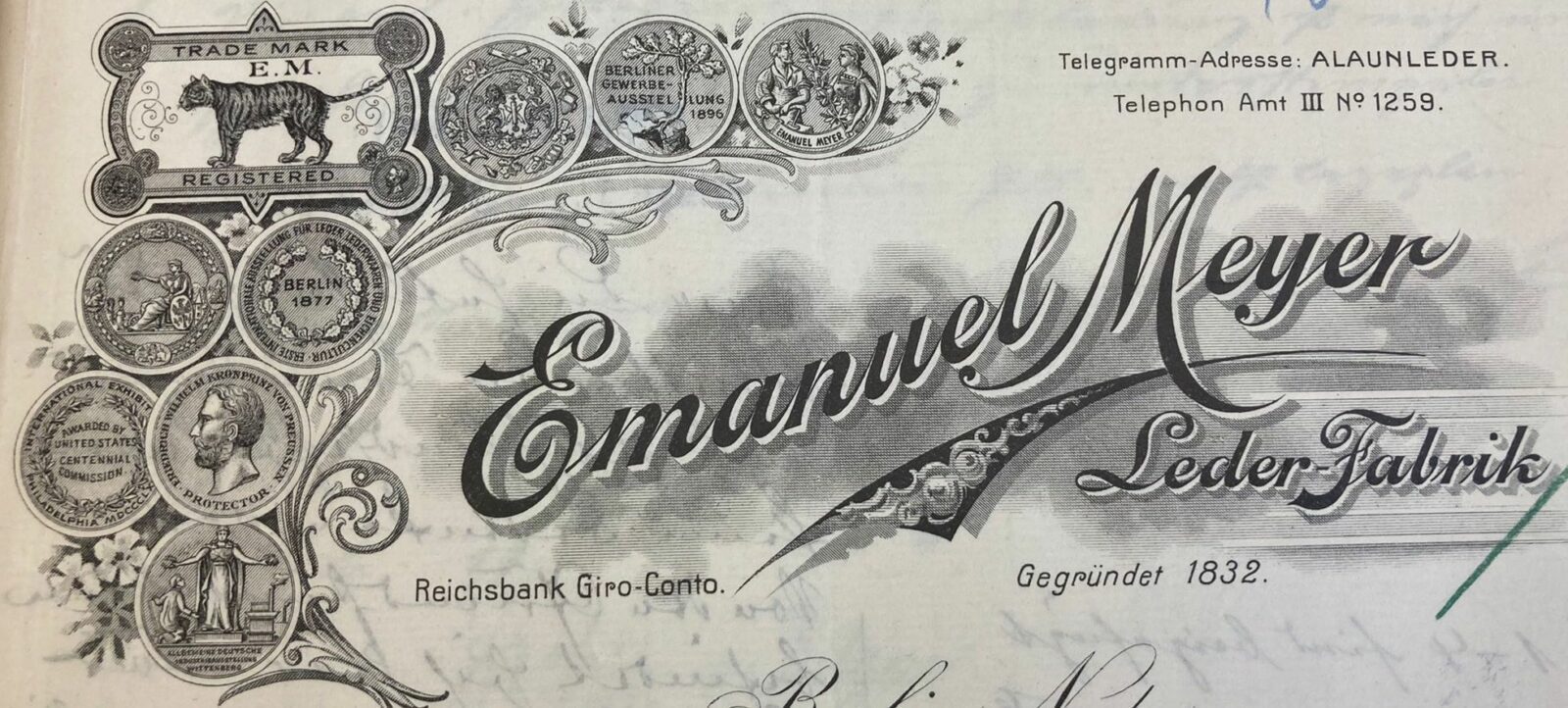

Der Name Emanuel Meyer stand für bestes Nappa-Leder. Es war ein großer Name. Heute ist er weitgehend unbekannt, so wie das bei vielen jüdischen Unternehmern ist, die sich bereits vor 1871 in Berlin niedergelassen hatten. Dabei gehörte sein Leder-Unternehmen mit bis zu 400 Arbeitern zu den größten der Reichshauptstadt. Die Spurensuche in der Prinzenallee 54–56 beginnt.

So roch einst der Soldiner Kiez

Über das Fabrikgelände berichtete Margarethe Meyer, Ehefrau von Hermann Meyer, zum 100-Jährigen Firmenjubiläum 1932:

“Die Panke bildete die Rückgrenze desselben. In diesem Flüsschen, dem Eldorado der Gerber, wurden die Felle gewaschen. Zwei Mann schwenkten einen mit Drahtgitter umspannten, einen Meter großen, viereckigen Behälter, solange im Wasser bis die Wolle sauber war. Daran kamen die Felle in die sogenannten Aeschergruben, die in die Erde eingemauert waren und eine Brühe von Grünkalk aus der Gasanstalt, von Hundekot, der auf der Strasse gesammelt wurde, und von Urin aus den Kasernen, enthielten; dieses Gemisch „Jaucke“ genannt, diente zum Enthaaren. Zum geschmeidig machen kamen dann die Felle in einen Brei von Weizenmehl und Salbei und dann zum Trocknen.”

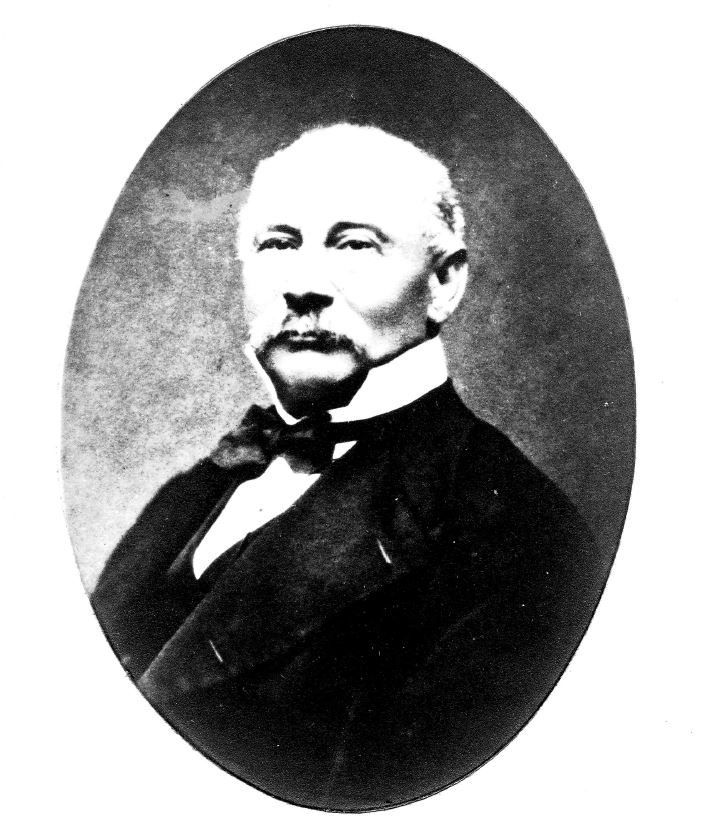

Diese Beschreibung lässt die harte Arbeit, den ekelhaften Geruch und den aufwändigen Vorgang erahnen. Jedoch war Emanuel Meyer, die jüdischen Wurzeln seiner Familie lassen sich bis 1636 zurückverfolgen, nicht von Anbeginn an in der Lederherstellung tätig. Er gründete vor 191 Jahren, am 8. Oktober 1832, in Halberstadt eine Handschuhnäherei, die schnell erfolgreich vergrößert werden konnte.

Emanuel Meyer (*1811, +1883).

Auf nach Berlin: Emanuel Meyer versucht sein Glück

Mit seiner Frau Sabine und den acht Kindern ging Emanuel Meyer 1853 nach Berlin, um seine Waren in der damals 400.000 Einwohner zählenden Stadt zu verkaufen – Paris kam schon auf 1 Million Einwohner. Im Berliner Adressbuch 1854 taucht Emanuel Meyer mit folgender Angabe auf: “Handschuh en gros Geschäft, Spandauerstr. 70 u. Papenstr. 14, Vorm. 9–12, Nm. 2−6”. Im Adressbuch von 1856 ändert sich die Angabe in: “Handschuhfabrik en gros, Spandauerstr. 38”. Die Handschuhfabrikation zählte damals zu den Boom-Branchen: 1859 gab es in Berlin um die 200 Handschuh-Fabrikanten und ‑händler. Auch Emanuel Meyer konnte sich mit seinem Sortiment etablieren.

Emanuel Meyer wünschte sich, dass sich einer seiner Söhne für seine Arbeit begeistert, doch erst der vierte, Hermann, zeigte Interesse. So kam es, dass Hermann nach der Schule eine Lehre bei einem Gerber samt Gesellenprüfung machte und um 1868 nach Paris ging, um die neuesten Techniken der Branche kennenzulernen. Der Plan des Vaters war, zukünftig für die Handschuhe die Felle selbst zu gerben, um den Zwischenhandel auszuschalten und billiger produzieren zu können. Jeder Gerber hatte sein eigenes Verfahren und experimentierte mit unterschiedlichen Zusätzen, um das Leder noch geschmeidiger zu machen. Für Hermann war es nicht leicht, in Paris Fuß zu fassen, denn sowohl gegenüber Juden als auch gegenüber Deutschen gab es viele Vorbehalte. Und schließlich führte der Kriegsausbruch 1870 dazu, dass er nach Berlin zurückkam. Gemeinsam mit dem Vater begann der Aufstieg der Firma Emanuel Meyer zu einem Leder-Imperium.

Vom Gesundbrunnen in die Welt: Die Fabrik in der Prinzenallee 54–56

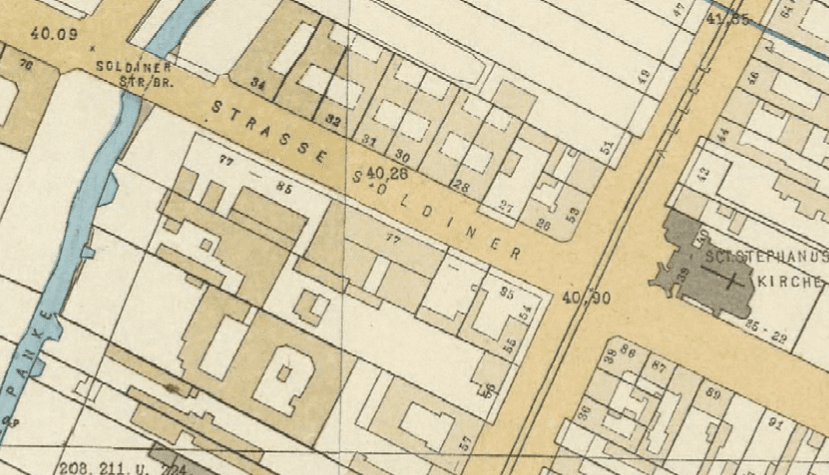

Hier oben im Gesundbrunnen, genau an der Kreuzung Prinzenallee Ecke Soldiner Straße, lagen zunächst noch große Ländereien, die sukzessive in kleinere Parzellen aufgeteilt wurden. Juden durften nur durch das südöstlich gelegene Rosenthaler Tor Berlin betreten. Womöglich interessierte sich aus diesem Grund – und weil es an der Prinzenallee bereits Weißgerber, Lederzurichter und Gerber gab, Emanuel Meyer für diese Gegend. Erstmals taucht Emanuel Meyers Handschuhmanufaktur in der Prinzenallee im Berliner Adressbuch von 1861 auf. Dies bestätigt auch die Bauakte. Auf dem Grundstück Prinzenallee 54–56, damals 33–34 und dessen Eigentümer Emanuel Meyer war, entstand an der Prinzenallee ein kleines Wohn-/Geschäftshaus mit Nebenräumen und in den 1860er Jahren mehrere kleine Anbauten. Zunächst produziert er Lederhandschuhe. Die Wohnadresse der Meyers war Spandauerstraße 38 – ab 1865 die Alexanderstraße 55, während in der Prinzenallee Fabrik, Verkauf und Lager waren. Zu Beginn der 1870er Jahre, nachdem der Sohn Hermann aus Paris zurück war, begannen Vater und Sohn mit der eigenen Lederherstellung.

Laut dem Berliner Adressbuch von 1872 handelte es sich nun um eine Leder- und Handschuhfabrik mit Spezialisierung auf Ziegenleder. In diesem Jahr wurde Hermann Meyer die Prokura erteilt und 1877 wurden Vater und Sohn gleichberechtigte Partner – später wurde auch der Bruder Georg Mitinhaber. Hermann reiste 1873 nach Amerika, knüpfte dort neue Geschäftskontakte und kam mit der Überzeugung zurück, dass zukünftig der alleinige Fokus auf Lederherstellung liegen sollte. Nach zahlreichen Experimenten gelang es ihm, eine neue, besonders feine Lederqualität herzustellen, die er “Nappa” nannte. Firmen in Berlin, Paris und New York rissen sich um dieses Leder, was dem Unternehmen einen erheblichen Wachstumsimpuls gab.

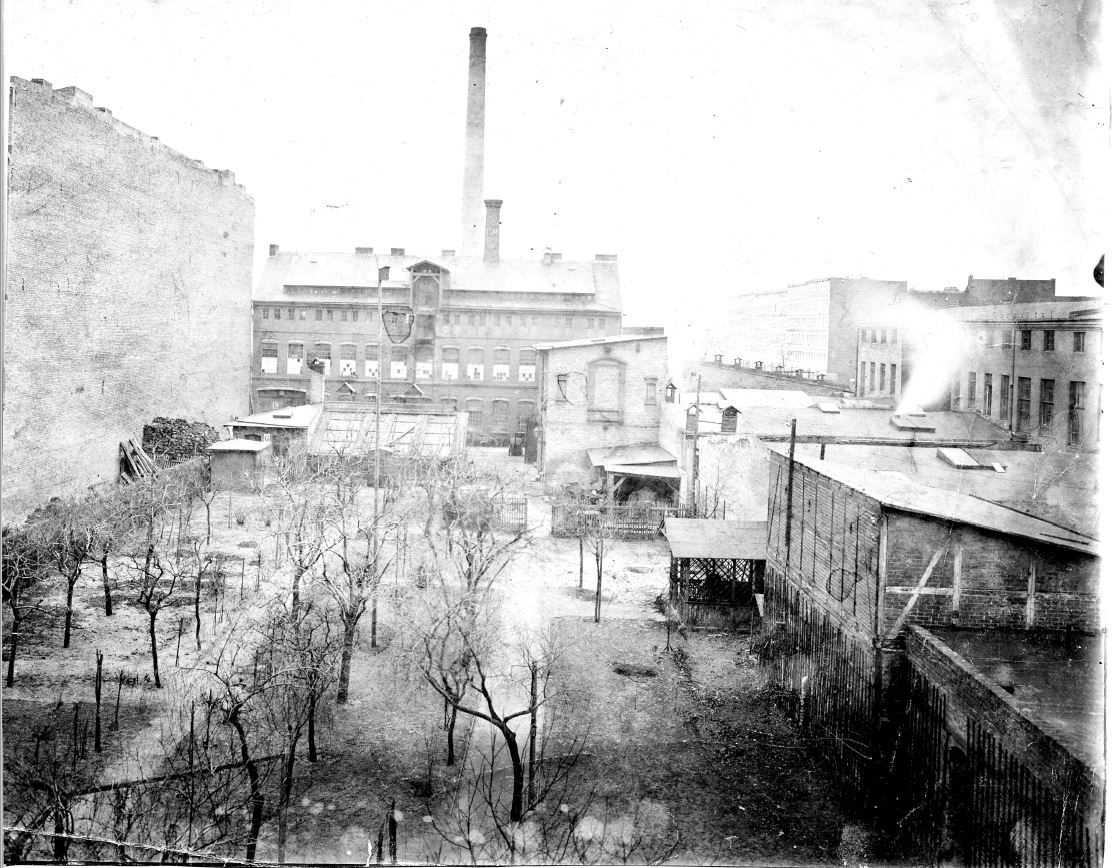

Um 1874 bestand das Meyersche Areal aus: Vorgarten und Wohn-/Geschäftshaus an der Prinzenallee, dahinter die alte Gerberei, Stall- und Remisengebäude sowie weiter zur Panke die neue Gerberei – später als Lederfabrik bezeichnet. Und unten an der Panke wurden zwei Spül-Bassins mit Frischwasser gespeist. An die neue Lederfabrik wurden weitere Gebäude angebaut: Kesselhaus, Lager- und Trockenraum. 1878 findet man im Berliner Adressbuch die Angabe: “Glacélederfbrk u. Färberei, Spezial. in Ziegen, Matt und Futterleder, Prinzen-Allee 54–56.” Ein Hinweis darauf, dass die hier hergestellten Leder besonders weich waren, gibt auch die Angabe, dass es Leder für die Portemonnaie-Fertigung war.

Das große Firmenfest in Weimanns Volksgarten

In den ersten 50 Jahren hat sich die Firma von einer kleinen Handschuhmacherei zu einem renommierten Lederhersteller mit internationalen Kunden entwickelt. Das musste groß gefeiert werden. Und so berichtete das Berliner Tageblatt in seiner Morgenausgabe vom 7.10.1882 von dem Jubiläum und der geplanten Feier folgendes: “Am Abend findet in Weymanns Volksgarten ein großes Fest statt, zu welchem sich das gesamte in der umfangreichen Glacéleder-Fabrik und Färberei beschäftigte Personal in feierlichem Anzuge begibt.” Der Volksgarten lag nur 850 m südlich der Fabrik – an der Badstraße. Aus einer anderen Quelle erfährt man, dass zu diesem Zeitpunkt um die 200 Arbeiter bei Meyers beschäftigt waren. Bevor es in den Volksgarten ging, überreichte die Führungsebene dem Firmengründer einen verzierten Silberpokal von H. Meyen & Co., während die Junior-Chefs Hermann und Georg Meyer ein in Breslau kunstvoll gefertigtes Banner erhielten. Anschließend ging es zum Fest mit Abendessen, Freibier, Ball und Belustigung, welches bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Am nächsten Tag kamen zahlreiche Geschäftspartner, Vertreter der Berliner Lederindustrie und ehemalige Lehrlinge und Angestellte, um Emanuel Meyer zu beglückwünschen.

“An Arbeit und an Liebe reich, der Arm so stark, das Herz so weich…”

Emanuel Meyer war stets ein gesunder und kräftiger Mann. Um 1880 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr richtig erholte. Ein halbes Jahrhundert hatte er dafür gesorgt, dass er seine Familie versorgen und den Angestellten einen Lohn zahlen konnte. Am 16. Januar 1883 starb Emanuel Meyer im Alter von 72 Jahren. Drei Tage später, am Freitag den 19. Januar, trat der Verstorbene seine letzte Reise von der Prinzenallee zum Jüdischen Friedhof Weißensee an, wo er um 12:30 Uhr seine Ruhestätte fand. “An Arbeit und an Liebe reich, der Arm so stark, das Herz so weich”, ist noch heute auf der Tafel gut lesbar und lässt erahnen, was für ein anpackender Mensch er war. Ins Unternehmen trat seine Frau Sabine Meyer als Handelsgesellschafterin ein, die Familienmanagerin und stets tatkräftige Partnerin an der Seite von Emanuel Meyer war. Somit blieb alles in Familienhand, wobei im Handelsregister ebenfalls vermerkt wurde, dass sie die Gesellschaft nicht vertreten durfte. Sabine Meyer starb am 30. Juni 1896 – 36 Enkelkinder begleiteten den Sarg, als dieser zum Jüdischen Friedhof Weißensee gebracht wurde. Sie fand ihre letzte Ruhestätte bei ihrem Mann. Nun lag die Firma in den Händen der Söhne.

Berlins größte Lederindustrie an und nahe der Prinzenallee

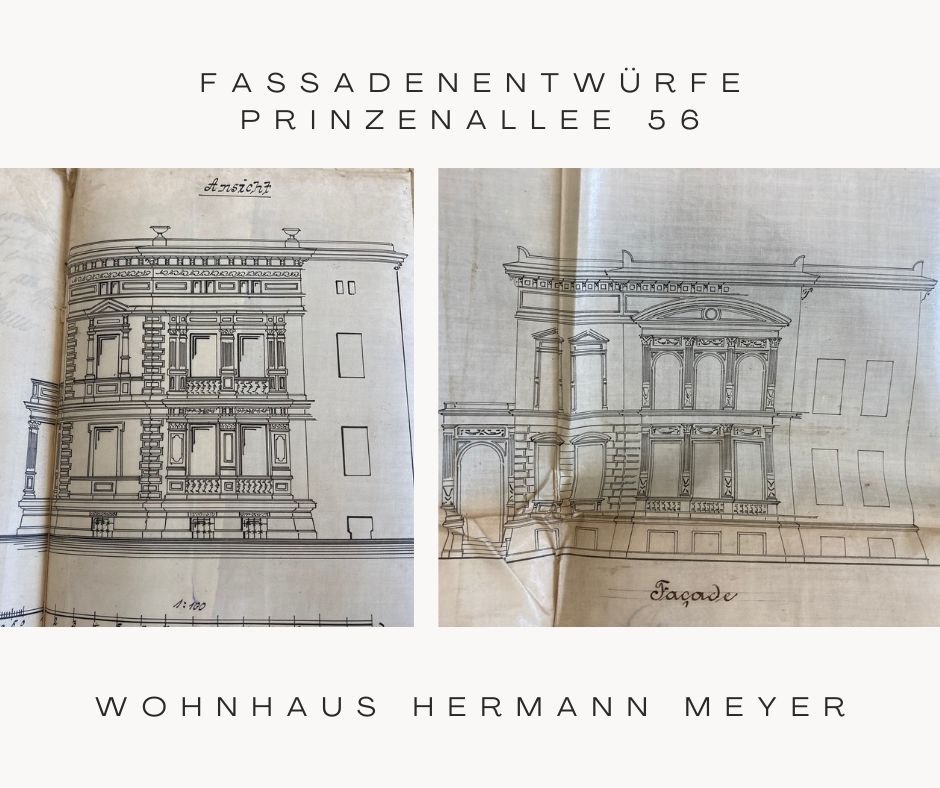

Im Jahr 1883 entstanden zahlreiche Gebäude auf dem Areal, die einen Herstellungsprozess erahnen lassen: an der Panke das Spül-Bassin, dann kamen Äschergebäude, Gerberei, Kesselhaus, Schuppen. Auf dem Grundstück daneben – Prinzenallee 57–58 – befand sich noch die Lederfabrik von einem Herr Seiler mit Wohngebäude an der Prinzenallee und dahinter Färberei, Gerberei, Kälkegrube, Trocken-Schuppen, einigen Nebengebäuden und Spül-Bassin an der Panke. In den späten 1880-er kamen an unterschiedlichen Stellen noch kleine Nebengebäude hinzu. Nach dem Tod des Vaters reichte Hermann Meyer 1885 mehrere Pläne für sein repräsentatives Wohnhaus mit Neo-Renaissance-Fassade ein – errichtet 1886–87. Und auf dem Nachbargrundstück verschwand die Lederfabrik, denn die jüdische Familie Gattel ließ hier eine neue Hutfabrik bauen.

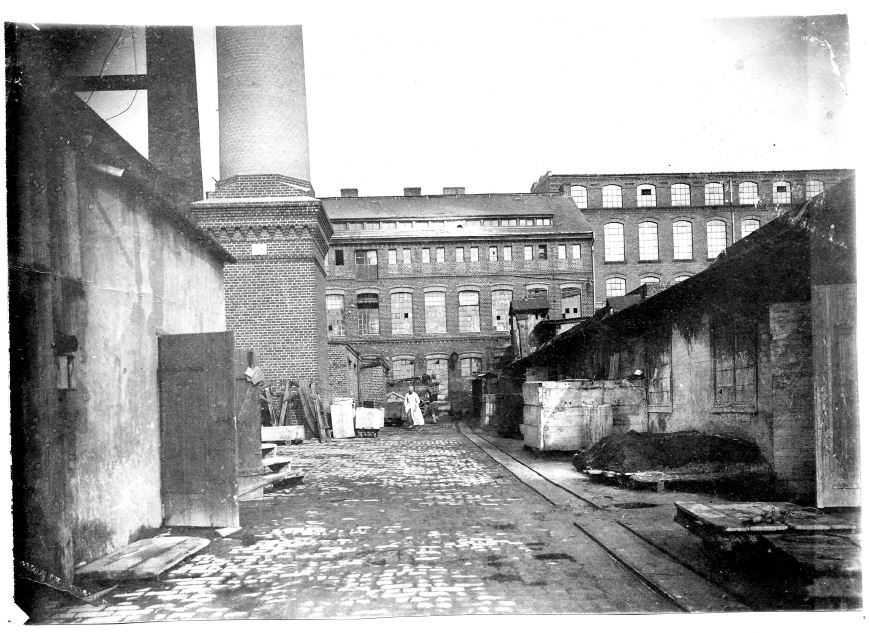

Einen weiteren Impuls setzte Hermann Meyer 1891 mit den Planungen für ein neues Fabrikgebäude mit fünf Etagen und modernen Gusseisenpfeilern. Die Pläne hierzu machte der jüdische Architekt Georg Lewy – er war gleichzeitig für die Gattels auf dem Nachbar-Areal tätig. Auch das Kesselhaus mit dem imposanten Schornstein wurde vergrößert. An der Soldiner Straße entstanden eine neue Färberei und ein großes Lagergebäude. Anschließend erhielten vorhandene Gebäude Verbindungsöffnungen und teilweise Oberlichtfenster. Hierfür war u.a. die Firma „Breest & Co.“ (Bauanstalt für Eisenkonstruktionen, Wollankstraße 54–55) tätig. Hermann Meyer war durch und durch Unternehmer, und so ließ er 1903 ein 2‑geschossiges Wellblechhaus zum Zweck der Benzinentfettung gegerbter Felle planen – nicht realisiert.

Welche Bedeutung die Firma Emanuel Meyer in den 1870er und 80er Jahren erlangte, lässt sich wiederum aus den Erinnerungen von Margarethe Meyer erahnen: “In der Branche hiess die Fabrik, durch die aufgrund der auf wissenschaftlicher Basis hergestellten Fabrikate allgemein ‘die Universität’. Wer in ihr gelernt hatte, wurde überall gern eingestellt.” Ebenfalls nahm die Firma Einfluss auf das Umfeld. Oftmals wurden aus kleinen Handwerksbetrieben gut gehende Ledermanufakturen. Entlang und rund um die Prinzenallee entstanden bis 1900 die meisten Glacéleder-Fabriken Berlins: Aug. Anders (Prinzenallee 47), L. Eward (Wollankstr. 57), Günther Schneider (Prinzenallee 59), Schwarzmann (Prinzenallee 78), Karplus & Herzberger (Prinzenallee 82), Leuchter & Böhm (Gerichtstraße 23), L. Hergermann (Koloniestraße 18–19), Schubert (Wollankstraße 58). Darüber hinaus wurden Saffian-Leder bei Fuchs & Sohn (Koloniestraße 22), Hallich & Co. (Wollankstraße 60) sowie Rossleder bei Beiersdorff (Bernauer Straße 80) hergestellt. Zu den weiteren Lederfabriken der Gegend gehörten Carl Jasmand (Prinzenallee 59) und D. Römer (Wollankstraße 62). Hinzu kamen zahlreiche Lederhandlungen, die es im Wedding und in der ganzen Stadt gab.

Weiches Leder, rauher Umgang

Eine Lederfabrik gewinnbringend zu etablieren, dass war trotz Gründerzeit nicht immer leicht. Die Firma Emanuel Meyer kam 1881 mit einem gewissen “Fleischmehl” in die Tagespresse, was sie in landwirtschaftlichen Zeitungen als Mastfutter für Horntiere und Schweine bewarb. Statt Fleischsubstanz – so fand damals eine Untersuchung heraus – bestand das Futter zu 25–30 % aus Stollmehl der Alaungerbung, einem Abfallprodukt bei der Herstellung von Handschuhleder. Scheinbar war Fleischmehl kein geschützter Begriff, so dass ihn Emanuel Meyer für ein eher minderwertiges Produkt nutzte, was richtig deklariert “Handschuhledermehl” hätte heißen müssen.

Die Tageszeitungen berichteten immer wieder von kleineren und größeren Feuern in der Fabrik, die auf weitere Gebäude übergriffen und den Norden des Gesundbrunnens hell erleuchteten. So brachen 1882 gleich zweimal große Feuer aus – im Januar und April. Und 1889 stand das Dach des Maschinenhauses in Flammen. In der Fabrik wurde alles durch Handarbeit, Arbeitszeit von 6 Uhr früh bis 7 Uhr abends, von zirka 400 Arbeitern bewältigt. Nur wenige Maschinen standen zur Verfügung. Erst nach und nach wurden neu erfundene angeschafft. Es war eine schwere und harte Arbeit. Nun entwickelte sich Berlin immer rasanter – mit steigenden Mieten, teuren Lebensmitteln und schlechter Versorgung für die Ärmsten.

Wie in anderen Firmen kam es in der Lederfabrik in den 1890er Jahren zu Streiks. Besonders lange dauerte der Streik von gut 90 Weißgerbern und Farblederzurichtern. Ihre Forderungen waren eine Aufhebung der Lohnreduktion und die Abstellung von Missständen in der Fabrik. Der Streik begann im November 1895. Anfang Januar 1896 sah es nach einer Einigung aus, denn laut der Zeitung Vorwärts hatte sich Meyer verpflichtet, alle Streikende wieder einzustellen und die alten Löhne weiter zu zahlen sowie die sanitären Bedingungen in der Fabrik durch bauliche Maßnahmen zu verbessern. Darüber hinaus ging es darum, die Kontrolle der Mitarbeiter auf morgens, mittags und abends zu reduzieren und eine Kommission einzusetzen, um die Einhaltung der Versprechen zu überwachen. Es wurde das Ende des Streiks beschlossen. Jedoch sollte in der Fabrik keine dauerhafte Ruhe einkehren. Insbesondere der Fall der 17-jährigen Arbeiterin Therese Bowitz, die ihre Miete nicht zahlen konnte und den Freitod wählte, kam in die Tageszeitungen (Vorwärts, 19.1.1907). Zum Glück rettete ein Passant am Nordhafen das Mädchen.

Der große Finanzskandal und das endgültige Ende

In der Zeit, nachdem die Mutter gestorben war und die Firma gut zehn Jahre in den Händen der Söhne Hermann und Georg gelegen hatte, schien sich einiges nicht zum Wohle des Unternehmens zu entwickeln. Die Konkurrenz durch die beiden Firmen Eyck & Strasser und Karplus & Herzberger (Prinzenallee 82) ließ den Absatz sinken. Bei Meyers begann man mit dem Chromsäureverfahren und die Felle wurden aus dem Orient importiert. Investitionen in einen neuen Produktionsstandort in den USA in Höhe von rund einer Million Mark hielt die Branche zunächst für einen klugen Schachzug – begonnen um 1904. Jedoch sollte sich herausstellen, dass dies nicht zum gewünschten Erfolg führte – Finanzmittel wurden in erheblichem Umfang gebunden. Vielmehr war das Gegenteil der Fall: Am 2. September 1907 berichteten deutschlandweit sämtliche Zeitungen von einer bevorstehenden Insolvenz: die Aktiva lagen bei 4,816 Millionen Mark und die Passiva bei 4,914 Millionen Mark. In diesen Finanzskandal waren 14 Banken und Firmen aus London, Paris und dem Orient beteiligt. Anschließend begann ein komplexes Abwicklungsverfahren.

Nach fast einem halben Jahrhundert an der Prinzenallee begannen um 1909 Abbrucharbeiten auf dem Areal Soldiner Straße Ecke Prinzenallee. Anschließend entstanden eher provisorische Gebäude, die in den Bauakten als Lauben und Buden bezeichnet werden. Erst 1922 wurden umfassendere Pläne zur Neugestaltung des prominenten Eckgrundstücks eingereicht – die jedoch nicht realisiert wurden und somit blieb das Gelände unbebaut. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Firma ihren neuen Produktionsstandort in Guben aufgebaut: 1932 wurde dort das 100-Jährige Jubiläum gefeiert. Jedoch zogen über Guben dunkle Wolken auf. Die Lederfabrik führten in dritter Generation die Brüder Mendel-Emanuel Meyer und Ludwig Meyer. Sie verließen Deutschland 1934 aber, Ludwig blieb vorerst auf dem Papier Eigentümer der Gubener Fabrik. 1938 wurde die Firma arisiert und unter dem Namen Wilhelm O. Maurer Lederfabrik weitergeführt. Damit geriet das Lebenswerk von Emanuel Meyer und die Bedeutung der Weddinger Lederindustrie in Vergessenheit.

Quellen: Historische Tageszeitungen, Bauakten im Landesarchiv Berlin, Adressbücher Berlin, Erinnerungen und Fotos aus dem Privatbesitz von Nick Nash (Australien).

Was befindet sich aktuell auf de Gelände?

Hallo Ilk

such dir einen Hausnummern genauen Stadtplan… und Tusch Trommelwirbel.… findet man selber die Antwort

Tippe mal aus der Hüfte heraus auf Wohnhäuser

goldenen Oktober noch