“Berlin, 9. April 1912. In der Nacht zum Ostersonntag wurden zwei Einbrecher, als sie in der Synagoge in der Prinzenallee einen Einbruch verübten und bereits mehrere wertvolle Gebetsgegenstände zusammengerafft hatten, von zwei patrouillierenden Schutzleuten verhaftet. Einige andere im Tempel befindliche Einbrecher gaben Schüsse auf die Polizeibeamten ab und entkamen”. So berichtet unter der Überschrift “Schießende Tempeleinbrecher” das Deutsche Volksblatt am 9. April 1912 über einen Vorfall in der Synagoge in der Prinzenallee 87. Etwas anders wird das Geschehnis im Israelitischen Familienblatt dargestellt: demnach fielen die beiden Einbrecher zwei Polizisten am Brunnenplatz auf und es begann eine wilde Verfolgungsjagd mit Schusswechsel.

Kommen Sie mit ins jüdische Leben zwischen Badstraße und Osloer Straße!

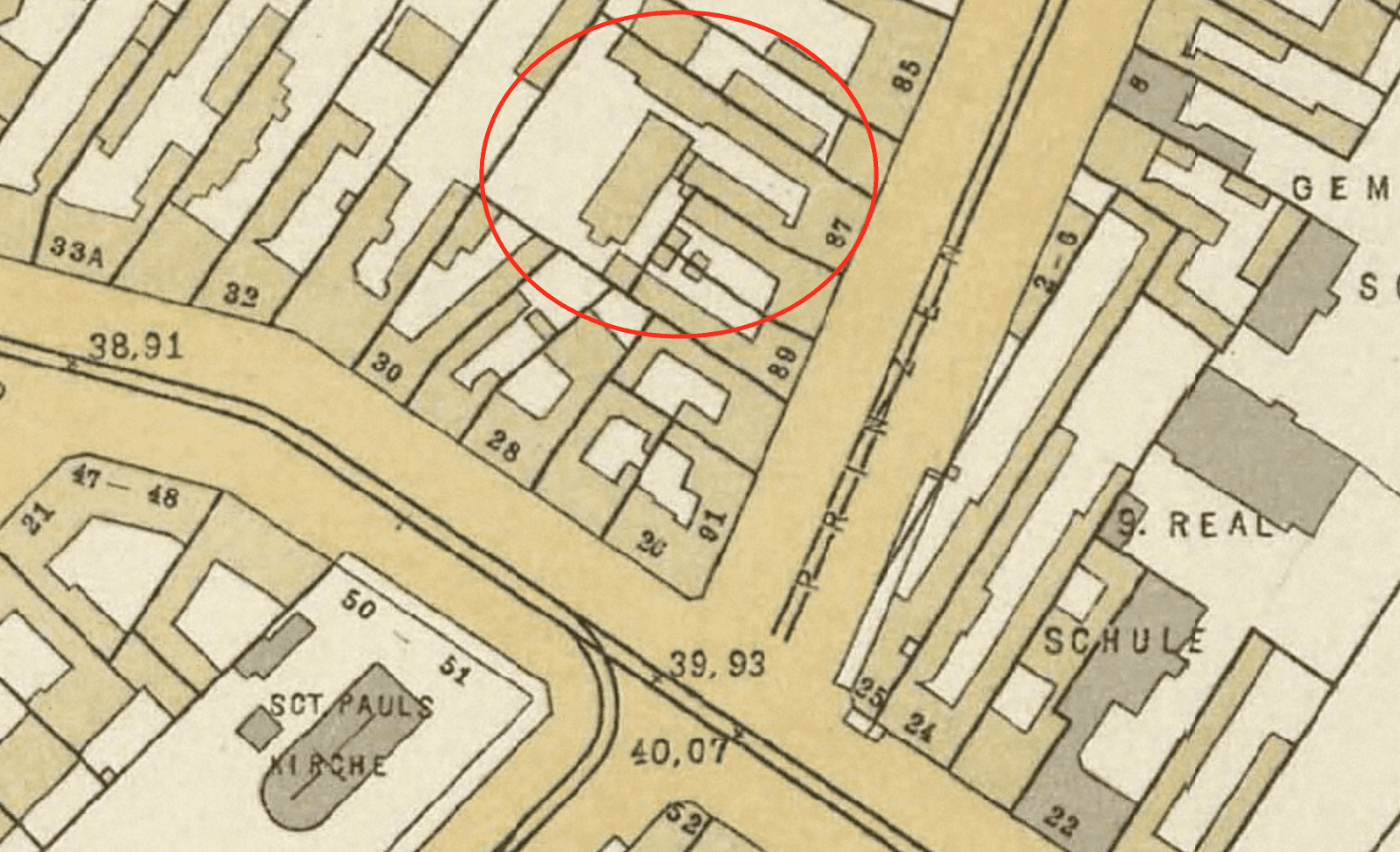

Gegend Badstraße Ecke Prinzenallee, um 1908 (Straube 1910)

1.

1899–1939 Ahavas Achim: Von der Gründung bis zur Zwangsliquidation

Es begann mit einem Paukenschlag, mit engagierten Kaufleuten und Gelehrten, mit jüdischen Bürgern ganz unterschiedlicher Herkunft, die im Wedding den privaten Religionsverein Ahavas Achim (Israelitischer Religionsverein Ahawas Achim) im Jahr 1899 gegründeten, so das Gründungsjahr laut Jüdischer Rundschau, Heft 27, vom 3. Juli 1903. Aber die Gründungsgeschichte reicht etwas weiter zurück: wohl schon 1897 organisierten Louis Rosenbach und Wilhelm Kurz eher provisorische Gottesdienste an den hohen Feiertagen, so ein Rückblick auf 30 Jahre Synagogenverein, erschienen im Israelitischen Familienblatt am 7. November 1929.

Aus diesen ersten Zusammenkünften entwickelte sich eine kleine Gruppe jüdischer Bürger, die diese Tradition nicht aufgeben sondern stärken wollte. Die ersten Gottesdienste fanden noch in Weimanns Volksgarten statt – es wurde ein Saal gemietet. Somit kam es zur Vereinsgründung 1899, und nachdem der Saal im Volksgarten zu klein war, zog der junge Verein in ein Gartenhäuschen in der Badstraße, welches für gottesdienstliche Zwecke umgebaut wurde. Am ersten Abend des Chanukkafestes 1899 wurde diese erste Synagoge am “Brunnen” eingeweiht. Innerhalb eines Jahres war der Raum abermals zu klein und der Verein zog im September 1900 in einen Neubau an der Adresse Prinzenallee 87.

Vier Jahre nach seiner Gründung hatte der Privat-Synagogenverein Ahawas Achim 40 Mitglieder und 20 Schüler. Für Berlin wurde um 1902⁄03 davon ausgegangen, dass in der Stadt ca. 120.000 Juden leben. Somit gab es vergleichsweise wenige jüdische Bewohner im Wedding. Und nicht jeder mit jüdischer Herkunft wollte sich im Kiez engagieren, sondern besuchte die Alte oder Neue Synagoge, die seinerzeit gut 45 Minuten entfernt lagen.

Was gab es an jüdischen Einrichtungen im Wedding? Im Jahr 1899 stand lediglich fest, dass an der Exerzierstraße (heute Iranische Straße) ein jüdisches Altenheim entstehen wird. Es wurde am 21. September 1902 mitsamt Synagoge (großem Betsaal) eröffnet. Zeitgleich und nur 800 m entfernt vollbrachte der private Synagogenverein Ahawas Achim ein kleines Wunder. In den ersten zehn Jahren war als Rabbiner Dr. Pick tätig, der für mehrere private Religionsvereine in Berlin arbeitete. Den Vorstand des Synagogenvereins Ahawas Achim bildeten: Herr Wolpe, Herr Rosenbach, Herr Baer, Herr Kurz, Herr Dr. Buttermilch, Herr Schreyer und Herr Joseph*. Seit Juni 1900 kümmerte sich der Verein um Religionsunterricht – Lehrer war Rabbiner Dr. Pick, in der städtischen Gemeindeschule an der Prinzenallee, so Der Gemeindebote am 31. August 1900.

Der Synagogenverein plante Veranstaltungen. Jüdisches Leben begann sich am Gesundbrunnen zu zeigen und es gab tägliche Gottesdienste. Im Jahr 1925 folgte die Umbenennung in “Synagogenverein Gesundbrunnen Ahawas Achim”. Die Geschäftsstelle befand sich in der Badstraße 61 bei Dr. Adolf Levy. 25 Jahre nach der Gründung, im Jahr 1925, gehörten noch immer einige Gründungsmitglieder zu den wichtigsten Mitgliedern: Louis Rosenbach (2. Vorsitzender) und Isaac Baer (Schriftführer). Überliefert ist, dass 150 Männer eingetragen waren, während über die Anzahl der Frauen keine Zahlen vorliegen. Bereits zu Beginn der 1930er Jahre verzeichnet der Verein einen Rückgang bei den Mitgliedern – dafür ist die liberale Bewegung im Wedding sehr erfolgreich. Ab 1934 mussten die Vereinsversammlungen polizeilich angemeldet werden und ein Beamter wohnte den Versammlungen bei. Am 20. Oktober 1939 begann man mit der Durchsetzung des Reichsbürgergesetzes vom 4. Juli 1939 und der Synagogenverein wurde aufgelöst.

Prinzenallee 87 mit Synagoge im Innenhof an der Grenze zur Hausnummer 86

2.

Im Herzen des Gesundbrunnen und wenige Meter von der Quelle entfernt

Die Badstraße war um 1900 der Mittelpunkt des Stadtviertels. Es reihten sich neue Wohn- und Geschäftshäuser aneinander. Eine rege Bautätigkeit verwandelte vormals zwei- und dreigeschossige Gebäude in imposante Bauten mit repräsentativer Ausstrahlung. Und die Menschen strömten vom 1872 eröffneten und 1895 bis 1898 erweiterten Bahnhof Gesundbrunnen auf die Badstraße und verteilten sich in den Häusern und Nebenstraßen.

Zwischen Panke und Prinzenallee befand sich die ursprüngliche Quelle, welche dem Gesundbrunnen seinen Namen gab und schon im frühen 19. Jahrhundert eine rege Bautätigkeit evozierte. An der Kreuzung Badstraße Ecke Pankstraße stand seit 1835 eine von Schinkels Vorstadtkirchen und nur fünf Hauseingänge entlang der Prinzenallee sollte der 1899 gegründete jüdische Religionsverein Ahawas Achim einen festen Ort zur Religionsausübung etablieren. Die Nähe zur Quelle könnte durchaus eine wichtige Rolle gespielt haben, denn eine Synagoge sollte entweder auf einer Anhöhe oder in der Nähe einer Quelle erbaut werden.

3.

Prinzenallee 87: Erste Synagoge eingeweiht

Die Adresse Prinzenallee 87 war um 1900 mit Vorderhaus und Seitenflügel bebaut. Das Grundstück hat eine außergewöhnliche Form, denn der hintere Hofbereich ist gut dreimal breiter als die Straßenfassade. Laut der Karte von Straube 1910 stand im Hofbereich ein langgestrecktes Gebäude und einige Nebengebäude. Womöglich befand sich in einem der Hofgebäude die am 20. September 1900 eingeweihte erste Synagoge – es wird von einem “neuerbauten” Bethaus gesprochen. Unklar ist die genaue Lage und Gestaltung.

Über die Einweihung berichtet Der Gemeindebote recht ausführlich. Zunächst heißt es über das Gebäude: “Das Bethaus macht einen stimmungsvollen Eindruck und erweckt beim Eintreten dasselbe durch die ganze Ausstattung andachtsvolle Anregung. Männer und Frauen des Vereins trugen das Ihre durch zum Theil recht werthvolle Weihgeschenke zur Ausschmückung bei”. Über die Zeremonie wird berichtet, dass nachdem “Ma Towu” verklungen war, die Torarollen von den Vorstandsmitgliedern hereingebracht und nach einer Ansprache von Rabbiner Dr. Pick das “ewige Licht” entzündet wurde. Anschließend trug man die Torarollen siebenmal durch die Synagoge (Hakafot). Abschließend hielt Rabbiner Dr. Pick die Weiherede.

“Die Theilnehmer waren von der Feier sichtlich gehoben. Man nahm zugleich den Eindruck mit, daß der Vorstand des Vereins fleißig gearbeitet haben muß, da es ihm gelungen, in verhältnismäßig kurzer Zeit dieses, wenn auch in bescheidenen Grenzen sich zeigende, doch viel Mühe und Opfer verursachende Werk zu Stande zu bringen”, so Der Gemeindebote. Der zeremonielle Vorgang macht die klassisch, traditionelle Ausrichtung des Religionsvereins deutlich. Es war die erste Synagoge am Gesundbrunnen und Wedding.

4.

Prinzenallee 87: Umbau und Erweiterung

Zwei Jahre später, am 28. September 1902, wurde nach einem Umbau/Erweiterung die Synagoge in der Prinzenallee 87 erneut eingeweiht. Es wurde der Betraum vergrößert. Die Zeremonie blieb unverändert klassisch und wurde mit dem Marriw-Gebet (Abendgebet) abgeschlossen. Unter den Anwesenden waren Oscar Berlin, Mitglied des Repräsentanten-Collegiums, und Herr Lewinsky, Vorsitzender des Verbands der Synagogen-Vereine, so berichtet es Die Jüdische Presse am 1. Oktober 1902.

5.

Prinzenallee 87: Der Neubau von 1910 mit Mogen David

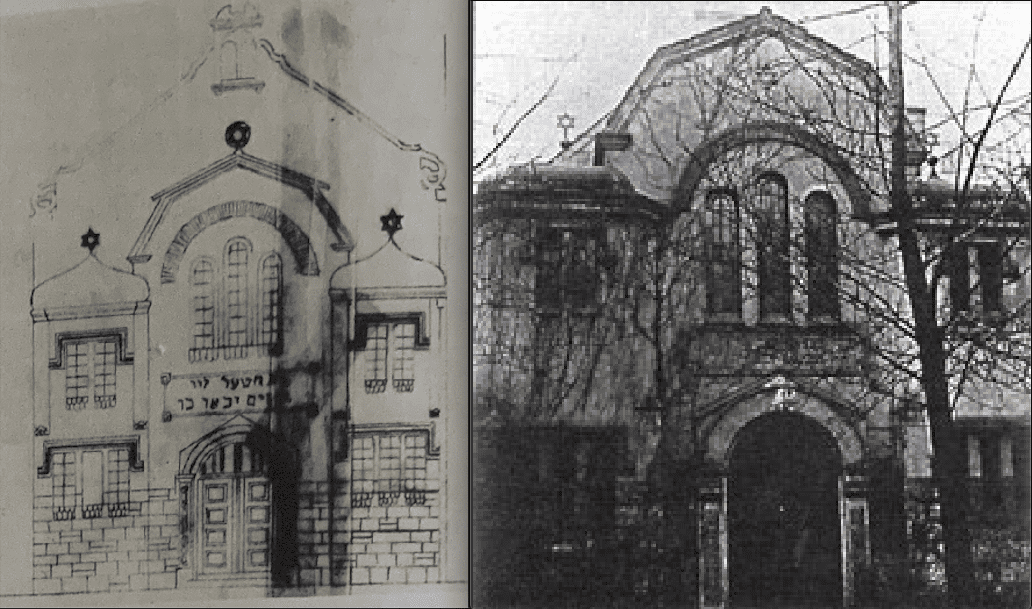

Die wohl größte jüdische Veranstaltung nach traditionellem Ritus und mit allen klassischen Merkmalen von der Bekleidung bis zum Einzug der Torarollen fand am Sonntag den 4. Dezember 1910 statt. Es wurde die neue Synagoge mit vielen städtischen Vertretern (Polizeipräsident, Stadtverordnete, Landtagsabgeordnete, Vorstand der jüdischen Gemeinde etc.) eingeweiht. Der Neubau befindet sich auf dem Hof an der rechten Mauer zum Nachbargrundstück Prinzenallee 86. Im Zusammenhang mit dem Synagogenbau entstand auch mit reichlich Abstand ein langgestrecktes mehrgeschossiges Wohnhaus auf dem Hof und die Bewohner hatten einen direkten Blick auf die Synagoge, die von der Straße nicht sichtbar war.

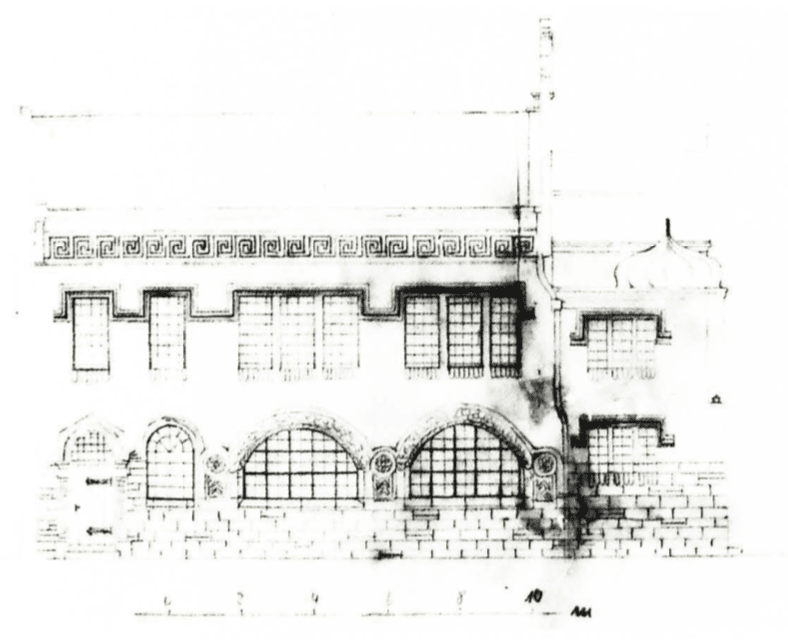

Die Vereinssynagoge – circa 19,5 x 10,5 m mit einer Firsthöhe von 9 m bzw. 6,5 m in der Vorhalle – besteht aus dem Erdgeschoss und Emporengeschoss. Eindeutige Symbole jüdischen Glaubens befinden an der dreiachsigen Hauptfassade in Ostausrichtung: über dem Haupteingang und den beiden seitlich anschließenden turmartigen Vorbauten mit flachen Kuppeln gibt es jeweils einen Davidstern (Magen David) als Bekrönung. Darüber hinaus befindet sich über dem zentralen Eingang ein Schriftzug auf Hebräisch. Das 2‑geschossige Gebäude ist großzügig auf der nach Jerusalem ausgerichteten Seite durchfenstert: es gab im unteren Bereich breite Rundbogenfenster im Wechsel mit Schmuckornamenten, darüber rechteckige Fenster und ein abschließender Mäanderfries zwischen Obergeschoss und Satteldach – so zumindest in der überlieferten Zeichnung. Die Synagoge gliedert sich in das Vestibül, den Betsaal und dem heiligen Bereich mit Almemor zur Verlesung der Tora und die heilige Lade – darüber der Chor fast auf der Höhe der Frauenempore. Während die Männer durch das Vestibül in den Betsaal eintreten, gehen die Frauen über die seitliche Treppe auf die Empore. Diese Trennung ist für orthodoxe Gemeinden seit dem Mittelalter üblich. Darüber hinaus ermöglicht das Vestibül einer wichtige Forderung nachzukommen und zwar dass der Betende zwei Türen passiert, an der ersten streift man die äußere Welt ab und an der zweiten Tür tritt er in das Heiligtum ein.

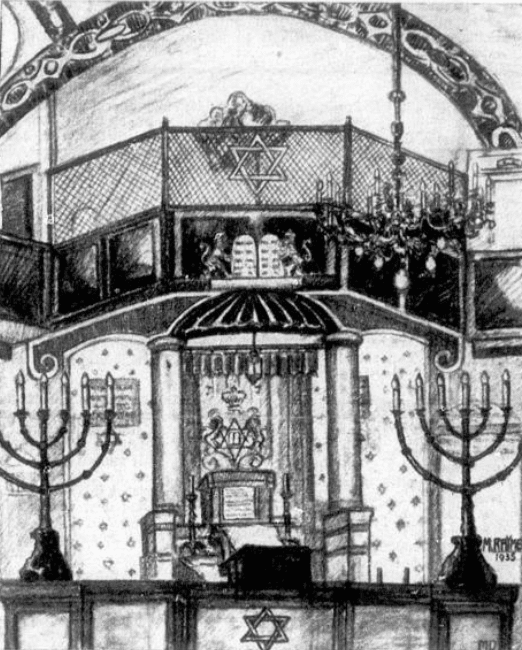

Wie mutet das Innere der Synagoge an? Im Betsaal stand ein dunkles Gestühl mit 175 Sitzplätzen für die Männer: “Sämtliche Männersitze befinden sich in der Mitte des Raumes, unter den Frauen-Emporen liegen nur die Durchgänge”, so das Israelitische Familienblatt am 15. Dezember 1910. Die gleiche Anzahl an Sitzplätzen stand den Frauen auf den drei Emporen in Stockwerkshöhe zur Verfügung, so Der Gemeindebote vom 16. Dezember 1910. Insgesamt gab es um die 300 Plätze. Den Mittelpunkt bildet der pavillonartige Almemor mit jeweils seitlich platzierten siebenarmigen Leuchtern, der Vorbetertisch und die heilige Lade. Es gibt weitere Informationen über den Innenraum: es gab goldene Säulen und die Wände waren in einem matten Gelb gehalten, so das Israelitische Familienblatt. Und an der Deckenmitte eine dunkelblaue Rosette mit einem Davidstern. “Das neue Gotteshaus, im maurischen Stile gehalten und von eigenartigem architektonischen Reize, ist von der Baufirma Sauerwald und dem Architekten Becker, nach des letzteren Plänen errichtet und macht einen ungemein gefälligen Eindruck”, so Der Gemeindebote. “In der Reihe der Privatsynagogen bildet dieses neue Gotteshaus zweifellos eine der schönsten”, so das Urteil von 1910. Im Israelitischen Familienblatt wird für das Innere der Synagoge von einer vornehmen Einfachheit und warmen Intimität gesprochen.

Später ordnete der Kunst- und Architekturhistoriker Harold Hammer-Schenk das Gebäude in den Jugendstil ein. Auch wurde der Synagoge ein Bezug zur Landhausarchitektur attestiert und Elemente von Neuromanik und Klassizismus erkannt. Generell gibt es keine Vorschriften für die Gestaltung von Synagogen in ihrer Gesamtheit, weshalb sie ganz unterschiedliche Fassadengestaltungen haben können. Anders ist es bei der inneren Struktur. In der Synagoge an der Prinzenallee 87 wurde geheiratet, fanden Bar Mizwas und Trauergebete für verstorbene Mitglieder statt. Hier spielte sich das Gemeindeleben der jüdischen Bewohner am “Brunnen” ab.

Zeichnung 1935, Innenraum Synagoge Prinzenallee 87, Künstler: Max Raymer

6.

Rabbiner an der Synagoge

In den vier Jahrzehnten (1899−1939) waren unterschiedliche Rabbiner für den Synagogenverein Ahawas Achim tätig. Es soll an diejenigen erinnert werden, die mehrere Jahre wirkten. Rabbiner Dr. Jacob Sänger war in der Synagoge Prinzenallee 87 von 1911 bis 1915 tätig und danach als Feldrabbiner an der Front. Sänger stammt von einer Rabbinerfamilie ab, denn er übernahm in sechster Generation den Beruf des Rabbiners. Nach dem Studium in Berlin und Würzburg war der Religionsverein Ahawas Achim seine erste Wirkstätte als Rabbiner und Religionsschulleiter. Er starb 1938 im Alter von nur 60 Jahren nach einjähriger Krankheit, so die Central-Verein-Zeitung am 30. Juni 1938.

Im Jahr 1920 wurde Rabbiner Dr. A. Rosenthal von den Mitgliedern des Religionsvereins Ahavas Achim zum neuen Rabbiner und Religionslehrer gewählt – er war bis 1922 tätig. Ab Mai 1924 übernahm diese Aufgabe Rabbiner Dr. Siegfried Alexander. Bei seiner Amtseinführung war die Synagoge voll besetzt und Herr David Wolpe, Vorsitzender des Vorstandes, sagte zur Begrüßung: “Wir alle, jung und alt, vor allem aber die Kranken und Leidenden, warten auf den Lehrer und Tröster; und Sie werden ein reiches Arbeitsfeld bei uns finden. Aber diese Betätigung wird Ihnen Freude machen, denn wir bringen Ihnen von vornherein unsere Hände und Herzen entgegen, um Ihnen den ernsten und schweren Beruf nach Möglichkeit zu erleichtern. So hoffen und wünschen wir, daß durch stetes gegenseitiges Vertrauen Ihre Tätigkeit bei uns für Sie selber und für die ganze Gemeinde von Gottes reichstem Segen gekrönt sein möge!”, so das Israelitische Familienblatt in der Ausgabe vom 8. Mai 1924. Er war bis 1938 Rabbiner an der Synagoge Prinzenallee 87 und ab November 1938 hauptsächlich an der Synagoge im Jüdischen Krankenhaus tätig. Eine Liebeserklärung an die Synagoge Prinzenallee 87 mit Zeichnung und Erwähnung des Rabbiners erschien in Jüdische Bibliothek, Unterhaltung und Wissen am 5. Dezember 1935:

“Blick in ein Gotteshaus: Die Berliner Synagoge Gesundbrunnen

Im Norden Berlins, vielen Berliner Juden unbekannt, steht ein schlichter Tempelbau, in dem sich zur Gebetzeit die Gemeinde Gesundbrunnen versammelt. Der bescheidene Raum löst andachtsvolle Festesstimmung aus, wenn das Gotteshaus im Lichterglanz der beiden siebenarmigen Leuchter und des Kronleuchters erstrahlt. Der geistige Betreuer der Gemeinde ist Rabb. Dr. Alexander”

Rabbiner Dr. Siegfried Alexander (*12.10.1886) war mit Adelheid Ada (*19.02.1897), geborene Ries – Tochter von Betty Ries, verheiratet. Beide wurden am 12.3.1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Rabbiner Dr. Siegfried Alexander, Foto datiert 1939. Quelle: Yad Vashem

7.

Jüdische Badstraßen-Community

Zu den engagierten Mitgliedern gehörte Isaac Baer, der von der Gründung bis zur Auflösung für den Religionsverein Ahavas Achim tätig war – zeitweise auch im Vorstand. Über Isaac Baer ist einiges bekannt, denn er führte an der Badstraße Ecke Prinzenallee, wo heute der U‑Bahneingang ist, ein Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft. Es handelte sich um das ehemalige Eckgebäude Badstraße 26/Prinzenallee 91, welches Baer 1903 erwarb. Zu diesem Zeitpunkt wohnten Isaac und Nanny Baer auch selbst in dem Haus, was er nach dem Kauf modernisieren ließ, denn die Wohnungen bekamen Bäder und Toiletten. Das Geschäft wurde sukzessive vergrößert und in den 1920er Jahren arbeitete die ganze Familie Baer in dem über zwei Etagen gehenden Laden. Ab 1933 gab es massive wirtschaftliche Einbußen und Anfeindungen. Schließlich wurde das Geschäft 1938 auflöst. Isaac Baer und seine Tochter Jenny wohnten bis 1942 in der Badstraße 26. Isaac Baer wurde am 7.8.1942 nach Theresienstadt deportiert, ermordet am 2.10.1942. Jenny Baer wurde am 9.12.1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet.**

Ein weiteres Mitglied des Synagogenvereins Ahavas Achim war Frieda Mehler. Sie wohnte mit ihrem Mann und Sohn in der Badstraße 40⁄41, war Kinderbuchautorin und leitete den Jüdischen Frauenverein Wedding-Gesundbrunnen. Frieda Mehler war Ehrenmitglied bei Ahawas Achim und setzte sich für die Gleichberechtigung der Frau ein. Auch kritisierte sie, dass Frauen von Wahlen ausgeschlossen sind.

Ein weiterer langjähriger Bewohner der Badstraße und aktives Vereinsmitglied, u.a. Beisitzer, wurde 1933 Vorsitzender: Herr Michaelis Leschnik – zuvor führte seit 1926 Dr. Adolf Levy den Vorsitz. Herr Leschnik hatte wohl 1904/1905 sein erstes Geschäft als Uhrmacher in der Badstraße 42–43 eröffnet, heiratete Johanna Weinberg und zog 1924 in die Badstraße 37. Heute erinnert ein Stolperstein in der Badstraße 44 an Herrn Leschnik, der sich aus lauter Verzweiflung über die Umstände und die finanzielle Not am 13. März 1939 das Leben nahm.

Viele weitere Personen förderten den Synagogenverein, engagierten sich für seinen Erhalt, setzten sich mit ihrem Glauben und der jüdischen Identität auseinander.

8.

Ein Gebäude im Wandel: Die Synagoge nach 1938

Die Synagoge Prinzenallee 87 wurde am 9. November 1938 stark demoliert. Im Krieg befand sich in dem Gebäude ein Bekleidungsdepot der Wehrmacht. Später wurde es von den Zeugen Jehovas genutzt und stark verändert. Heute gibt es einen Eingang im 50er Jahre-Stil, ein Flachdach, es fehlen die turmartigen Vorbauten und auch die Fenster an der Südfassade wurden durch eine großflächige Verglasung ersetzt. Kurzum, nichts erinnert an die einstige Synagoge bis auf eine Gedenktafel, die 45 Jahre nach der Zwangsauflösung des jüdischen Religionsvereins angebracht und medienwirksam eingeweiht wurde. Seinerzeit kamen der Sohn von Rabbiner Dr. Siegfried Alexander aus Israel nach Berlin. Er sagte: „Wir sind aus Israel gekommen und kehren nach Israel zurück“.

Was bis heute fehlt, ist ein Hinweisschild an der Fassade Prinzenallee 87, denn die Gedenktafel befindet sich zwischen Haupthaus und Hof.

Gedenkplatte am Mahnmal Levetzowstraße für die Synagoge in der Prinzenallee 87

9.

Fazit

Die Adresse Prinzenallee 87 war für gut vier Jahrzehnte der feste Ort jüdischen Lebens im Wedding. In dieser Zeit wurde aus einer kleinen Gruppe jüdischer Bürger eine eigenständige Community, die sich ein neues jüdisches Gemeinschaftsleben aufbaute. Die 1910 eingeweihte Synagoge war ein Zeichen der Hoffnung, dass hier am Gesundbrunnen eine jüdische Gemeinschaft entstehen und gedeihen kann. Mit bescheidenen Mitteln entstand eine Synagoge, die architektonisch im kleinen Maßstab alle orthodoxen Anforderungen entsprach und fast 30 Jahre ein Ort war, an dem jüdische Rituale gelebt wurden.

Ein Leben mit Sorgen und Freude, mit vertrauten Menschen; ein Leben im Einklang mit dem jüdischen Kalender und ein Ort des Abschieds, dies alles vereinte diese Synagoge unter ihrem Dach. Besonders an der Synagoge des “Brunnens” und den zahlreichen persönlichen Verflechtung wird deutlich, dass Architektur gesellschaftliche Aufgaben hat. Und unsere Aufgabe heute ist es, daran zu erinnern. Wenn es eine jüdische Community am Wedding und Gesundbrunnen gab, dann an der Prinzenallee 87 und entlang der Badstraße sowie in den unmittelbaren Nebenstraßen.

Ich hoffe, dieser Text hat zur Erinnerung und zur Bedeutung der Synagoge einen kleinen Beitrag geleistet.

* Nach eigener Recherche im „Adressbuch für Berlin und seine Vororte“ von 1900 die Vornamen und Adressen sowie weitere Informationen ergänzt: Herr Kfm. D. Wolpe Pankstraße 31A, Herr Louis Rosenbach Geschäft für Getreide und Hülsenfrüchte in der Badstraße 40, Herr Isaac Baer Geschäft für Herrenbekleidung Badstraße 26, Herr Wilhelm Kurz, Herr Dr. Wilhelm Buttermilch Badstraße 17, Herr Schreyer und Herr Joseph. Lediglich die Angaben zu Isaac Baer sind durch die Publikation: „Am Wedding haben sie gelebt“ gesichert.

** Stange, Heike (1998): Die Bears: Eine Familien- und Firmengeschichte, in: „Am Wedding haben sie gelebt“, S. 159ff.

Literatur:

Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.) (1998): Am Wedding haben sie gelebt: Lebenswege jüdischer Bürgerinnen und Bürger, Berlin.

Hammer-Schenk, Harold (1981): Synagogen in Deutschland, Geschichte einer Baugattung im 19. und 20 Jahrhundert in 2 Teilen, Hamburg.

Keßler, Karin (2007): Ritus und Raum der Synagoge, Schriftenreihe der Bet Tfila Band 2, Fulda.

Synagogen in Berlin (1983): Zur Geschichte einer zerstörter Architektur, Teil 2, Berlin.

Ich wohne in der Prinzenallee 87. Jetzt kenne ich die Geschichte des Hauses durch Ihren tollen Beitrag viel besser, vielen Dank Herr Dr. Schmidt.

Mit freundlichen Grüßen

Eddy Widjaja

Sehr geehrter Herr Widjaja, vielen Dank für den Kommentar. Aus aktuellem Anlass möchte ich hinzufügen, dass im Sommer 1935 die Synagoge renoviert wurde und am 16.8. die Wiedereröffnung war. Am Sonntag, den 18.8.1935, fand die Wiedereinweihungsfeier mit Festprogramm und Chor statt. Herzlichst, Carsten Schmidt

Hallo,

Wo haben Sie die Information gefunden, dass in der Prinzenallee 87 ein Bekleidungsdepot der Wehrmacht gab?

Viele Grüße

Hallo, vielen Dank für Dein Interesse an dem Thema. Diese Information stammt aus dem Buch: “Am Wedding haben sie gelebt, Lebenswege…” 1. Aufl. S. 24.