Liebe Autor:innen von Wikipedia, bitte nehmt unter Berlin-Gesundbrunnen und/oder Berlin-Wedding das Jüdische Krankenhaus auf. Nach auf den heutigen Tag genau 110 Jahren kontinuierlicher Existenz im Wedding sollte diese Einrichtung wirklich nicht fehlen. Hier ein paar Fakten und die bewegte Geschichte, die für sich sprechen.

Deutlich weniger Planungs- und Bauzeit als der BER

Erste Überlegungen innerhalb der Jüdischen Gemeinde hinsichtlich eines neuen Krankenhauses kamen 1903 auf. Damals befand sich das Krankenhaus in der Auguststraße, also genau hinter der großen Synagoge Oranienburger Straße. Die Gebäude waren zu klein, die Ausstattung veraltet und eine Sanierung sehr aufwendig. Ein Grundstück im Wedding schien bezahlbar, wobei der weite Weg für streng gläubige als Nachteil gesehen wurde.

Trotz aller Zweifel kaufte 1905 die Jüdische Gemeinde - die damals innerhalb weniger Jahre einen enormen Zuwachs verzeichnete - das Grundstück an der Exerzierstraße (heute: Iranische Straße) Ecke Schulstraße (heute: Heinz-Galinski-Straße). Die Gemeinde schrieb 1906 einen öffentlichen Architekturwettbewerb aus und begann 1911 mit den Bauarbeiten - Grundsteinlegung war am 5. Oktober 1911. Etwa drei Jahre später, am 22. Juni 1914, wurde das Jüdische Krankenhaus feierlich eingeweiht. Planung und Bauzeit betrugen zusammen zirka 11 Jahre.

Platz 2 nach der Charité

Einen Monat nach der Eröffnung brach der Erste Weltkrieg aus. Einige Stationen zogen vom alten Krankenhaus in die neuen Räume, andere Stationen wurden erstmals eröffnet und Krankenschwestern gingen aufs Feld, um Soldaten zu behandeln. Im imposanten Schwesternwohnheim, das sich gleich neben dem Krankenhaus befand und das am 21. Juni 1914 eingeweiht worden war, gab es ein Kommen und Gehen. An Weihnachten 1914 befanden sich 38 Soldaten im Lazarett des Krankenhauses und wurden beschert. Ein geregelter Krankenhausbetrieb konnte sich erst langsam einstellen.

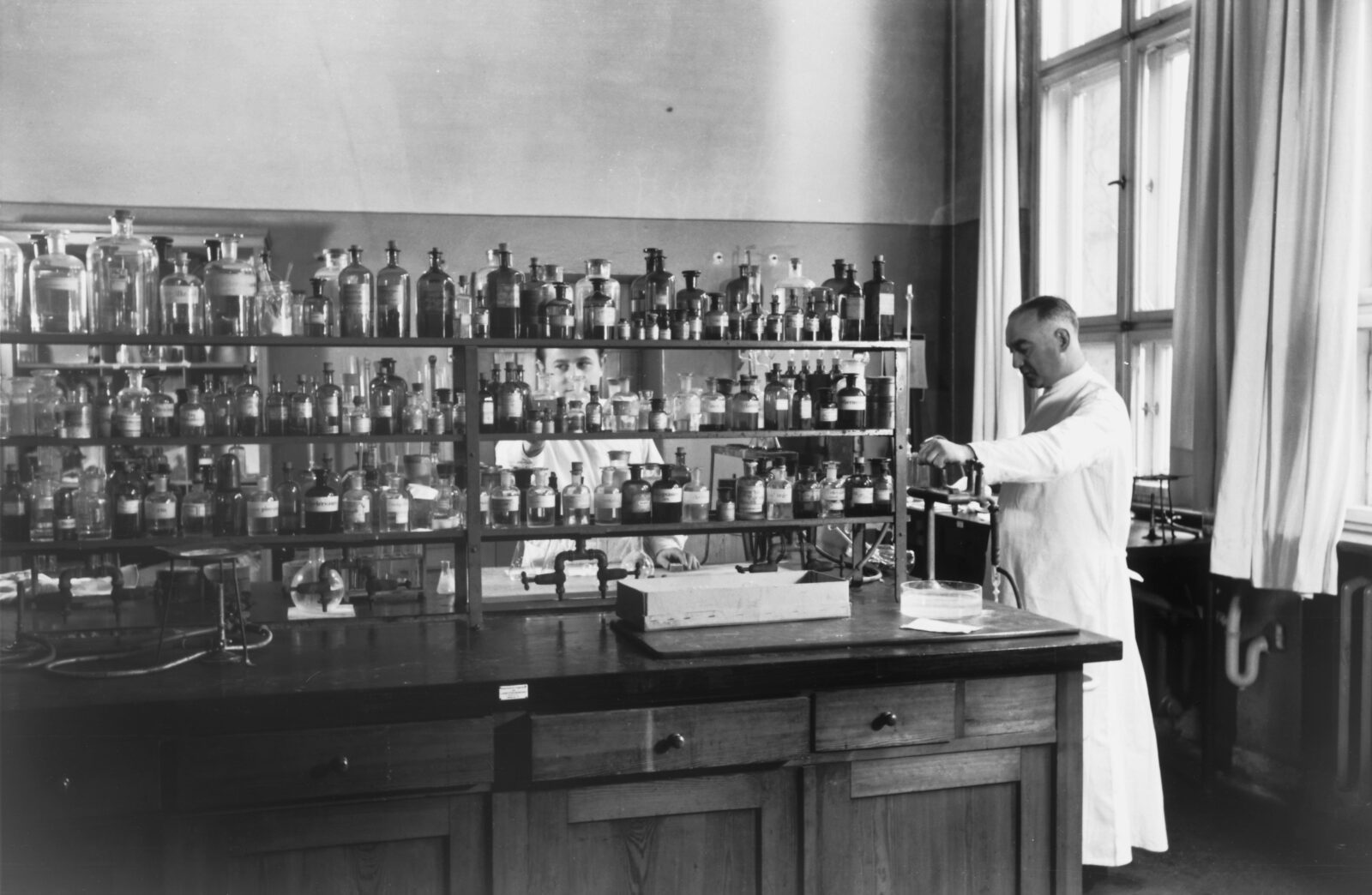

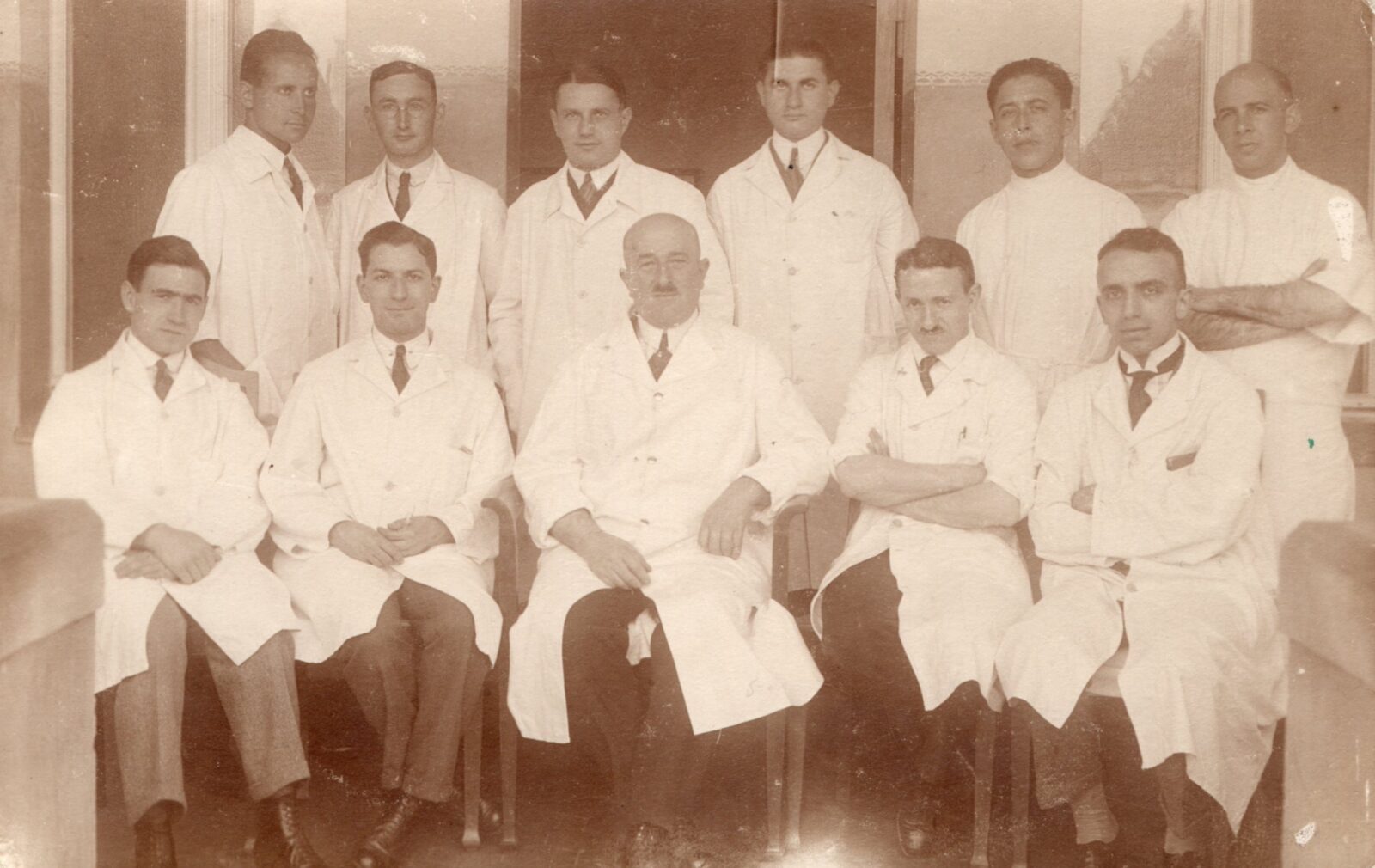

Bei der Eröffnung des Hauses gab es zirka 240 Betten. Männer und Frauen wurden getrennt untergebracht. Viele neue medizinische Errungenschaften integrierte man in die Behandlung. In den Laboren der Fachabteilungen wurde geforscht. Die Operationssäle zählten zu den modernsten der Zeit. Laut Statistik hatte das Jüdische Krankenhaus nach der Charité die meisten Behandlungszimmer für Arme. Gleich im langgestreckten Verwaltungsgebäude an der Exerzierstraße befanden sich die entsprechenden Räumlichkeiten. Somit wurde der eigentliche Krankenhausbetrieb nicht gestört.

Am 2. April 1925 erblickte der spätere Dalli Dalli-Showmaster Hans Rosenthal im Jüdischen Krankenhaus das Licht der Welt – vermutlich im Frauenpavillon für Entbindung und Gynäkologie, der bereits bei der Planung des Hauses eine weitere Besonderheit war.

Weddinger Bezirksamt im Jüdischen Krankenhaus

Anders als man annehmen könnte, wurden im Jüdischen Krankenhaus von der Eröffnung bis in die 1930er Jahre hinein Patienten sämtlicher Konfessionen sowie Arme behandelt. Zahlen aus dem Jahr 1925 zeigen, dass im Jüdischen Krankenhaus von den 3.375 aufgenommenen Patienten 2.107 Juden waren. Der Anteil nicht-jüdischer Patienten lag bei 37,7 Prozent. Somit hatte das Jüdische Krankenhaus eine zentrale Aufgabe zur Versorgung von Kranken im Wedding und in Gesundbrunnen und für alle Berliner Juden. Generell bekommt man beim Durchschauen der Tageszeitungen aus den 1920er Jahren den Eindruck, als gab es im Wedding mehr Fälle von Gewalt, Selbstmord, Alkoholsucht und ansteckenden Krankheiten durch Armut, mangelnde Hygiene und Vernachlässigung als in anderen Stadtteilen. Diese Patienten brachte man oftmals ins Jüdische Krankenhaus.

Eine weitere Innovation für die damalige Zeit: Die Krankenhausfürsorge kümmerte sich um sämtliche Angelegenheiten wie die Versorgung der Angehörigen mit Essen und Kleidung, um die Kostenübernahme für Sehhilfen, Therapieplätze und weiterführende Behandlungen. Im Jüdischen Krankenhaus wurden auch Krankenschwestern und medizinisches Personal ausgebildet, und die Säuglingsfürsorgestellen des Weddings arbeiteten mit der Entbindungsstation zusammen. Weniger bekannt ist, dass sich in den 1920er Jahren einige Verwaltungszweige des neuen Bezirksamts Wedding im Jüdischen Krankenhaus befanden, bevor 1930 alle in den großen Neubau an der Müllerstraße zogen.

Gestapo-Lager, Wehrmacht-Standort, Suizide

Mit der Machtergreifung der Nazis setzte eine Phase der Unsicherheit, Isolation und von Zwangsmaßnahmen ein. Zunächst fanden jüdische Ärzte, die aus anderen Berliner Einrichtungen ausgeschlossen und verdrängt wurden, eine Anstellung im Jüdischen Krankenhaus. Rabbiner Siegfried Alexander zog mit seiner Familie ins Krankenhaus, gab hier Religionsunterricht und kümmerte sich als Seelsorger noch intensiver um die Patienten – an ihn und seine Frau erinnern heute Stolpersteine am ehemaligen Haupteingang. Im Labor arbeitete unter anderem auch Ella Gattel, eine Tochter des Weddinger Hut-Imperiums Gattel.

Ab Mai 1938 durften nur noch jüdische Patienten behandelt werden. In sämtlichen Wohlfahrts- und Jugendämtern der Stadt musste in den Akten ein „J“ mit Blaustift vermerkt werden, wenn die hilfsbedürftige Person jüdisch war. Zudem erstellten die Behörden zahlreiche neue Vordrucke in unterschiedlichen Farben für die medizinische Versorgung von jüdischen Bürgern. Mit diesen Maßnahmen wurde die Isolation weiter vorangetrieben.

Während des Zweiten Weltkriegs versuchten die Ärzte im Jüdischen Krankenhaus, Deportationen über Atteste zu verhindern. Dies gelang nur in seltenen Fällen, denn auch bettlägerige, transportunfähige, Mütter mit sechs Wochen alten Babys deportierte man. Ärzte und Krankenschwestern mussten auf den Berliner Bahnhöfen und in den Sammelstellen kranke Menschen bis kurz vor der Deportation medizinisch betreuen. Auf dem Krankenhausgelände befand sich ein Sammellager der Gestapo, bereits ab 1938 eine Gestapo-Stelle. Drei weitere Gebäude mussten an die Wehrmacht abgegeben werden, ab 1942 als Reserve-Lazarett genutzt. Somit war das Krankenhaus keineswegs ein sicherer Ort für Juden.

Im Jüdischen Krankenhaus befand sich die letzte Stelle der Reichsvereinigung der Juden – am 10. Juni 1943 wurde die Organisation zwangsaufgelöst und die Mitarbeiter deportiert. Nur Leo Baeck, der nach Theresienstadt deportiert wurde, überlebte. Die Nachfolgeorganisation im Auftrag der Gestapo, die „Neue Reichsvereinigung“ war verantwortlich für das Sammellager in der Großen Hamburger Straße und Beobachtungsinstrument der Juden, die in Mischehen lebten. Auch sie hatte ihren Sitz im Jüdischen Krankenhaus. Im Rahmen der NS-Propaganda wurde Berlin im Juni 1943 für „judenfrei“ erklärt. Bis zum Kriegsende wurden 937 Personen deportiert (Iranische Straße 2-4), wobei die Anzahl wahrscheinlich mit neuen Daten noch steigen könnte, so Roderick Miller von Tracing the Past e.V.

Im März 1945 gab es wohl noch einen Befehl zur Auflösung des Krankenhauses, der jedoch nicht ausgeführt wurde. Ein Zeitungsbericht vom 20. Juli 1945 nannte die erschreckende Zahl von 2.000 Selbstmorden im Krankenhaus von 1938 bis zum Kriegsende im Mai 1945. Auch Krankenschwestern nahmen sich das Leben. Jüdische Bürger, die sich Zuhause das Leben nehmen wollten, aber noch lebend gefunden wurden, transportierte man ins Jüdische Krankenhaus. Die Frau des berühmten Malers Max Liebermann, Martha Liebermann, nahm das Schlafmittel Veronal, um der Deportation zu entgehen. Sie kam von der Überdosis betäubt ins Jüdische Krankenhaus und starb hier am 10. März 1943. Dazu kommen unzählige misslungene Selbstmordversuche. Laut dem Bundesarchiv gab es in ganz Berlin 1.924 Suizide.

Not und Elend nach dem Zweiten Weltkrieg

In den letzten Kriegstagen wurden zwei Gebäude das Krankenhauses durch Bombenangriffe stark beschädigt. Der Turm mit der Uhr auf dem Verwaltungsgebäude brannte und fehlt bis heute. Auch von den Seitenflügeln standen teilweise nur noch die Grundmauern, Fenster waren zugemauert und der Dachstuhl teilweise offen. Einige hundert Menschen befanden sich bei der Befreiung auf dem Areal: Patienten, Krankenhauspersonal, Internierte und Gefangene. In welchem körperlichen und geistigen Zustand die Menschen waren, darüber gibt es keine genauen Informationen. Kleine Funken der Hoffnung waren der erste Gottesdienst in der Krankenhaus-Synagoge und das erste Baby am 11. Mai 1945.

Von Mai bis Juli 1945 war Berlin in sowjetischer Hand. In dieser Zeit wurden die Bankkonten von konfessionellen Institutionen gesperrt. Somit war das Krankenhaus unmittelbar nach Kriegsende für mehrere Wochen auf Sachspenden aus dem Ausland angewiesen. Auch reguläre Banken waren geschlossen. Bargeld hatten wenn überhaupt, dann Berliner, aber kaum ein Jude. Einerseits gab es nun eine Gleichbehandlung, andererseits war die Situation für Juden nach zwölf Jahren Nazi-Regime eine komplett andere. Nach der Befreiung waren die Vorschriften der neuen Machthaber zunächst eher eine Belastung und keineswegs eine Erleichterung.

Auch nach Ankunft der West-Alliierten in Berlin im Juli 1945 wurde die Situation kaum besser, denn erst am 12. August 1945 übernahm Frankreich den Wedding und Reinickendorf. Zu diesem Zeitpunkt kamen bereits immer mehr Menschen aus den Konzentrationslagern in Berlin und somit auch im Wedding an. Im Juli 1945 wurde im Jüdischen Krankenhaus ein Camp für Displaced Persons (DP-Camp) eingerichtet. Man nahm Kranke, Obdachlose und Rückkehrer aus den Konzentrationslagern auf. Männer und Frauen - krank, halb verhungert, ohne finanzielle Mittel. Sie waren auf Wohlfahrtsangebote angewiesen. Oftmals starben Kinder an Unterernährung. Zunächst wurden die Menschen mit dem Nötigsten versorgt. Das Jüdische Krankenhaus brauchte dringend Bettwäsche, Decken, Medikamente, Vitamine, Nahrungsmittel, medizinisches Material und Bekleidung. Auch junge Menschen kamen aus den KZs zurück. Viele von ihnen wollten Berlin und Deutschland schnellstmöglich verlassen.

In dieser von größter Not geplagten Zeit versuchte das Jüdische Krankenhaus seinen Betrieb sukzessive aufzubauen und war nun wieder für alle Konfessionen offen. Obwohl es an Dachziegeln und Fensterglas mangelte, eröffnete man bereits im Februar 1946 einen neuen Operationssaal. Nur 20 Prozent des Personals war jüdisch. Am 3. Juni 1946 wurde die Krankenhaus-Synagoge wieder offiziell eingeweiht. Im September bekam das Krankenhaus 200 Dosen Penizillin per Flugzeug - die erste große Lieferung. Damals war das Krankenhaus im Wedding Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Gemeindearbeit. Mitarbeiter und Patienten beteiligten sich an Kundgebungen, um den Opfern des Faschismus/Nationalsozialismus zu Gedenken. Die Situation blieb über viele Jahre sehr angespannt und unklar.

Dies wird daran deutlich, dass der ehemalige Direktor Paul Rosenstein (Foto oben) nach seinem Besuch 1951 in Berlin über das Krankenhaus sagte, man dürfe es nicht zugrunde gehen lassen, da es mehr als ein Krankenhaus und eine Reliquie aus besseren Zeiten sei. Für Rosenstein war es ein erstrangiges "kulturhistorisches Dokument des Judentums". Schlussendlich blieb die jüdische Gemeinde zu klein, als dass sich ein eigenes Krankenhaus in dieser Größe finanziell tragen konnte. 1962 hatte man den Verkauf als Lösung gesehen. Jedoch zögerte der Berliner Senat, denn man rechnete mit negativen Reaktionen aus dem Ausland. Daher wurde das Jüdische Krankenhaus in eine Stiftung des bürgerlichen Rechts überführt und zu einer städtischen Einrichtung - am 28. Dezember 1962 überreichte Franz Amrehn die Stiftungsurkunde an Heinz Galinski.

Ein neuer Weg

Heute steht das Verwaltungsgebäude an der Iranischen Straße in leicht veränderter Form. Auf der Rückseite befindet sich wie 1914 die Synagoge; es war die dritte Synagoge im Wedding überhaupt. Es ist gleichzeitig die einzige Synagoge der Vorkriegszeit im Wedding, die noch existiert. Der Haupteingang für die Patienten befindet sich an der Heinz-Galinski-Straße, wo sich ursprünglich der Nebeneingang für Waren und die Pathologie befanden.

Erst in den 1970er Jahren gab es bauliche Änderungen, große Sanierungsarbeiten und Ergänzungen. Der 1970er-Jahre-Charme ist bis heute bereits an den hellgrauen Fliesen-Fassaden sichtbar. Neue Behandlungszimmer, Intensivstationen und weitere Räumlichkeiten entstanden. In der Zeit entstand auch der heutige Haupteingang. Die Pathologie wurde 1983 abgerissen, obwohl der Bund der Verfolgten des Naziregimes eine Eingabe machte, diesen Ort als Gedenkstätte zu bewahren.

Ein neuer Schwerpunkt wurde die Alkoholiker- und Drogentherapie. Am 8. Mai 1992 eröffnete man feierlich eine Abhängigenambulanz. Zuletzt wurde 1998 ein neues Wirtschaftsgebäude mit einer Cafeteria errichtet. Und auch heutzutage geht es mit dem neuen Weg des Krankenhauses weiter: Auf dem Areal des einstigen Frauenpavillons entsteht derzeit ein moderner Neubau. Am 27. Juni 2022 fand die Grundsteinlegung für das neue Bettenhaus mit 214 Betten statt. Es soll 2025 bezogen werden.

Heute werden Patienten sämtlicher Konfessionen behandelt. Auf Wunsch gibt es koscheres Essen. Die einstige Synagoge wurde 2003 nach der Restaurierung wiedereröffnet – im modernen Sinne und entsprechend dem Umfeld ist sie für alle Patienten als „Ort der Stille“ zugänglich.

Ein großes Erbe - mehr Licht

Das Jüdische Krankenhaus ist eine der ältesten jüdischen Institutionen Berlins. Vom einstigen Selbstbewusstsein der „Kleinen Charité“ kündet noch heute die Inschrift über dem ehemaligen Haupteingang: „Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde“. Es bildete im Stadtbezirk der Nächstenliebe, wie dieser Teil des Arbeiterbezirks genannt wurde, eine Einheit mit dem ebenfalls an der Iranischen Straße gelegenen Jüdischen Altersheim.

Heute ist der Spagat zwischen funktionierender städtischer Klinik und Gedenkort nicht einfach. Dass das Haus doch wieder stärker an seine Vergangenheit erinnern möchte, zeigt sich darin, dass seit vergangenem Jahr Stolpersteine vor dem ehemaligen Haupteingang verlegt werden. Auch in dem neuen Bettenhaus soll an Persönlichkeiten, die im medizinischen Bereich tätig waren, erinnert werden.

Das Jüdische Krankenhaus im Wedding steht für die Geschichte des Judentums in Berlin, für Krankenhausgeschichte, für Sozial- und Politikgeschichte, für Medizingeschichte und für die Geschichte des Weddings und der Weddinger Juden.

______________________________________

Wenn das Jüdische Krankenhaus ein Vogel wäre…

An einem ungewöhnlichen Ort kam ein kleines Vögelchen zur Welt. Seine Eltern hatten sich liebevoll gekümmert, damit das kleine Vögelchen die Welt entdecken konnte. Aus dem kleinen Vögelchen wurde ein stolzer Vogel, der unter seinen großen Flügeln den eigenen Nachwuchs und die ihm Anvertrauten beschützte, denn auch mit anderen Vögeln gab es eine verständnisvolle Kommunikation. Irgendwann kamen die Menschen zu der Überzeugung, dass der Vogel eine Krankheit übertragen könnte. Daher machten Jäger jagt. Vollkommen geschwächt hätte der Vogel fast den Lebensmut verloren. Aber er kam in eine Vogelstation, wo man sich um das schwer verletzte Tier kümmerte. Mit viel Liebe und Geduld erlernte er erneut das Fliegen, spürte seine Kraft und freute sich auf die Freiheit. Man ging mit dem Vogel auf einen Hügel. Sofort breitete er seine Flügel aus und flog davon. Zur Freude der Pflegerinnen hatte der Vogel nicht seine sozialen Fähigkeiten verloren und bietet allen Schutz, die dringend Hilfe brauchen.

______________________

---------> Einen Überblick über die Entstehung jüdischen Lebens im Arbeiterbezirk Wedding gibt das Buch des Autors: "Bittersweet: Jüdisches Leben im Roten Wedding, 1871-1933", erschienen 2023 bei Hentrich & Hentrich.

Mittlerweile habe ich online den hier vorgetragenen Vorschlag, das "Jüdische Krankenhaus" im Bereich Berlin-Wedding

aufzunehmen bei wikipedia.de eingegeben. Es bedarf immer einer weiteren Bearbeitung und Freigabe, so dass

dieser Beitragzum Jüdischen dort auch pubiiziert sein müsste und / oder Hyperlinks zwischen den Inhalten zum Jüdischen Krankenhaus eingearbeitet sein sollten.

Liebe Renate, von Herzen danke für Dein Engagement. Falls Du für den Eintrag weitere Unterstützung brauchst, dann sag gerne Bescheid. Viele Grüße, Carsten

ich bin ein Fan vom Jüdischen Krankenhaus. Mein Sohn hatte jahrelang in Abständen tierische Kopfschmerzen. Keiner fand die Ursache. Bei einem akuten Anfall bin ich mit ihm in die Notaufnahme des Jüd. Krankenhauses gefahren. Der Arzt hörte sich alles an, untersuchte ihn und stellte die Diagnose “ Clusterkopfschmerz“ , gab ihm Triptanspray und sagte, er solle sich ein Rezept von seinem Hausarzt holen. Jetzt weiss er, wenn der Schmerz naht, sofort das Spray sprühen, dann kommt der Schmerz nicht. Wir sind so dankbar.

Liebe Christel, vielen Dank für die persönliche Geschichte. Alles Gute wünsche ich Dir, Carsten

Die Geschichte des Jüdischen Krankenhauses, mir immerhin grob bekannt, Ihrerseits zu Papier gebracht, scheint gerade in Zeiten offen gezeigten Hasses auf Juden/Israel durchaus sinnvoll. Schön auch, Sine ira et studio.

Nebenbei: Das bauliche Ensemble im Karree Reinickendorfer Str., Osloer Str., Heinz-Galinski-Str., Schulstr. und Iranische Str. zeigt sich von höchst spezieller Natur, was Ihnen sicher nicht entgangen sein dürfte. Neben dem Jüdischen Krankenhaus, linksseitig zur Reinickendorfer Str. hin gleichfalls in der Iranischen Str. gelegen, das ehem. Jüdische Altenheim (mir als solches noch von Innen bekannt und von Ihnen hier dankenswerterweise in einem Artikel beschrieben), rechtsseitig die ehem. bezirklich betriebene Seniorenfreizeitstätte. Aneinandergereiht in der Reinickendorfer Str. die Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg, die Lange-Schucke-Stiftung sowie die Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung, vis-à-vis das Evangelische Geriatriezentrum, vormals Kinderkrankenhaus Wedding, alles etwa zeitgleich erbaut. Ergänzt noch durch das ehedem bezirkliche Seniorenheim Schul- Ecke Iranische Str., etwa Anfang der Fünfziger entstanden und zwischenzeitlich auf Erdgleiche gebracht, sowie ein neueres Senioren/Pflegeheim Reinickendorfer- Ecke Osloer Str. eines offenbar privaten Betreibers. Nicht selten als „Weddinger Seniorenghetto“ bezeichnet, wäre es sicher eines Artikels wert, welche Gründe zu einer derartigen räumlichen Ballung von Senioreneinrichtungen geführt haben. Günstiges Bauland im seinerzeitigen Areal der Kleingärten, Straßen bereits infrastrukturell erschlossen? Das kostet Zeit und Mühe, vielleicht wenn Sie einmal wirklich nichts anderes zu tun haben.

Hallo Detlef, vielen Dank für Dein Kommentar. Ich habe in einer Tageszeitung aus den 1920er Jahren für diesen Bereich des Weddings den Begriff "Bezirk der Nächstenliebe" gelesen. Diese Bezeichnung ist absolut zutreffend und ein Überblick über die zeitliche Entstehung der einzelnen Gebäude mit weiteren Hintergrundinformationen ist eine sehr gute Anregung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag; Herzliche Grüße Carsten

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Krankenhaus_Berlin

Hallo Aro, natürlich gibt es diesen Artikel aber in den Artikeln Berlin-Wedding und Berlin-Gesundbrunnen kommt das Jüdische Krankenhaus bislang nicht vor.

Bravo, ein wirklich toller Artikel und vielen Dank für die Mühe!

Hallo Paulchen, Danke für Deinen Kommentar. Es gibt viele weitere Aspekte, die die Geschichte des Jüdischen Krankenhaus so einzigartig macht. Herzlichst, Carsten

Guten Morgen

in Erinnerung an den Quizmaster Hänschen Rosenthal .... dieser Beitrag ist SPITZE !!

Gruß

Hallo Reinhard, DANKE, DANKE, DANKE ! BG Carsten