Im Gesundbrunnen gründeten jüdische Anwohner der Badstraße den Israelitischen Religionsverein Ahawas Achim (Ahavas Achim) im Jahr 1899. In den ersten Jahren hatte der Privat-Synagogenverein wechselnde Rabbiner. Im April 1924 übernahm der ehemalige Feldrabbiner Dr. Siegfried Alexander (*12.10.1886) diese wichtige Aufgabe. Seine Wirkstätte war nicht nur die Synagoge in der Prinzenallee 87. Eine Spurensuche rund um die Badstraße – dem jüdischen Viertel im einstigen Arbeiterbezirk.

Alexander und Ries: Zwei jüdische Familien

Berlin: Im Frühjahr 1919 gaben Dr. Siegfried Alexander und Adelheid Ries ihre Verlobung bekannt. Zu diesem Zeitpunkt war Adelheid 22 Jahre alt (*19.02.1897) und er bereits 33. Im Sommer 1919 wurde geheiratet. Beide stammten aus jüdischen Familien.

Siegfried Alexander begann 1907 sein Studium, hatte 1914 promoviert und legte 1918 seine Rabbinatsprüfung ab. Er war der älteste Sohn von Wilhelm Alexander, der am 21. August 1857 in Bromberg geboren wurde, und seiner zweiten Frau Friedchen Alexander, geb. Cohn. Die Alexanders siedelten 1906 aus Lobsens/Posen nach Berlin über. Wilhelm Alexander soll ein ausgezeichneter Schofar-Bläser und täglicher Synagogen-Besucher gewesen sein. Ebenfalls überliefert ist, dass die Eltern in den 1920er Jahren in der Wörther Straße 36 wohnten. Friedchen Alexander starb am 06. August 1935 und wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee beerdigt. Wilhelm Alexander lebte zu seinem 80. Geburtstag, im Jahr 1937, im Jüdischen Altersheim in der Iranischen Straße. Er starb am 18. Juni 1942 und wurde ebenfalls in Weißensee beerdigt.

Adelheid, geboren in Osterholz-Scharmbeck, war die Tochter von Daniel Ries und Betty, geb. Lazarus, und wuchs in Berlin-Tiergarten auf. Daniel Ries starb am 06. Februar 1937 und wurde in Weißensee beerdigt. Betty Ries kam 1941 ins Jüdische Altersheim in der Iranischen Straße und wurde am 25. Januar 1942 mit dem 10. Osttransport nach Riga deportiert; in der Shoa ermordet.

Ada und Siegfried brachten 1924 zwei Kinder mit den Wedding: den Sohn Yisrael (genannt Eduard) und die Tochter Tina. Im Wedding wurde die zweite Tochter Hana geboren. Alle drei Kinder wuchsen im Badstraßen-Kiez und in der jüdischen Gemeinde auf. Noch 1939 konnten die Kinder nach Palästina und England flüchten. Die Einzige heute noch Lebende ist Hana.

Ein besonderer Bund fürs Leben

Im Ersten Weltkrieg kämpfen circa 100.000 Juden für den deutschen Kaiser – zwischen 1914 und 1918 dienten rund 30 Feldrabbiner. Es gab eine große Begeisterung unter den Juden für den Ersten Weltkrieg, so der Buchautor Avi Primor im Spiegel-Interview 2014.

Alle drei Söhne von Wilhelm Alexander – Siegfried, Hugo und Erich – dienten im Ersten Weltkrieg. Siegfried Alexander erhielt für seine Dienste das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Der Sohn Hugo Alexander nahm am rumänischen Feldzug teil und Dr. Erich Alexander war erst unter der Waffe und dann als Feldzahnarzt tätig. Später wohnte Erich Alexander in der Schönhauser Allee 44. Er starb mit nur 44 Jahren am 04. Juli 1935.

Die Zeit im Krieg hatte Rabbiner Alexander geprägt. Er war Mitglied des im Jahr 1920 gegründeten Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF). In der dazugehörigen Zeitschrift „Der Schild“ erschienen Beträge von und über ihn. Sehr interessant ist ein Beitrag von ihm aus dem Dezember 1937: „In der Synagoge Prinzenallee, wo ich seit fast vierzehn Jahre amtiere, herrscht die alt-traditionelle Gepflogenheit, zweimal im Jahre, (am Versöhnungstage und Peßach) bei der Seelenfeier die Namen der verstorbenen Mitglieder und deren Angehörige durch den Rabbiner zur Verlesung zu bringen. (…) Selbstredend verlese ich, seitdem ich hier im Amte bin, beim jedesmaligen Namensaufruf auch die aus unserer kleinen engeren Gemeinde Ahawas Achim gefallenen Kameraden; es handelt sich um ungefähr 20, etwa 10% aller Aufgerufenen“.

Somit gab es auch Juden aus dem Wedding/Gesundbrunnen, die im Ersten Weltkrieg für den Kaiser kämpfen und ihr Leben verloren. Denjenigen, die den Krieg überlebt und Auszeichnungen bekommen hatten, fiel es besonders schwer, die Ausgrenzung in den 1930er zu ertragen. Noch im September 1937 gab es auf dem Ehrenfeld in Weißensee eine Trauerfreier für die gefallenen jüdischen Soldaten. Bei der Veranstaltung 1937, circa 1.500 Berliner Kameraden waren anwesend, sprach auch Rabbiner Alexander. Wahrheit, Recht und Friede setzte er mit dem Heldentod der Kameraden in Verbindung.

Vom Krieg in die Synagoge

Nach dem Ersten Weltkrieg war Siegfried Alexander zunächst Landesrabbiner in Köthen/Anhalt (1919−1921) und Rabbiner von Saarbrücken (1921−1924). Als er die Rabbinatsstelle beim Religionsverein Ahawas Achim annahm, war er 38 Jahre alt. Seit 1922 war die Stelle nicht besetzt. Sein Vorgänger Rabbiner Dr. Arthur Rosenthal wirkte von 1920 bis 1922.

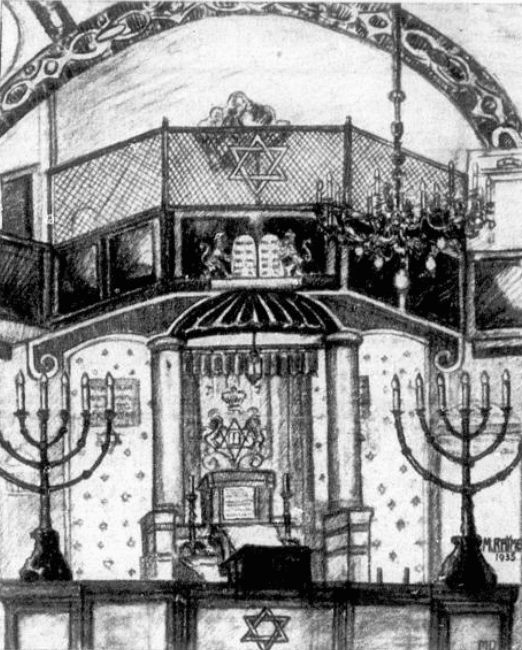

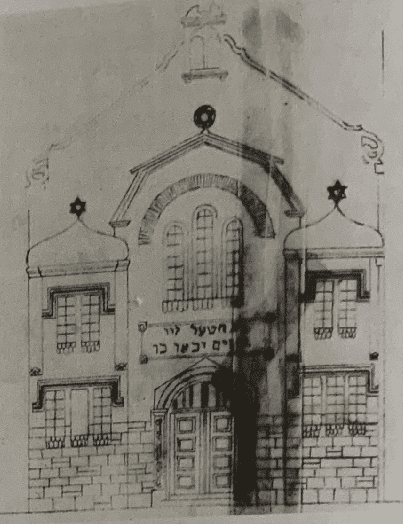

Rabbiner Siegfried Alexander wurde am Vorabend des Pessach-Festes 1924 in der Synagoge Prinzenallee 87 in das Rabbinatsamt eingeführt. Die kleine Synagoge war bis auf den letzten Platz besetzt. Chorgesang und Harmonium begleiten den neuen Rabbiner zum Altar. David Wolpe, Mitbegründer der Gemeinde sowie Repräsentant des Jüdischen Krankenhauses, sagte: „Wir alle, jung und alt, vor allem aber die Kranken und Leidenden, warten auf den Lehrer und Tröster; und Sie werden reiches Arbeitsfeld bei uns finden. Aber diese Betätigung wird Ihnen Freude machen, denn wir bringen Ihnen von vornherein unsere Hände und unsere Herzen entgegen, um Ihnen den ernsten, schweren Beruf nach Möglichkeit zu erleichtern.“ Anschließend hielt Rabbiner Alexander seine Antrittspredigt in der festlich erleuchteten Synagoge. Er dankte Gott dafür, dass er ihn hierher zu kommen für würdig befunden hatte. Der Jungend wolle er ein Lehrer und Erzieher, den Alten ein Freund und Berater, den Kranken und Leidenden ein Helfer und Tröster sein. Mit einem Gebet schloss die Feier.

Am 10. November 1929 feierte die kleine Gemeinde ihr 30-jähriges Bestehen. Rabbiner Alexander veröffentlichte im Israelitischen Familienblatt einen Rückblick mitsamt Erwähnung der ersten Zusammenkünfte und dem ersten gemeinsamen Chanukkafestes 1899 in einem Gartenhäuschen in der Badstraße. Dieses Jubiläum erlebten viele der Mitbegründer noch. Einige waren jedoch im Ersten Weltkrieg gefallen und einige neue Mitglieder entdecken die kleine Gemeinde – die Zahl der jüdischen Einwohner im Wedding und Gesundbrunnen stieg von circa 1.800 im Jahr 1910 auf circa 3.700 im Jahr 1925. Viele jüdische Familien lebten und arbeiteten in der Badstraße sowie den unmittelbaren Nebenstraßen. Sie hatten kleine Läden, Praxen und florierende Geschäfte.

Immer viele Aufgaben

Rabbiner Alexander war in erster Linie für den Religionsverein Ahawas Achim tätig und somit befand sich seine Wirkstätte an der Prinzenallee 87. Die 1910 eingeweihte Synagoge wurde im Sommer 1935 renoviert und am 16. August 1935 wiedereröffnet. Es gab zahlreiche Veranstaltungen in der Synagoge. Auch hielt Rabbiner Alexander viele Vorträge über das jüdische Leben, die Gemeinschaft und ihre Besonderheiten in anderen jüdischen Einrichtungen. Am 05. Mai 1936 sprachen Rabbiner Dr. Harry Levy, Rabbiner Broch und Bruno Bender über „Palästina oder Erez-Jsrael“. Es wurde berichtet, dass zahlreiche Besucher der Misrachi-Gruppe beitraten. Im März 1938 fanden thematisch ähnliche Veranstaltungen statt. Ziel war es, dass die jüdische Bevölkerung nach Palästina auswandert.

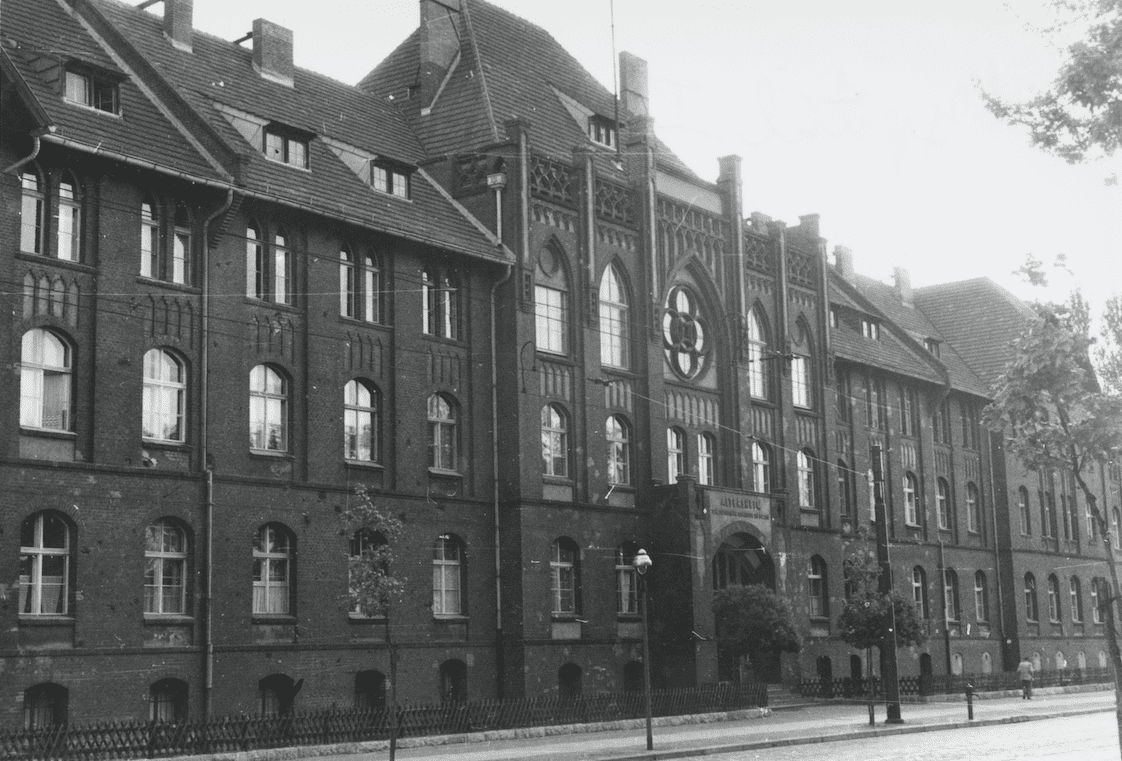

Rabbiner Alexander war neben seiner Tätigkeit in der Synagoge auch im Jüdischen Krankenhaus tätig und der Seelsorger im Jüdischen Altenheim vis-à-vis vom Krankenhaus. Sowohl im Krankenhaus als auch im Altersheim gab es jeweils eine Synagoge. Diese beiden Einrichtungen unterscheiden das jüdische Leben im Wedding von allen anderen Berliner Stadtteilen. Es ging um die medizinische Versorgung der jüdischen Bevölkerung und die Fürsorge für mittellose jüdische Senioren, die meist kaum Besitz hatten und daher heute in Vergessenheit geraten sind.

An einer dieser Adressen sollte ein Stolperstein liegen

Den ersten Eintrag einer Wohnanschrift von Rabbiner Alexander gibt es im Berliner Adressbuch von 1926. Demnach wohnte er in der Badstraße 44. Dies war seine Adresse für die nächsten Jahre. Anschließend gibt es ab 1932 wechselnde Wohnanschriften: Badstraße 38⁄39 (1932, 1933), Exerzierstraße 11a bzw. Iranische Straße 2 – im Jüdischen Krankenhaus – und in der Koloniestraße 11 (1938, 1939). Der Rabbiner wird letztmal im Berliner Adressbuch von 1941 mit der Adresse Iranische Straße 2 aufgeführt. Auf der Deportationsliste wird als Wohnadresse: Chausseestraße 18 b/Nossek, angegeben.

Exkurs über ein unbekanntes, zerstörtes Wohn- und Geschäftshaus: Gustav Nossek war Jude, ihm gehörten vier Grundstücke (u.a. Chausseestraße 17⁄18), die 1939 auf 1,5 Mio. Mark geschätzt wurden. An der Adresse Chausseestraße 18 führte er ein Geschäft für Damenhüte (seit 1908). Seine Hutfabrik/-Geschäft gab es bis 1939. Aus Archivunterlagen war zu entnehmen, dass die Grundstücke Chausseestraße 17⁄18 in einer Zwangsversteigerung am 26.8.1943 angeboten wurden. Heute befindet sich in der Chausseestraße 18 ein Neubau. Unbekannt ist die einstige Anzahl jüdischer Bewohner in der Chausseestraße 18 – laut Jüdischem Adressbuch von 1931⁄32 wohnte hier Doris Croner. Gustav Nossek und seine Frau Rahel wurden 1943 nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebten den Holocaust. Im Januar 1945 kamen sie völlig mittellos in der Schweiz an, wohnten in einer Flüchtlingsunterkunft und stellten einen Reiseantrag nach Australien, wo die Tochter und der Schwiegersohn lebten. Am 31. Juli 1947 bekamen sie die Reiseausweise.

Osttransport 36

Von der Synagoge in der Prinzenallee blieben beim Novemberpogrom 1938 nur die Mauern stehen, während das Innere zerstört wurde. Anschließend blieb die Synagoge geschlossen. Von da ab war Rabbiner Alexander hauptsächlich im Jüdischen Krankenhaus, im Jüdischen Altenheim und in noch bestehenden Synagogen tätig. Darüber hinaus war er von 1941 bis 1943 Lehrer bei der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.

Rabbiner Alexander und seine Frau Adelheid wurden nach 19 Jahren im Wedding am 12. März 1943 mit Transport 36 nach Auschwitz deportiert, wo beide ermordet wurden. Im Wedding/Gesundbrunnen erinnert bis heute keine Tafel oder Stolperstein an den langjährigen Seelsorger und Rabbiner – seit dem 22. Mai 2023 gibt es zwei Stolpersteine vor dem Jüdischen Krankenhaus.

Bildquellen: Yad Vashem – Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer; Jüdisches Museum Berlin (JMB)

Literatur: Sabine Hank, Uwe Hank, Hermann Simon (2013): Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten Weltkrieges, Berlin.