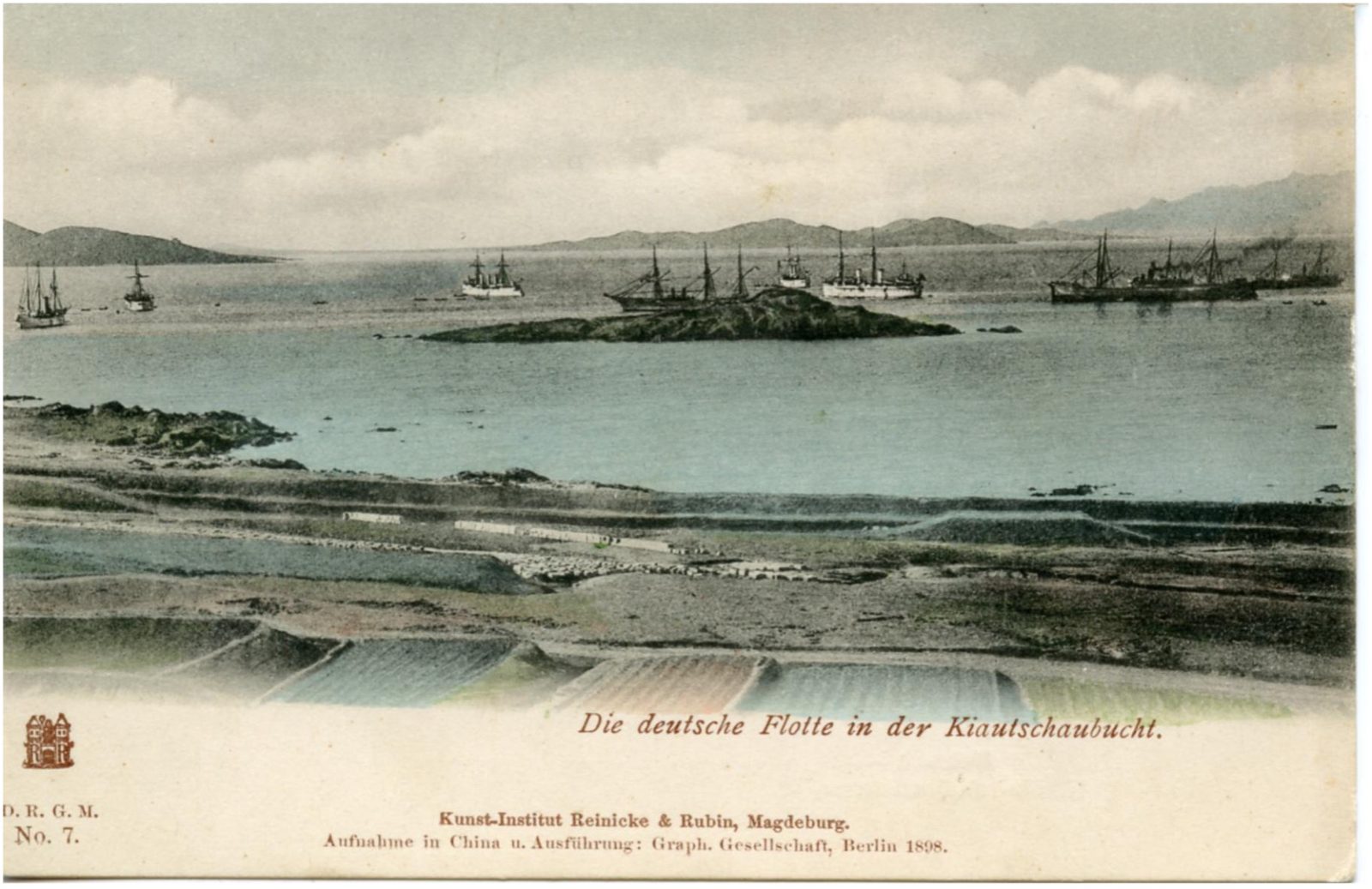

Eine Berliner Straße im Weddinger Sprengelkiez erinnert an eine Episode deutsch-chinesischer Geschichte, die des Pachtgebiets Kiautschou. Über dessen Existenz ist heute nur wenig bekannt. Wir erklären, was es damit auf sich hatte.

Foto: (C) Deutsches Historisches Museum

„Wenn der stolze Dampfer gegen Ende der Reise in die Kiautschou-Bucht einlief, leuchtete ihm zum ersten mal nach sechs langen Wochen, seit dem Verlassen von Hamburg oder Bremen, von der Signalstation Tsingtaus die deutsche Flagge entgegen. Hier war man endlich zu Hause! Wie oft ist mir von Reisenden aller Klassen und Berufe dieses erhebende Gefühl geschildert worden, endlich wieder einmal, weit im fernen Osten, ein Stück Heimat zu finden; einen Platz, wo unser Handel und unsere Kulturarbeit nicht nur geduldet waren, sondern sich unter dem Schutz der eigenen Flagge betätigen konnte.“

*(Auszug aus dem Buch: „Die deutschen Kolonien“ von Karlheinz Graudenz und Hanns-Michael Schindler)

Die Kiautschoustraße im Wedding

Tosender Großstadtlärm herrscht hier am Leopoldplatz. Nur ein paar Straßen weiter ganz anders: Das Nordufer ist eine verkehrsberuhigte, von alten Linden bewachsene kleine Straße am Spandauer Schifffahrtskanal. Auch die Nerven des Spaziergängers beruhigen sich, bummelt man am grün bewachsenen Ufer des Kanals entlang. Die wilhelminischen Häuser des Sprengelkiezes wurden um 1900 erbaut. Hier liegt die Kiautschoustraße. Seit 1905 erinnert dieser Straßenname an eine unrühmliche Epoche der deutschen Geschichte.

Das Deutsche Reich bricht nach Ostasien auf

Nachdem das Deutsche Reich bei der Aufteilung Afrikas unter den europäischen Kolonialmächten auf der „Kongokonferenz“ in Berlin 1884/1885 nur vier „Schutzgebiete“ abbekommen hatte, entstand der Wunsch nach territorialer Erweiterung in Ostasien. Auch Deutschland wollte sich seinen „Platz an der Sonne“ sichern. Das imperialistische „Sendungsbewusstsein“ jener Zeit gehörte sozusagen zum „guten Ton“ in Europa. Am 14. November 1897 besetzen 700 deutsche Marinesoldaten die Bucht von Tsingtao (Qingdao) an der Küste des Gelben Meeres, im Süden der Shandong-Halbinsel. Ein völkerrechtswidriger Akt, doch in Berlin störte das niemanden. In Verhandlungen deutscher Diplomaten mit der chinesischen Regierung erzwang man 1898 einen Pachtvertrag über das chinesische Gebiet Kiautschou. „Kohlestation und Marinestützpunkt“, so waren die Begriffe, unter denen man die Besetzung des Gebietes der Öffentlichkeit verkaufte. Letztlich aber waren es massive Drohungen mit militärischer Gewalt, die die Regierung der Qing-Dynastie veranlasste, Kiautschou für 99 Jahre als „Pachtgebiet“ abzutreten. Aus Sicht der Europäer waren Kolonien die beste Möglichkeit, die Wirtschaft im Mutterland zu stärken. Der Nationalökonom und Soziologe Max Weber forderte das Deutsche Reich daher zur aktiven Kolonialpolitik auf. Mit dem Abschluss dieses erpressten Vertrages festigte Deutschland seine Position innerhalb der europäischen Imperialmächte.

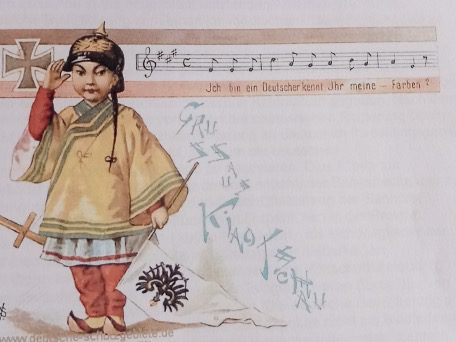

Die „Musterkolonie“

Seit dem ersten Opiumkrieg 1840/42 war die territoriale, politische, finanzielle und wirtschaftliche Souveränität des riesigen Kaiserreiches China der Qing-Dynastie massiv eingeschränkt; China war mehr oder weniger zu einer informellen Kolonie der europäischen Imperialmächte gemacht worden. Als propagandistischer Gegenpol zu der kolonialen Großmacht England und zum britischen Hongkong sollte in Kiautschou eine sogenannte „Kulturmission“ den Aspekt verdecken, dass die Kolonialmacht Deutschland von diesem Handel am meisten profitierte. In erster Linie ging es dabei um die Erschließung neuer Absatzmärkte und Rohstoffquellen. Mit der Erschließung des Gebietes Kiautschou wurde damals der Wasserbauingenieur Georg Franzius aus Aurich beauftragt, nachdem schon zuvor der Geologe Ferdinand von Richthofen Kiautschou aufgrund der dortigen Kohlevorkommen als geeignet befunden hatte. Die Halbinsel sei ein guter Ort, um mit den Chinesen Handel zu treiben und zum Bau eines Hafens. Am Aufbau der Stadt Tsingtao hatte Franzius keinen Anteil mehr. Der erste Gouverneur Carl Rosendahl jedoch vernachlässigte die „kulturellen“ Aspekte und kümmerte sich vor allem um militärische Belange des Stützpunktes. Deshalb wurde er im Jahre 1899 durch Paul Jaeschke ersetzt. Die Entwicklung der Kolonie schritt unter seiner Amtsführung rasch voran. Die Deutschen gründeten Theater, Schulen, Universitäten und Symphonieorchester. Es entstand eine ethnisch und ständisch gegliederte Siedlung. Im Süden die Europäer-Stadt, im Norden chinesische Geschäftsleute, und noch weiter draußen die Arbeitersiedlungen. Die deutschen Investitionen in den Aufbau des Kolonialgebietes sowie in den Berg-, Eisenbahn- und Hafenbau führten auch zur Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung, die bis dahin vorwiegend von einer auf Selbstversorgung ausgerichteten Landwirtschaft lebte. Die Bevölkerung des Pachtgebietes verdoppelte sich bis 1913 auf über 200.000 Einwohner.

Besuch des Gouverneurs Sun Pao-Chi in Tsingtao 1910 (Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1980-111-62 / CC-BY-SA 3.0)

Mehr Schein als Sein

Betrachtet man jedoch das Pachtgebiet Kiautschou aus der Perspektive der „Eroberten“, so stellt sich die Frage, ob das Deutsche Reich auch hier, so wie alle Kolonialmächte Europas, eine fremde Kultur unterwarfen und den Einheimischen ihre Regeln, Wert- und Moralvorstellungen aufzwangen. So wurden die Dörfer, die auf dem ins Detail geplanten deutschen Stadtgebiet lagen, nach Ankunft der deutschen Kolonialherren dem Erdboden gleich gemacht. Bei einigen wurde sogar die Erde abgetragen, da man in den chinesischen Dörfern den Grund eines Typhusausbruches unter der deutschen Bevölkerung sah. So wundert es nicht, dass die deutsche Präsenz massiv auf Ablehnung stieß. Vorrang hatte seinerzeit natürlich die tief verwurzelte Ideologie, dass die europäische, aufgeklärte Kultur der 4.000 Jahre alten chinesischen Kultur überlegen sei. Dass die „Eroberer“ aus dem fernen Deutschland, sich a priori als überlegen betrachteten und versuchten, auch durch Missionare, den Menschen der eroberten Gebiete, ihre westliche Kultur aufzuzwingen. Wie auch in afrikanischen und anderen Überseekolonien, wurden in Kiautschou die Chinesen mit den spezifisch kolonialen Herrschaftsinstrumenten konfrontiert. Dazu zählten auch sogenannte „Strafexpeditionen“, insbesondere in der Anfangszeit.

Text: Sabine Küster-Reeck

Im Sprengelkiez gibt es eine Initiative, die sich für eine kritische Auseinandersetzung mit den Straßennamen Samoastraße, Pekinger Platz und Kiautschouistraße einsetzt.

https://www.epochtimes.de/meinung/eine-berliner-strasse-erinnert-an-eine-episode-deutsch-chinesischer-geschichte-a5011037.html

LIeber Herr Merk,

ich freue mich, dass Ihnen mein Artikel gefällt. Allerdings wurde er ohne mein Wissen deutlich gekürzt. Anbei der Link zum vollständigen Artikel. Ob die Petersstraße im Wedding nach dem berüchtigten „Hängepeters“ aus Deutsch-Ostafrika (Tansania) benannt wurde, muss ich mal nachlesen. Es ist mit allen Kolonialgeschichten immer eine Zwiespältigkeit verbunden. Ich habe versucht, dies auch in meinem Artikle aufzuzeigen, indem nämlich die Deutschen ja auch durchaus Infrastruktur in ein Land brachten, das zu diesem Zeitpunkt von den Folgen der Opiumkriege in vieler Hinsicht sehr bebeutelt war. Ganz sicher gibt es bis heute auch positive Haltungen zu der „deutschen Zeit“ in Kiautschou. Es ist eben nicht alles schwarz-oder weiß! Ich weiß das aus eigener Erfahrung aus vielen Jahren, die ich in Äthiopien gelebt habe und dort auch Menschen traf, die die italiensche Besatzung, die ja dort nur 4 Jahre lang währte, als nicht nur negativ bewertet haben. Sicher aber ist eines: Es hat von Seiten der europäischen Besatzer (und mit Ruhm bekleckert haben sich alle nicht!) viele Gräuel an indigenen gegeben! Hoffen wir, dass auch einige gute Dinge geschehen sind…….

Mit herzlichen Grüßen,

Sabine Küster-Reeck

Ergänzen könnte man den schönen Artikel noch um zwei Informationen, die bis heute Bedeutung haben:

1. Das Tsingtao-Bier, das seinen Ursprung in der deutschen Kolonialzeit hat und heute unter den TopTen der meist verkauften Biere der Welt ist.

2. Die Stadt wurde – wie erwähnt – später umbenannt in Qinqdao. Und in der Bucht fanden bei den Olympischen Sommerspielen 2008 die Segelwettbewerbe statt, bei denen Deutschland leider nicht so gut abschloss.

Lieber Herr Schmitz,

danke für die Tipps. Die Geschichte um das Bier habe ich allerdings im Originalartikel beschrieben. Anbei der Link.

Mein Artikel wurde hier ohne mein Wissen deutlich gekürzt.

Viele Grüße ,

Sabine Küster-Reeck

Lieber Herr Merk,

es gibt noch zahlreiche Nachkommen der Tsingtau-Deutschen, so wie ich einer mit 81 Jahren bin und mich seit Jahrzehnten sehr intensiv mit der Geschichte der Deutschen in China beschäftige. Nicht nur, weil ich selbst in Peking geboren wurde, sondern weil China nach dem Ersten Weltkrieg für viele Deutsche das "gelobte Land" war und man dem Elend und dem Hunger in Deutschland ausweichen konnte. Man kam jedoch dort wegen der anhaltenden Unruhen vom Regen in die Traufe. Anders als die Engländer usw. haben die Deutschen in China kein so ausgeprägtes abweisendes Verhalten gegenüber den Chinesen damals gezeigt. Vieles wird heute dem Zeitgeist unterworfen. Wenn alles so schlecht gewesen wäre, dann verwundert es mich, daß die chinesische Stadtregierung von Tsingtau z.B. sehr freundschaftliche Beziehungen zu vielen deutschen Organisationen pflegt und die deutschen Errungenschaften in Tsingtau sehr hoch hält und pflegt. Wir alten Chinadeutschen sind in China sehr angesehen.

Danke, liebe Sabine Küster-Reeck, für den Text zu dieser wunderbaren Geschichtsstunde.

Wer hat denn noch Großväter und -mütter, die die Namen Tsingtau usw. vielleicht kennen? Natürlich macht man sich als Nachgeborener heute Gedanken, wenn man durch die Kongo-, Kamerun- und die Togostraße geht. Dabei klang die Petersstraße immer so schön unschuldig deutsch mitten im Viertel. Aber das ist eine andere Geschichte, die von den "bekehrten" Deutschen zeugt, nicht wahr?.