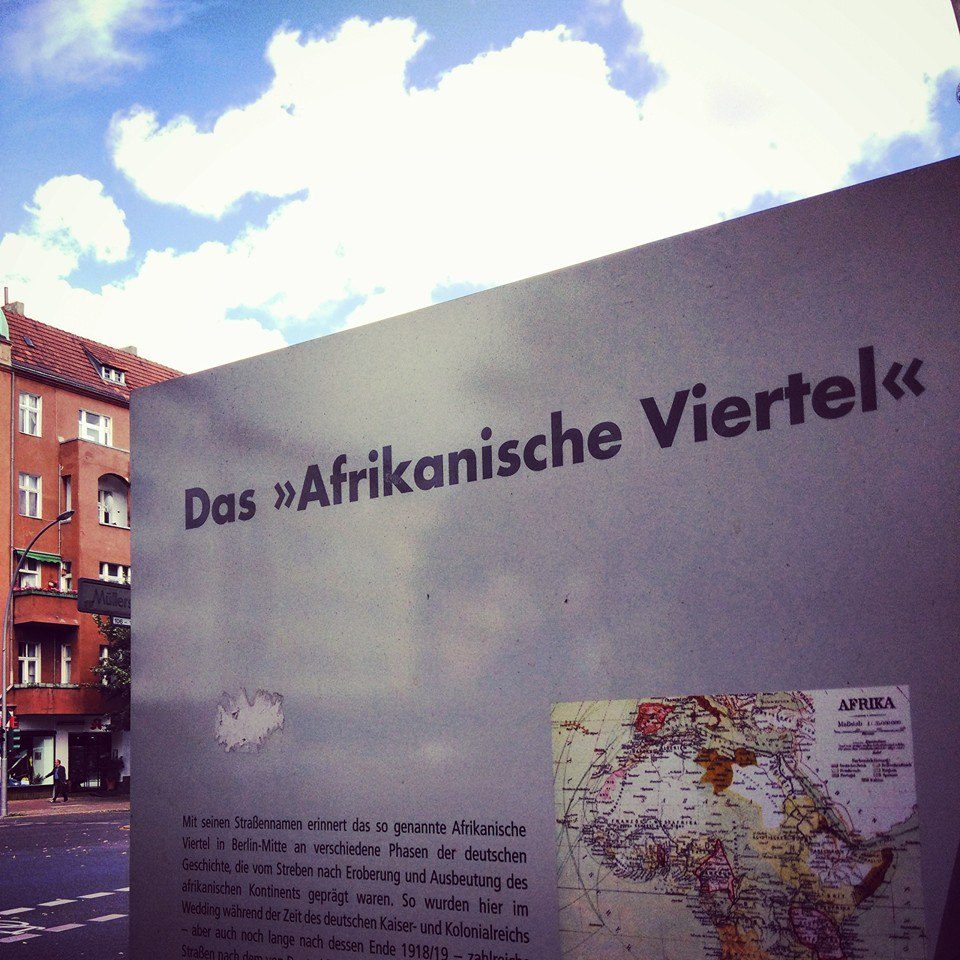

Im grünen Norden des Wedding:

Afrikanisches Viertel – Ungewöhnliche Straßennamen

Wie in keinem anderen Teil von Berlin-Wedding spiegeln sich in diesem grünen Viertel Weltanschauungen und politische Einflüsse in den Straßennamen und in der Architektur der Gebäude. Togostraße, Kameruner Straße, Swakopmunder Straße - im ansonsten unscheinbar wirkenden Wohngebiet östlich…