Café des Schicksals steht in geschwungenen Buchstaben an einem Neubau in der Gerichtstraße 68. Leider erinnert an den Hausnummern 65 – 69 nichts an das Schicksal der vormaligen Gebäude, die erst 2016 abgerissen wurden. An dieser Stelle stand einst das Volksbad Wedding – ein Gebäude, auf das der Bezirk vor Jahrzehnten sehr stolz war. Und das kurioserweise mehrmals schloss.

Nicht genau sagen lässt sich, wann das Stadtbad Wedding endete. Die genaue Antwort lautet: Es kommt darauf an. Wegen technischer Mängel endete der Badebetrieb 1999. Doch zu diesem Zeitpunkt gab es noch ein wenig Hoffnung, dass das Ende nur eine Pause sein werde. Im Dezember 2001 beschloss dann der Senat, das Stadtbad zu schließen. Ein trauriger Jahrestag – in diesem Jahr begeht der Wedding also “20 Jahre Sparopfer Stadtbad”. Wirklich leergeräumt von den Berliner Bädebetrieben wurde die Anlage 2002.

Aber es kam ein zweites Leben in die Bude. Unter dem Label Stattbad (tt statt dt) zog in das Gebäude ein Ort für Kultur ein. Typische Art-Inszenierungen dieser Epoche: “Dauergeil im Haifischbecken” (2009). Aber auch Klassikkonzerte waren zu hören, wie das Foto unten zeigt. Sehenswert sind die Straßenansichten, die Google-Streetview noch heute dokumentiert: Zu erkennen ist die großflächige Tape-Art auf der Fassade des Hauses, ein aus buntem Klebeband gemaltes Bild. Doch dieses zweite Leben endete 2016, als der Besitzer Arne Piepgras die Abrissbagger schickte und an der Stelle eine Anlage mit Appartements baute.

So war der Betrieb als Bad

Die Weddingchronik notiert eine weitere Schließung – das wäre Nummer drei in der Reihe der Schließungen. Der Zweite Weltkrieg hatte nämlich das Bad schwer beschädigt. Aber es folgte die Wiedereröffnung. Von 1951 bis 1954 wurde das Volksbad für 840.000 DM instandgesetzt. Die Tribüne fasste 600 Zuschauer. Wichtig, wenn in der Gerichtstraße etwa die Berliner Hallenmeisterschaften im Schwimmen ausgetragen wurden. Der vordere Teil des Ensembles wurde in den 1960er Jahren durch einen Neubau ersetzt, an den sich Weddinger, die länger als fünf Jahre im Stadtteil wohnen, noch erinnern.

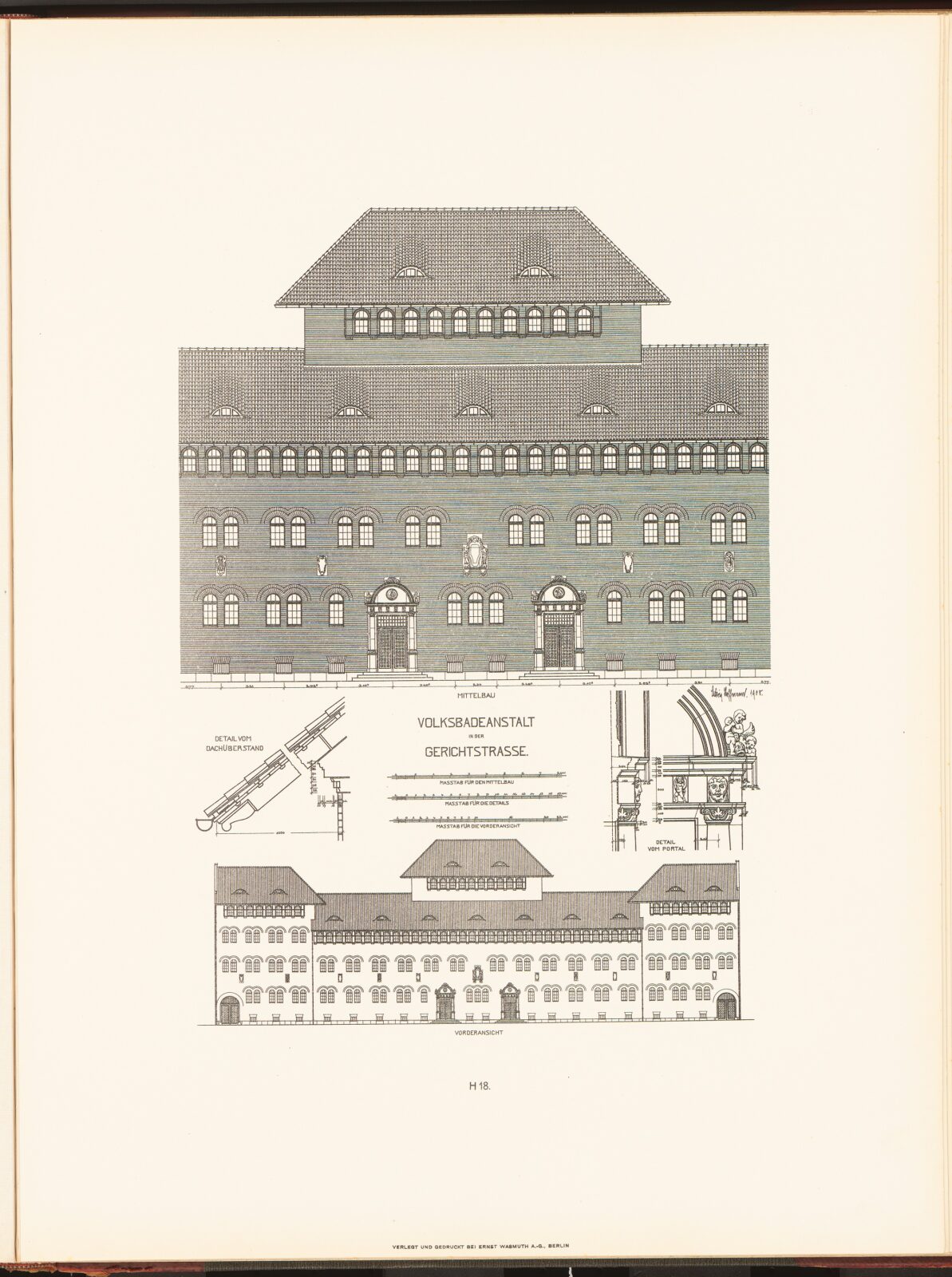

Aber halt, Neubau heißt ja, es gab zuvor einen Altbau. Den plante Architekt Ludwig Hofmann, der in Berlin als Stadtbaudirektor bekannt ist. Im Wedding baute er das Virchow-Klinikum am Augustenburger Platz und mehrere Gemeindeschulen wie die heutige Rudolf-Wissell-Grundschule, das Lessing-Gymnasium und die Brüder-Grimm-Grundschule. Die Eröffnung des Volksbades mit 78 Meter langer Straßenfront war im Juli 1908. Es war die sechste Volksbadeanstalt Berlins. Die Gerichtstraße gewann gegen die möglichen Standorte Wiesenstraße 49–54 und Pankstraße 7–12.

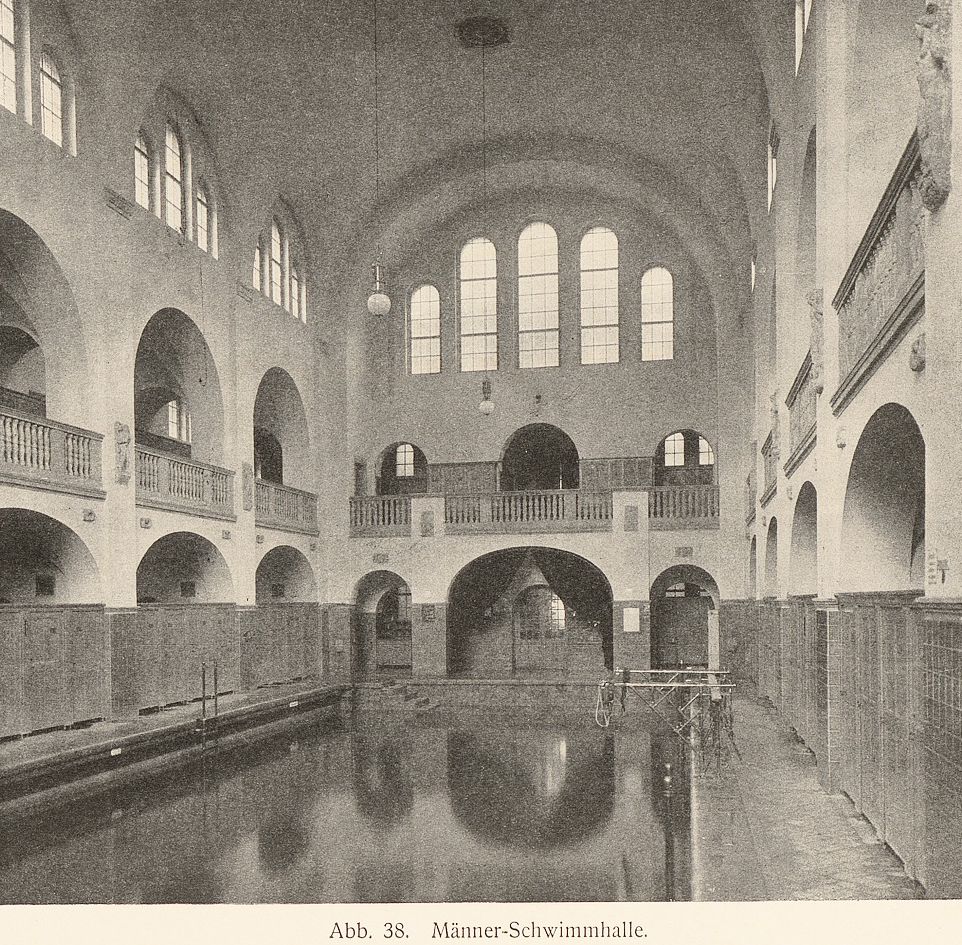

In einem Verwaltungsbericht aus den 1920er Jahren steht, dass der Bezirk das Stadtbad am 1. Oktober 1921 vom Land Berlin übernahm. Ebenfalls ein Jubiläum, mit 100 Jahren sogar ein rundes. „Es besitzt 2 Schwimmhallen von je 25 bzw. 20 m Länge und 9 m Breite‟, beschreibt der Bericht die Ausstattung. 420 Kubikmeter Wasser fasste das eine Bassin, das andere 320 Kubikmeter. „Außerdem sind 77 Wannen- und 86 Brausebäder vorhanden‟. Ein Stadtbad war in der damaligen Zeit auch eine Art ausgelagertes Badezimmer. Beziehungsweise, das Volksbad in der Gerichtstraße wurde zum Ersatz für das Freibad im Nordhafen, das 1908 schloss.

1923 erhielt das Stadtbad eine Chlorierungs – und Filtrierungsanlage, „eine Verbesserung, die auch mit einer Verbilligung des Betriebes verbunden ist.‟ Stolz vermerkt der oben erwähnte Verwaltungsbericht, dass nach der Inflation „mit der Stabilisierung des Geldes‟, die Besucherzahlen das Niveau vor dem Ersten Weltkrieg wieder erreichten. 41.415 Besucher wurden 1924 registriert. Ebenfalls mit Stolz erwähnt wird, dass „im Stadtbad Schwimmwettkämpfe, selbst internationalen Charakters, stattgefunden‟ haben. Der „Friedenswert‟ des Gebäudes mit 2.700 Quadratmeter Grundfläche wurde mit 1,6 Millionen Mark beziffert. Damit war es für den Bezirk Wedding die wertvollste Immobilie.

Trivia: Immer wieder erwähnt und gern auch an dieser Stelle: Der Film “Die Halbstarken” mit Horst Buchholz wurde im Stadtbad gedreht. Der Drehort wurde von der Havel an den Beckenrand verlegt, weil die Eröffnungszene für das Jahr 1956 als zu wild galt. Und die Schauspieler mussten dann doch bitteschön Badehosen tragen.

Ebenfalls interessant: In den 1950er Jahren gehörte das Volksbad zum Gesundheitsamt. Das erwähnte es in Aufbauplänen in einem Atemzug mit der Wiedererrichtung des Virchowklinikums. 1953 wurde der “Wert” der „große Schwimmhalle‟ im Wedding mit 350.000 DM beziffert.

[osm_map_v3 attribution=“WARNING: Display attribution is not enabled. It may violate the license of data and map and have legal consequences!” map_center=“52.5428,13.3739” zoom=“16.0” width=“95%” height=“450” post_markers=“1” ]