Trotz Begabung ein steiniger Weg! Das Bild “Der rote Kimono” ist zwar nicht als Selbstportrait ausgewiesen, zeigt aber trotzdem unsere Hauptprotagonistin als sinnliche Frau mit roten Lippen, schwarzen Haaren und einem fordernden Blick. Es soll an Hilde B. Rubinstein erinnert werden, denn die 1904 geborene Tochter von Jacques (Isaak) Rubinstein und Paula, geb. Silberstein, hatte bewegte Jahre im Wedding. Folgen Sie mir auf den Spuren einer beachteten Künstlerin und geschätzten Autorin in ihren Mittzwanziger Jahren.

BAUHAUS…oder doch lieber nicht? „Übrigens bin ich Jüdin.“

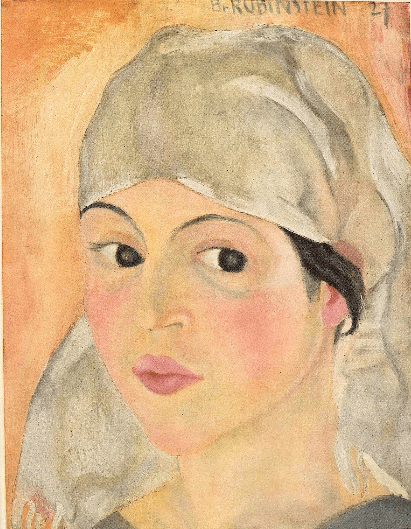

Mit diesem Satz beendete Hilde B. Rubinstein (seinerzeit Brunhilde Rubinstein, wie auf dem Selbstportrait mit weißem Kopftuch) ihren handgeschriebenen Lebenslauf vom 11. Oktober 1922 für die Aufnahme am Weimarer Bauhaus. Das zweiseitige Dokument ist die einzige schriftliche Überlieferung zu ihrer Herkunft, der Kindheit, Jugend und dem beruflichen Weg als Künstlerin. „Schon als kleines Kind malte und zeichnete ich am liebsten“, so Rubinstein. Nach dem Schulabschluss besuchte sie an der Kölner Werkschule verschiedene Kurse, ging im Oktober 1922 an die Düsseldorfer Kunstakademie und wollte von dort so schnell wie möglich ans Bauhaus nach Weimar wechseln. Von den Bauhaus-Lehrern erhoffte sie sich in erster Linie das freie Zeichnen und Malen sowie eine handwerkliche Unterrichtung in den Bereichen Töpfern und Weben.

Eine echte Künstlernatur war die junge Rubinstein, denn bereits nach wenigen Monaten – am 23. Februar 1923 – schickte sie ihre schriftliche Abmeldung ans Bauhaus. In den erhaltenen Unterlagen heißt es: „Frl. Rubinstein trat aus dem Bauhaus aus (bzw. Vorkurs), weil sie glaubte, dass ihre im Vorkurs gearbeiteten Sachen nicht genügen würden“. Sie ließ sich von ihrer Entscheidung nicht abbringen. Auch ohne Bauhaus-Abschluss ging sie in der Mitte der 1920er Jahre nach Paris und tauchte in das Künstlermilieu der Seine-Metropole ein, so die biographischen Notizen von Anne Stürzer (Dramatikerinnen und Zeitstücke, 1993).

Die in dieser Zeit entstandenen Werke blieben dem jüdischen Journalisten Hans Rosenkranz in lebhafter Erinnerung. „Vor Jahren sah ich in einem kleinen Atelier an der Pforte Maillot in Paris zum ersten Mal ihre Bilder und seitdem schaue ich in größeren und kleineren Abständen dem Wachsen ihres Werkes zu mit jener Ergriffenheit, die man immer empfindet, wenn man vor dem Wunder der vollendeten Gestaltung steht“, so Rosenkranz. Am Ende der 1920er Jahre heiratet sie Otto Weinreich, zieht von Köln nach Berlin, tritt in die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) ein und ist schwanger mit einem Mädchen, das 1930 in Berlin das Licht der Welt erblicken sollte.

Griff nach dem Leben: Als Künstlerin und junge Mutter in der Müllerstraße ankommen

Eine der wichtigsten Stationen für die junge Künstlerin Rubinstein war die Zeit im Wedding. Von ihrer Ankunft berichtete Hans Rosenkranz für die Jüdische Rundschau am 1. April 1931. Demnach lebte sie erst seit kurzem „oben am Wedding“. Die Frage lautet: Wo wohnte Hilde B. Rubinstein im Wedding?

Im Jüdischen Adressbuch für Groß-Berlin 1931/1932 taucht sie nicht auf. Im Berliner Telefonbuch von 1932 ist ihr Ehemann Otto Weinreich verzeichnet: N65, Müllerstraße 98g – somit tatsächlich eine Adresse „oben am Wedding“, wie es der Journalist Rosenkranz beschrieb. Auch der erhaltene Briefwechsel von 1932 mit dem Theaterkritiker Herbert Ihering bestätigt diese Adresse.

Somit wohnte Hilde B. Rubinstein in einer Wohnung der vollkommen neu errichteten und nach modernen Leitmotiven geplanten Wohnsiedlung “Friedrich Ebert” des Afrikanischen Viertels. Die Benennung nach dem im Jahr 1925 verstorbenen SPD-Politiker und ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik war ein Bekenntnis zur Arbeiterbewegung. Die Architektur sollte mit Flachdächern, kubischen Bauformen und einer sachlichen Formensprache den Bewohnern Licht, Luft und Sonne garantieren. Fußläufig war der von 1926 bis 1929 gestaltete Volkspark Rehberge zu erreichen.

Hilde B. Rubinstein – die van Gogh Palästinas?

Interessant schätzt Rosenkranz das Potenzial der jungen Künstlerin ein: „Noch findet sich in ihren Stoffen nichts von jüdischem Gehalt“, so Rosenkranz. Abschließend meint er jedoch: „Ich wünschte, daß es bald Hilde B. Rubinstein vergönnt sei, Palästina zu sehen, und ich weiß, daß in ihren Bildern das Land unseres Volkes leben würde wie Südfrankreich in dem Werk van Goghs“. Ein durchaus hoher Anspruch an die damals 27-jährige Künstlerin.

Ein halbes Jahr später in der Jüdischen Rundschau vom 13. Oktober 1931 wurde Hilde B. Rubinstein abermals erwähnt. Diesmal berichtet Will Pleß über jüdische Künstler bei den großen Berliner Kunstausstellungen. Einführend kritisiert Pleß: „Auf allen großen Herbstausstellungen sieht man in der Hauptsache Landschaften und Porträts, unter letzteren viele jüdische Bildnisse, von jüdischen Künstlern geschaffen, die im übrigen mit jüdischen Motiven wenig hervortreten“.

„Die Deutsche Kunstausstellung bringt im Rahmen ihrer Herbstausstellung eine kleine Sonderkollektion von Hilde B. Rubinstein, deren Aquarelle und Oelbilder aus Paris (…) bei aller Sparsamkeit in der Farbe, plastisch und nuancenreich sind“, so Pleß. Und weiter berichtet der Journalist: „Die Große Berliner Kunstausstellung enthält einige reizvolle Aquarelle der gleichen Künstlerin, die eine gewisse, von Paris her beeinflußte Originalität zeigen“. Bekannt ist, dass die Arbeiten im Rahmen der Zweiten Abteilung vom 6. September bis Ende Oktober 1931 gezeigt wurden. Somit war die Künstlerin im Herbst 1931 mit mehreren Werken im Berliner Kunstbetrieb präsent.

Vom Atelier und den Kunstsalons auf die Bühne

Während 1931 für Hilde B. Rubinstein im Zeichen der Kunst stand, ging 1932 der Vorhang für ihr Talent als Autorin hoch. Dafür hatte sie lange kämpfen müssen. Bereits Ende 1931 soll die Urführung ihres Werkes „Winterkrieg“ im „Studio des Staatstheaters“ festgestanden haben, so ein Briefwechsel zwischen ihr und dem Intendanten des Staatlichen Schauspielhauses Berlin, Ernst Legal, vom 30. Dezember 1931. Daraus wurde jedoch nichts. Es öffnete sich eine neue Tür! Der renommierte Theaterkritiker Herbert Ihering interessierte sich für ihre Werke. An ihn schrieb Hilde B. Rubinstein am 11. Mai 1932 folgende Zeilen: „Verzeihen Sie bitte meine Zweifel, aber es haben mir schon viele Persönlichkeiten feste Versprechungen in Bezug auf meine Arbeiten gemacht, ohne sie zu halten“.

Die zweite Jahreshälfte dürfte für Hilde B. Rubinstein dann besonders spannend gewesen sein. Ein großer Wunsch ging endlich in Erfüllung! An der Jungen Volksbühne begannen die Proben für die Uraufführung des Ehe-Dramas „Eigener Herd ist Goldes wert? oder Nora 1932“ (Ursprünglich: Es war einmal ein treuer Husar, 1930⁄31). Dafür nimmt sie das Pseudonym Hilde B. Winrich an, wie sie es Ihering in einem Brief vom 23. November 1932 berichtet. Sie meint über die Dialoge des Stückes: „Die Arbeit ist im Gegenteil jetzt in politischer Hinsicht viel reifer geworden“. Über die Aufführung im Berliner Lustspielhaus berichtete Ihering in seiner Theaterkritik vom 28. Dezember 1932 im Berliner Börsen-Courier: „Begabung hat sie, starke, dichterische und phantasievolle Bühnenbegabungen, aber keine politische“. Eine weitere Besprechung erschien im Feuilleton der Roten Fahne am 29. Dezember 1932 – dem Zentralorgan der kommunistischen Partei Deutschlands. Die Aufführung wurde als eher wenig gelungen beschrieben. Das Publikum soll gelacht haben. Das Thema konnte in seiner künstlerischen Umsetzung wenig überzeugen, aber die Autorin habe „eine starke Begabung“. Rubinstein lässt ihre Hauptprotagonistin an einer Stelle kritisch sagen: „Eigener Herd ist Goldes wert? Hab ich noch nicht gemerkt, daß meiner Gold wert ist…“. Es war eine Kritik an den starren Rollenbildern und die Skizzierung eines neues Frauentyps, so Stürzer.

„Eigner Herd ist Goldes wert“: Jüdische Redewendung

In der jüdischen Tagespresse findet sich kein Hinweis auf die Aufführung, wenngleich spannend zu verfolgen ist, dass das Bild/die Metapher „Eigener Herd ist Goldes wert“ sich durchaus über Jahrzehnte als Sprichwort und Thema innerhalb der jüdischen Glaubensgemeinschaft nachweisen lässt. So war der eigene Herd sowohl Bild für die Gründung eines eigenen festen Haushalts, einer eigenen Familie als auch zentral für die praktische Zubereitung von Brot und Speisen. Die Bedeutung des eigenen Herds kommt u.a. in folgender Formulierung zum Ausdruck: „Lieber Gewärmtes am eigenen Herd, Als Gebratenes an fremden Spießen“ (Der Israelit, 12. November 1894). In der Jüdischen Presse vom 20. Juni 1924 heißt es: „Eigener Herd ist Goldes wert: Dieses alte Sprichwort muss ein gesetzestreuer Jude geprägt haben“, denn weiter führt der Autor als Erklärung aus: „Mit wie vielen Entbehrungen ist das Reisen eines rituell lebenden Juden verbunden“.

Hilde B. Rubinstein: Eine junge Frau zwischen den Welten

Die Künstlerin Hilde B. Rubinstein und zugleich Autorin Hilde B. Winrich entstammte einer Generation, die bereits den Ersten Weltkrieg als 10-Jährige wahrnahm, im Umbruch der 1920er zur Frau und eigenständigen Persönlichkeit heranwuchs und ein selbstbestimmtes Leben im Wedding als Mutter und Künstlerin führte. In dieser Zeit wollte sie, dass ihre schriftstellerischen Werke auf den Bühnen Berlins gespielt werden. Ein mutiges Ansinnen der jungen Frauen. Es gelang ihr.

1933 wurde sie wegen ihrer KPD-Mitgliedschaft verhaftet. Es begann eine abenteuerliche Odyssee, an deren Ende sie eine neue Heimat in Stockholm fand. So wurde sie nicht Opfer des Holocausts. Aus den Jahren 1933–1938 haben sich Briefe aus dem jüdischen Umfeld erhalten: von Julius Bab vom Kulturbund Deutscher Juden, vom Schauspieler Paul Hermann Bildt und seiner Frau, der Jüdin Charlotte Friedländer, von Kurt Bauchwitz, sowie von Thomas Mann von der American Guild for German Cultural Freedom – einer 1935 in New York von Hubertus Prinz zu Löwenstein mit dem Ziel gegründeten Organisation, geflüchteten Künstlern eine Perspektive zu geben. Ihre Mutter, Paula Rubinstein, wurde Opfer der NS-Herrschaft. Sie wurde am 22. Oktober 1941 von Köln ins besetzte Polen bzw. dem Ghetto Litzmannstadt deportiert. In der “Zentralen Datenbank der Namen der Holocaustopfer” (Yad Vashem) ist als letzter Aufenthaltsort von Paula Rubinstein das Vernichtungslager Chełmno genannt – ermordet am 5. Mai 1942. Ihr jüngerer Bruder Fritz, Jahrgang 1905, wurde am 30. Dezember 1938 im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert, war vom 21. Januar 1939 bis 25. März 1942 im KZ Ravensbrück und wurde anschließend im Tötungslager Bernburg a. d. Saale Opfer des Holocausts, so die Unterlagen im Bundesarchiv. In Köln erinnern in der Steinkopfstraße 62 zwei Stolpersteine an Mutter und Sohn.

Mit diesem biographischen Kurzportrait soll an die Jahre des Umbruchs erinnert werden und dass es die Biographien der Brüche sind, die unser Interesse erregen. Sie zeigen uns den Menschen und das vielfältige Leben, dass nur in wenigen Momenten tatsächlich in unseren eigenen Händen liegt. Heute könnte eine Straße im Wedding nach Hilde B. Rubinstein benannt werden. Derzeit zeigt die Ausstellung “Nach Norden” im Haus Opherdicke in Holzwickede Kunstwerke von Hilde B. Rubinstein.

Zum Autor: Carsten Schmidt (Dr. phil.), promovierte am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Sein Interessensschwerpunkt für Stadtgeschichte verfolgt einen interdisziplinären Ansatz zwischen Gesellschaft- und Architekturgeschichte. Er ist Autor des Buchs: Manhattan Modern, Architektur als Gesellschaftsauftrag und Aushandlungsprozess, 1929–1969, und freut sich über Anregungen und Kritik.

Sehr interessante Beiträge. Ich bin auf der Suche nach Texten über Juden im Wedding für die Veranstaltung: “Gedenken an die Pogromnacht” in der Ev. Kornelius Gemeinde im Wedding am 09. November 2020. Könnten Sie sich vorstellen Ihre Texte ( die im Weddingweiser veröffentlicht wurden) zu lesen? Ich würde mich sehr über einen Kontakt freuen: Ev. Kornelius Gemeinde, Andrea Delitz – Gemeindearbeit.

Viele Grüße Andrea Delitz

Interessanter Beirag. Gerne hätte ich gewusst, wie es weiterging im Leben und Schaffen von Frau Rubinstein. Natürlich kann ich zu Wikipedia gehen. Aber sicher gibt es da aussagekräftigere Quellen. Ein kleiner Link wäre hilfreich.

Vielen Dank für Dein Interesse! Leider muss ich für die Jahre nach 1933 auf von mir nicht geprüfte Angaben verweisen. Hilde B. Rubinstein soll in Berlin eine 1,5‑jährige Haft abgesessen haben, anschließend die Flucht nach Stockholm mit ihrer Tochter Anna-Barbara. Sie soll 1936 ihren Bruder Fritz in der Sowjetunion/Moskau besucht haben und abermals verhaftet worden sein. Anschließend erneut die Flucht nach Stockholm. In den von mir eingesehenen Archivunterlagen habe ich eine Adresse in Stockholm gefunden und die Angabe, das ihre Tochter in Stockholm als Bühnenbildnerin arbeitet. Im Jahr 1958 dann die Uraufführung von “Der große Coup” in Halle (Briefwechsel mit Herbert Ihering vom 14. März 1958). Bislang ist aus den späteren Jahren hauptsächlich ihr Werk als Autorin/Schriftstellerin bekannt. Gestorben ist Hilde B. Rubinstein 1997.

Heute am 4.12. fand in Hannover eine sehr bewegende Matinee über Hilde Rubinstein statt. Es wurden Ausschnitte aus einem zweistündigen Interviewfilm aus dem Jahr 1980 von Fritz Kelm und Martin Körber gezeigt. Ich verlinke einmal zu der Veranstaltung:

https://bildungsverein.de/vortrage/hilde-rubinstein/