Die geplanten Sparmaßnahmen des Berliner Senats treffen eine Stadt, deren Herz seit jeher für Kunst und Kultur schlägt. Berlin ist nicht nur ein Magnet für Kreative aus der ganzen Welt, sondern auch ein unverzichtbarer Motor für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Innovation und letztendlich auch wirtschaftlichen Erfolg. Doch was bedeuten die Einschnitte bei Kunst und Kultur tatsächlich? Ein Blick aus mehreren Perspektiven.

1. Die Politik: "Kultur ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit"

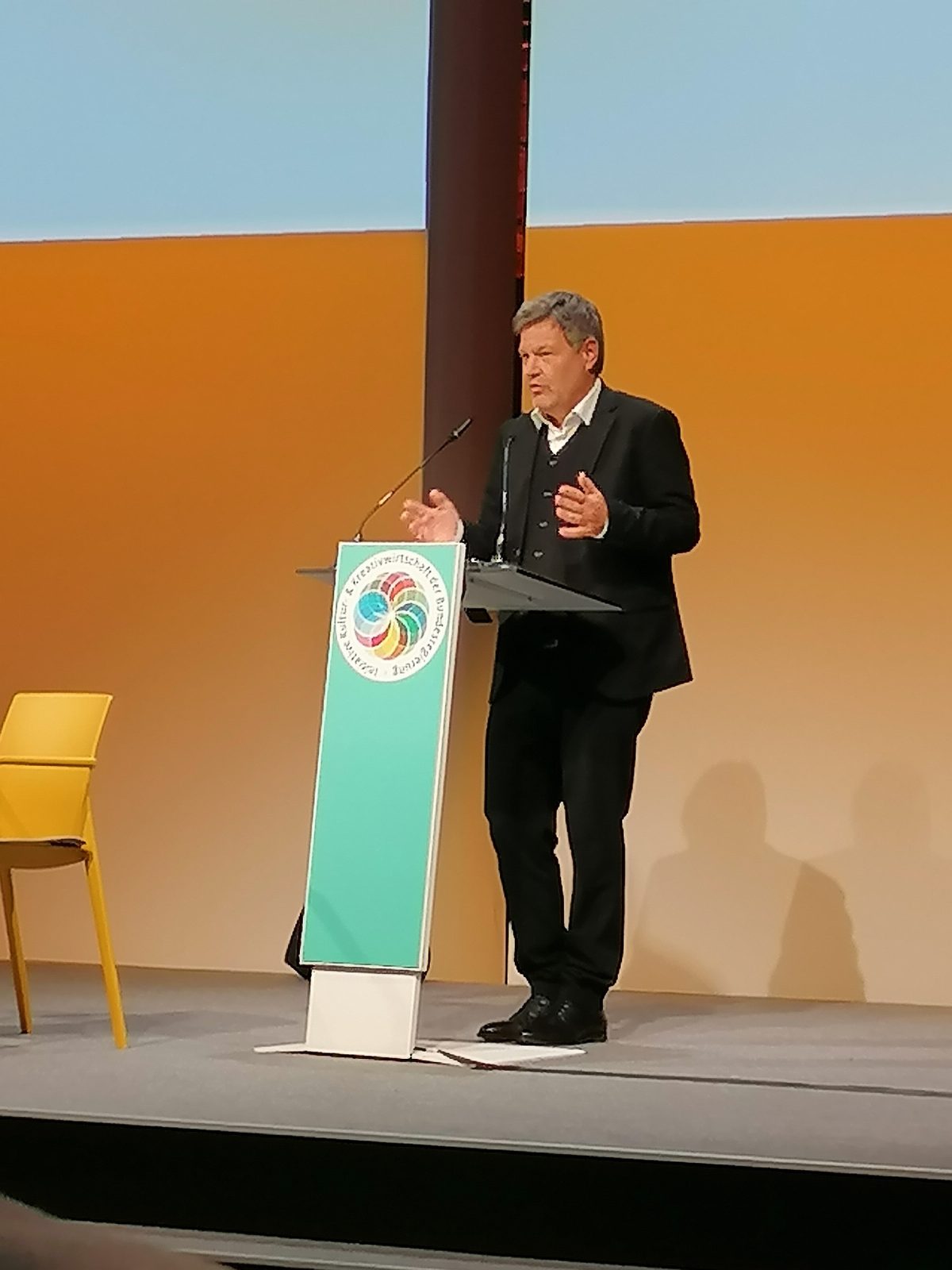

Das Forum der Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft im Kongresscenter Westhafen Ende November. What’s next? ist das berechtigte Thema der Veranstaltung. Zu Beginn sind die Stuhlreihen noch sehr leer, man stellt sich beinahe die Frage, ob die geladenen Kultur- und Kreativschaffenden derzeit eher damit beschäftigt sind, ums Überleben zu kämpfen, als sich mit den Impulsen der Politiker*innen zu befassen.

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft weit mehr sei als nur ein wirtschaftlicher Faktor. "Kultur ist ein Imperativ der Gesellschaft – ein Ort, an dem mehr entsteht, als wir uns vorstellen können."

Auch die Bundesministerin für Kultur und Medien Claudia Roth warnt: "In diesen dunklen Zeiten mit Kriegen, Populismus und Fake News brauchen wir Kultur mehr denn je – sie ist kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leisten kann." Sie sieht die Kürzungen als Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit auch für die Demokratie.

Laut Michael Biel, Staatssekretär bei der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, ist sie die bedeutendste Branche der Stadt und hat eine Strahlkraft über Berlin hinaus.

In einem Expertenpanel wird gemutmaßt, ob vielleicht die Künstler*innen selbst schuld an ihrer Lage sind, “weil ihnen der unternehmerische Geist fehlt” und gefordert, “endlich mal von der Subventionsmentalität wegzukommen.” Aber wie sieht die Realität hinter solchen Worten aus?

2. Die Institutionen: Minimale Mittel - Maximaler Einsatz. Divers unter Druck.

Szenenwechsel. Das SAVVY Contemporary im Berliner Wedding. Gerade werden hier die letzten Vorbereitungen für die kommende Ausstellung HISTORICAL CHILDREN: WIEGENLIEDER ÜBER WUNDEN UND WUNDER von Co-Kuratorin Hajra Haider Karrar und dem Team getroffen. Dass die Ausstellungseröffnung trotz der frischen Sparmaßnahmen-Wunden nur um einen Tag verschoben werden musste, grenzt tatsächlich an ein Wunder.

Ein Parade-Beispiel für so einen Kulturort mit Strahlkraft. “Kaum ein anderer Ort ist lokal so gut vernetzt, bietet so viele nachbarschaftliche Aktivitäten und zeigt gleichzeitig so viel Kunst auf Weltklasse–Niveau”, verdeutlicht Anna Jäger, Pressesprecherin des SAVVY. Kein Wunder, denn Diversität finden sich hier gleichermaßen im Programm wie im Team.

Alle Ausstellungen und Aktivitäten, die hier entstehen, machen Diversität und globale Perspektiven sichtbar. Das SAVVY ist die Heimat eben jener lebendigen und progressiven Szene, die Investoren, Touristen und internationales Publikum anzieht. Für die ökonomische Zukunft der Stadt dürfte das nicht ganz ohne Belang sein. “Aus einem Euro machen wir 4 Euro”, weiß Jäger zu berichten. Von einseitig nehmender Subventionsmentalität kann hier also keine Rede sein. Wie viele andere Einrichtungen hängt das SAVVY aber von öffentlichen Fördermitteln ab, die meist nur die Inhalte und Programme ermöglichen. Miete, Personal oder Heizkosten werden so zum Beispiel nicht gedeckt.

“Wenn Orte wie dieser nicht einfach nur Programm-Reduzierungen ankündigen müssen, sondern in ihrer Existenz gefährdet sind, ist das eine fahrlässige Entscheidung der Politik." Manchen Einrichtungen drohen massive Einschnitte – anderen das Aus. Gerade an community- und netzwerkbasierten Einrichtungen, wie dem SAVVY oder dem Silent Green, entstünden dann irreparable Schäden, die über Jahrzehnte lang aufgebaute Verbindungen zunichtemachen und sich nicht so leicht wieder herstellen lassen. 15 Jahre alt wird das SAVVY nächstes Jahr. Hoffen wir, dass wir diesen Geburtstag alle erleben können.

3. Die kulturabhängigen Betriebe - Verzweigter Unternehmergeist mit unsichtbarer Wirtschaftskraft

Wir bleiben im Wedding und werfen einen Blick in die Uferhallen. Hier sind die ansässigen Kulturfirmen und Künstler*innen mit ihren Ateliers gleich doppelt bedroht. “Ich weiß nicht, was ich gerade noch hoffen darf”, berichtet Anna Kasten, die als eine der beiden Geschäftsführer*innen von Panthea Übertitel für Theatervorstellungen und Opern herstellt und etwa 30-40 Mitarbeiter*innen beschäftigt. “Letztes Jahr haben wir noch kurz aufgeatmet, als die Zusammenarbeit mit der Kulturraum gGmbH verkündet wurde. Wenn deren Mittel nun um die Hälfte gekürzt werden, kann uns niemand garantieren, dass über ihren Beitrag das gleiche Mietpreisniveau wie vor dem Verkauf des Geländes bestehen bleibt. Wir können diesen Standort nicht mehr halten, wenn gleichzeitig Aufträge von Theatern und Spielstätten ausbleiben.”

Steigende, unbezahlbare Mieten und Programmkürzungen gleichzeitig sorgen so dafür, dass die ohnehin existenzbedrohten Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Diese Betriebe sind nicht einfach nur Orte, die sich an Subventionen bereichern und die Hand aufhalten. Panthea ist europaweit tätig und sorgt für Inklusion, Barrierefreiheit und - ja tatsächlich - auch wieder Steuerzahlungen und Lohnnebenkosten, die an den deutschen Staat zurückfließen.

Ist es da nicht etwas zu kurz gefasst, die Polemik der “Verkäuferin im Supermarkt” aus der übermüdeten Rhetorik-Kiste zu holen, die nicht daran interessiert sei, vergünstigte Operntickets steuerlich mitzutragen”, wie CDU-Bürgermeister Kai Wegner im Tagesspiegel behauptet.

“Mit wie vielen Verkäuferinnen hat er persönlich gesprochen und wie interessiert sind eigentlich andere Steuerzahler daran, den Ausbau der A 100 mitzufinanzieren, den eigentlich niemand will? Und wie viele Leute sind eigentlich gegen eine Erhöhung der Anwohner-Parkgebühren?!”, wundert sich Anna Kasten weiter. “Ich verstehe nicht, mit welchen Maßstäben über die Einsparungen entschieden wird.”

Wer glaubt, dass der Staat Geld einsparen kann, indem er Kürzungen im Kulturbereich vornimmt, kennt sich mit Theaterwirtschaft nicht aus. “Das Theaterjahr hat Spielzeiten von September/Oktober bis Juni/Juli. Wenn also die bereits geschlossenen Verträge nicht erfüllt werden können, entstehen Regressforderungen, von denen man genau berechnen muss, ob sie die Einsparungen dann sogar übertreffen", macht Kasten bewusst. “Wir wünschen uns mehr Verständnis von Seiten der Politik, wo sind jetzt die Politiker*innen, die es ermöglicht haben, solche Strukturen mit aufzubauen?”

Foto: Yoel Diaz Vasquez

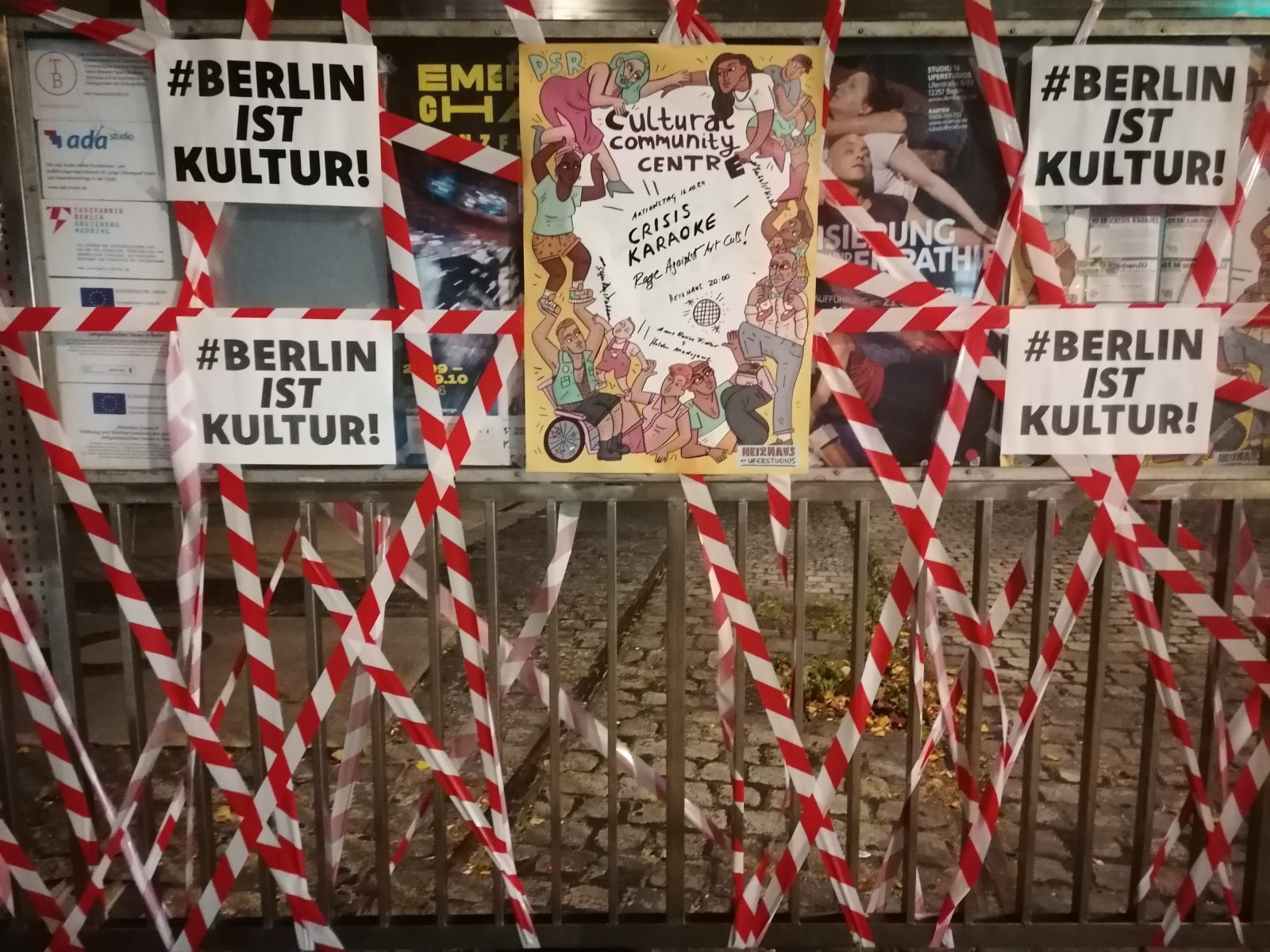

4. Die Künstler:innen: Existenziell bedroht

Für viele Künstler:innen in Berlin ist die Lage ohnehin prekär. Diese besagten Strukturen zu gefährden, kommt vielen Kunst- und Kulturschaffenden dieser Tage wie eine Beerdigung vor. Der Berufsverband bildender Künstler (BBK) hat als Protestaktion zum Trauermarsch durch das Regierungsviertel eingeladen, um gegen die geplanten Kürzungen zu demonstrieren.

Yoel Diaz Vasquez, freischaffender bildender Künstler aus Kuba, beschreibt die Lage folgendermaßen: "Tausende werden ihre bescheidene, wirtschaftliche Grundlage verlieren. Das ist der Anfang vom Ende für all jene Künstler*innen und alternativen Projekte, die keinen kommerziellen Charakter haben, aber Berlins Vielfalt und Identität prägen - und sichtbar machen. Kunst könnte so zum Privileg einiger weniger werden. Gegen diese Entwicklung brauchen wir Solidarität, Protest und alternative Lösungen, um die kulturelle Vielfalt der Stadt zu erhalten. Es ist so, wie es auf einem der Protestschilder steht: "Ohne uns gibt es nichts zu sehen!"

Foto: Yoel Diaz Vasquez

Bildung und Soziales: Sparen am falschen Ende

Wenn Strahlkraft und Wirtschaftsfaktor nicht als Existenzberechtigung dienen

Die geplanten Sparmaßnahmen des Berliner Senats treffen natürlich nicht nur die Kunst- und Kulturbereiche mit voller Wucht. Auch Bildungs- und soziale Einrichtungen sind massiv bedroht – Bereiche, deren Wert sich überhaupt nicht in Zahlen messen lässt. Der Versuch, die Existenzberechtigung solcher Institutionen primär über ihre wirtschaftliche Strahlkraft zu rechtfertigen, greift zu kurz.

Familienzentren, Träger der freien Jugendsozialarbeit und soziale Initiativen wie “WiB - Wir im Brunnenviertel e.V.” oder das Familienzentrum am Nauener Platz, schaffen keine direkten Renditen, sondern investieren in die Werte einer diversen, funktionierenden Gesellschaft: Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt und langfristige Stabilität. Ihre Bedeutung liegt nicht nur im „Return on Investment“, sondern in ihrer Fähigkeit, Menschen zu befähigen, Teilhabe zu ermöglichen und gesellschaftliche Herausforderungen kreativ zu bewältigen. Sparen an diesen Enden bedeutet, die Fundamente der Zukunft zu schwächen – mit langfristigen Kosten, die kein Haushalt ausgleichen kann.

Fazit: Die Wurzeln der Stadt schützen

Zurück zum Kongresszentrum Westhafen, wo Kunst und Kultur wenigstens zum richtigen Zeitpunkt noch eine Lobby haben. Staatssekretär Michael Biel zeigt sich bemüht, die Wogen zu glätten: "Wir werden uns die Auswirkungen der Sparmaßnahmen genau anschauen, denn wir wissen, dass die Lage vieler Institutionen und Künstler:innen bereits jetzt angespannt ist."

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist mehr als nur ein wirtschaftlicher Faktor. Sie ist ein Lebensnerv Berlins, der Menschen verbindet, Perspektiven eröffnet und Innovationen ermöglicht. Sparmaßnahmen, die diesen Bereich treffen, sind Sparmaßnahmen an der Zukunft einer Stadt, die für ihre Kreativität und Offenheit gefeiert wird. Diese Wurzeln dürfen nicht gekappt werden. Stattdessen braucht es eine Politik, die Raum für Wachstum lässt. Ohne willkürliche Kürzungen.

Fotos: wenn nicht anders angegeben, Rike Lange

Lesetipp:

Auch im Verkehrsbereich wird an der falschen Stelle gespart. Dies zeigt dieser Beitrag.

Interessantes Interview dazu: https://www.art-in-berlin.de/incbmeld.php?id=6807

Man kann zu dem Thema nur Richard von Weizsäcker zitieren:

„(. . .) Kultur kostet Geld. Sie kostet Geld vor allem auch deshalb, weil der Zugang zu ihr nicht in erster Linie durch einen privat gefüllten Geldbeutel bestimmt sein darf. Vor ein paar Jahren, eben hier in Berlin, habe ich bei einer Ansprache vor dem Deutschen Bühnenverein ausgeführt, dass Kultur nicht etwas sein darf, was die öffentlichen Hände nach Belieben betreiben oder auch lassen dürfen. Substanziell hat die Förderung von Kulturellem nicht weniger eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Haushalte zu sein als zum Beispiel der Straßenbau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzierung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist grotesk, dass wir Ausgaben im kulturellen Bereich zumeist „Subventionen“ nennen, während kein Mensch auf die Idee käme, die Ausgaben für ein Bahnhofsgebäude oder einen Spielplatz als Subventionen zu bezeichnen. Der Ausdruck lenkt uns in die falsche Richtung. Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.

Und Kultur hängt auch von Personen ab, die sie ins Werk setzen sollen. Es ist ein zentrales öffentliches Interesse, dass Leute, die das können und die schon in Berlin leben, die notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten behalten oder bekommen. Und darüber hinaus auch, dass in möglichst großer Dichte und Qualität solche Menschen für Berlin gewonnen werden, wenn sie bereit sind, sich zu engagieren, damit sie hier ihre Kreativität und ihre Kenntnisse wie ihre Weltläufigkeit in den Dienst der Kultur der Stadt und des ganzen Landes stellen.“

Richard von Weizsäcker, Bundespräsident 1984 – 1994

Sorry, ich habe echt ein Problem damit, wenn Kunst und Kultur so in einen sozialen Topf geworfen wird. Es sind eben NICHT alle Künstler arm. Genaus genauso wenigpwenig wie alle Mieter arme Menschen sind. Es gibt auch sehr reiche Künstler. Und gerade in den Uferhallen ist die Künstlerschaft sehr gemischt. Wie solidarisch ist man denn dann da unteeinander?

Was mir bei den Unferhallen auch sehr aufgestossen ist: Es gab durchaus eine Zeit als der damalige Investor mit den Künstlern zusammenarbeiten wollte und unterschiedliche Konzepte vorgeschlagen hat. Aber hier haben sich die sehr gut verdienenden Künstler auch auf keine Ideen eingelassen. Letztlich wollen sie auch nur für sich den besten Deal. Was ist denn mit den ganzen Professoren etc auf dem Gelände?

Daz kommtu kommt: der Addidas Fussballhub war ja auch ein Versuch der früheren Eigentümer etwas Einnahmen zu generieren und damit die Unterhaltung gegenzufinanzieren. Da kam dann aber plötzlich der Wedding auf das Gelände der Uferhallen, in Form von Kindern und Jugendlichrn aus der Umgebung. Man war hier aber überhaupt nicht bereit bereit, diese Menschen willkommen zu heissen und einen Platz mit diesen Kindern zu teilen. Das ist dann aber böser Kommerz, aber was einige der Künstler für einen komplett durchkommerzialisierten Markt produzieren ist KEIN Kommerz? Also bitte!

Das nehme ich den Uferhallenmenschen sehr übel und sehe nicht ein, wieso man irgendwelchen Professoren teure Riesen Ateliers finanzieren soll. Das können die alleine. Oder deren Galerien.

Man kann Kunstförderung auch als Wirtschaftsförderung verstehen. Finde ich richtig. Aber man muss keine sehr gut aufgestellten Unternehmen wirtschaftlich fördern.

Lieber stellt man Rahmenbedinbungen her. Gute Messen. Gute Musseen. Bildungsaufträge, Honorarverträge, Kunst am Bau etc.Und ja auch Atelierhäuser. Aber deren Förderung sollte Einkommensabhängig sein und Eigentum der Stadt und nicht angemietet. Und sie sollten sich öffen für ihre Nachbarschaft.

Nehmen wir einmal, um sich dem drögen Mikrokosmos Berlin zu entziehen, die deutsche Filmindustrie. Seit Jahrzehnten staatlich zwangsbeatmet mit dem Ergebnis, daß deren Machwerke schon seit Ewigkeiten nicht einmal mehr im "Rolling Stone" auch nur Erwähnung finden. Meine Meinung: Das Leben ist zu kurz, als daß man sich einen deutschen Film ansehen könnte. Steigerungsformen bieten lediglich Produktionen des ÖRR, wobei ich zugeben muß, seit mehr als zehn Jahren nicht mehr mitreden zu können. Hausverbot für ÖRR.