Im Februar 1935 war das Stadtbad Wedding in der Gerichtstraße ein viel beachteter Austragungsort des jüdischen Schwimmsports. Es fand das internationale Makkabi-Schwimmfest statt und es sei die erste „internationale jüdische Schwimmsportveranstaltung in Deutschland“, so eine Vorankündigung in der Jüdischen Rundschau am 22. Februar 1935. In der Tat traten erstklassige Makkabi-SportlerInnen aus Deutschland, Ungarn und der Tschechoslowakei gegeneinander an. Jedoch wird in der Berichterstattung über die Nachwuchsschwimmerin Gisela Schneider und die bereits erfolgreiche Lolo Baer die Zerrissenheit der Zeit zwischen Neuanfang, Hoffnung und Isolation deutlich. Kommen Sie einfach mit ins Stadtbad Wedding!

Stadtbad Wedding: Volksbadeanstalt, Wellness und Suchtberatung

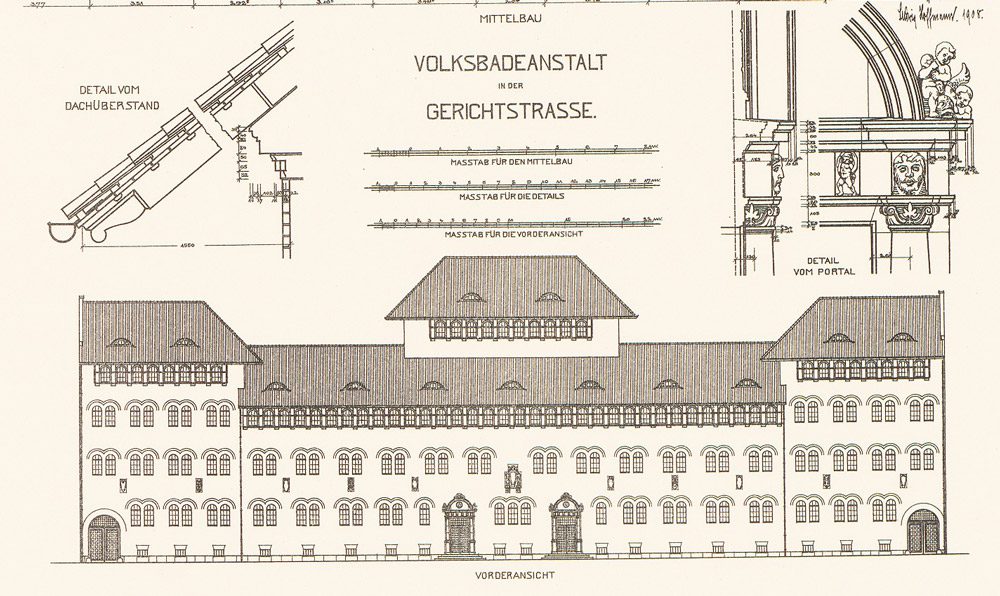

Die Volksbadeanstalt in der Gerichtstraße, der Austragungsort des internationalen jüdischen Makkabi-Schwimmwettkampfs von 1935, hat eine wechselvolle Geschichte. Ausgangspunkt bildete die Tatsache, dass den Bewohnern des Weddings um 1900 die städtische Flussbadeanstalt im Nordhafen wechselnd für beide Geschlechter zur Verfügung stand. Dieser Zustand bedurfte einer dringenden Veränderung. So kam es, dass 1900⁄01 erste Überlegungen gemacht wurden an der Gerichtstraße, auf dem Grundstück einer Baumschule, eine neue städtische Volksbadeanstalt zu errichten. Sie sollte die sechste ihrer Art für die Bewohner der wachsenden Millionenmetropole Berlin werden.

Seinerzeit ging es weniger um die sportliche Betätigung als vielmehr um die Körperpflege, denn viele Wohnungen in den schnell hochgezogenen Mietskasernen besaßen nur ein Waschbecken und hatten die Toilette auf halber Treppe. Acht Jahre später, am 15. Juli 1908, wurde die Volksbadeanstalt der Öffentlichkeit übergeben und die Flussbadeanstalt im Frühjahr 1909 abgerissen.

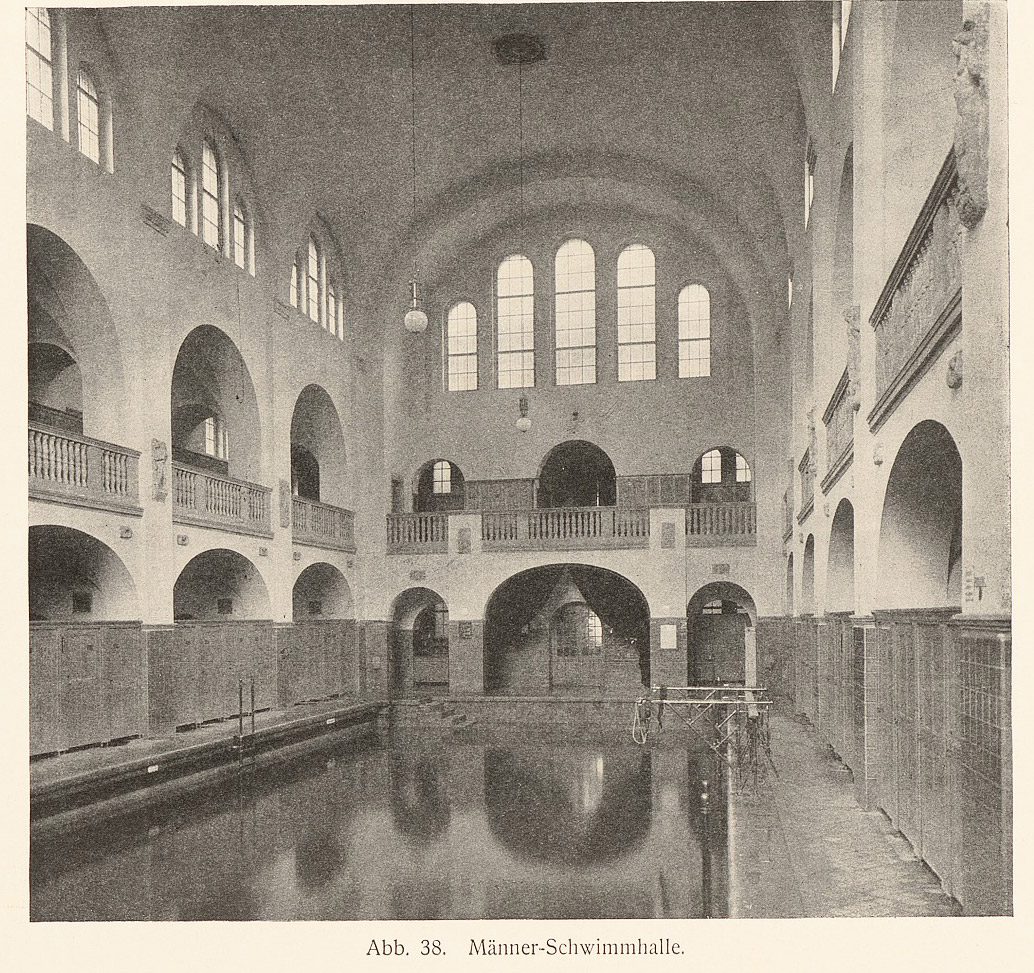

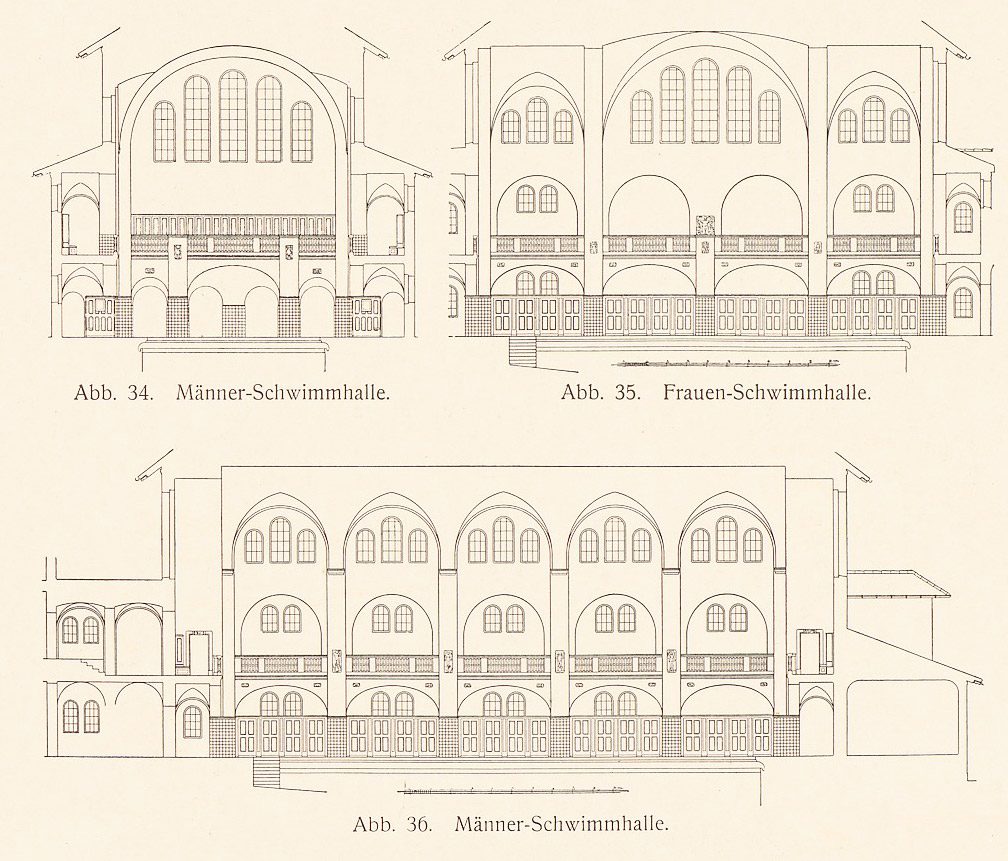

Der Neubau an der Gerichtstraße beeindruckte mit seiner 73 m langen Backsteinfassade und den zwei Schwimmbecken: eins für die Männer und eins für die Frauen. Nach den Plänen des renommierten Architekten Ludwig Hoffmann (Stadtbaurat von Berlin 1896–1924) entstand dieses imposante Bauwerk. Alles war nach Geschlechtern getrennt – so auch die Dusch- und Wannenbäder. Und die beiden separaten Schwimmbecken erstrahlten in grüngrauen Fliesen, um „eine meergrüne Farbe des Wassers (zu) erzielen“, so eine zeitgenössische Beschreibung in Neubauten der Stadt Berlin 1910. Die Kosten für die Errichtung wurden mit circa 1,6 Millionen Mark ausgewiesen. Es war 1908 die größte unter den Berliner Volksbadeanstalten.

Im Oktober 1921 wurde die Volksbadeanstalt in Stadtbad Wedding umbenannt. Dies geschah im Rahmen einer Zuständigkeitsänderung, denn ab dem 1. Oktober 1921 übernahm das Bezirksamt Wedding die Badeanstalt – die Deputation für Gesundheitswesen war nun für die Verwaltungsgeschäfte zuständig. Im Juni 1925 eröffnet eine neue Abteilung für medizinische Bäder. Im Angebot waren u.a. Kleiebad, Kohlensäurebad, Schwefelbad, Sauerstoffbad mit Massage u.v.a.m. Außerdem fanden im Stadtbad Schulschwimmfeste statt, es gab Beratung für Alkoholkranke und weitere Fürsorge-Angebote des Bezirks. Somit diente das Stadtbad in den 1920er Jahren nicht nur zur körperlichen Reinigung und sportlichen Ertüchtigung sondern war auch eine soziale Anlaufstelle für die Bewohner des Weddings.

Im Stadtbad Wedding: Jüdischer Schwimmsport und der große Makkabi-Wettkampf von 1935

In der jüdisches Tagespresse finden sich 1932 Veranstaltungshinweise, dass der jüdische Sportclub Bar Kochba – Hakoah Berlin im Stadtbad Wedding immer mittwochs von 19:45 bis 21:15 Uhr Schwimmtraining anbietet. Eintritt nur für Schwimmer, so lautet ein Hinweis in der Jüdischen Rundschau vom 27. Mai 1932. Wie oft das Training tatsächlich stattfand, ist ungewiss. Ein Jahr später änderten sich die Bedingungen für jüdische SportlerInnen, denn mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 war für die Mitgliedschaft in einem Sportverein die Abstammung wichtiger als die sportliche Leistung. Zwangsläufig verzeichneten die jüdischen Sportvereine nach 1933 eine hohe Anzahl an neuen Mitgliedern.

Zum großen Makkabi-Schwimmwettkampf im Februar 1935 kamen ins Stadtbad Wedding hochkarätige Schwimmer und Schwimmerinnen von unterschiedlichen Vereinen. Teilweise hatten sie bereits Wettkampferfahrung im nationalen und europäischen Umfeld gesammelt und Rekorde aufgestellt. Zu den renommierten Vereinen gehörten Hagibor-Prag (Tschechische Staatsmeister), VAC.-Budapest (Teilnahme an Europameisterschaften) und die Jüdische Rundschau kündigte am 15. Februar 1935 die Veranstaltung folgendermaßen an: „Die jüdischen Schwimmsportler Deutschlands werden eine Konkurrenz vorfinden, wie es ein jüdisches Schwimmfest in Deutschland bisher noch nicht gesehen hat“.

Veranstalter und Organisator war der deutsche Makkabikreis – die größte jüdische Sportorganisation. Der Grundstein für jüdische Sportvereine wurde 1898 auf dem Zweiten Zionistenkongress in Basel gelegt, wo u.a. die körperliche Fitness thematisiert wurde. Innerhalb weniger Jahre kam es in Deutschland in Mode, dass sich jüdische Gymnastik- bzw. Turnvereine bildeten. Bereits fünf Jahr später, im Jahr 1903, entstand der Dachverband Makkabi Deutschland. 1906 gründeten Juden in Ungarn den VAC.-Verein in Budapest. Und 1909 entstand der Hakoah-Verein Wien. Es setzte eine europaweite Bewegung ein, die ihren ersten Höhepunkte 1921 in der Gründung der Maccabi World Union finden sollte. In Europa kam es zu weiteren Vereinsgründungen und 1929 umfasste Makkabi 22 Regionen mit rund 100.000 Mitgliedern. Nicht mehr nur der Sport stand im Fokus, sondern auch die jüdische Gemeinschaft.

Für die Tschechoslowakei fand Stumbauer heraus, dass vor allem jüdische Schwimmer bei hochrangigen Veranstaltungen für den Erfolg des Landes einen wichtigen Beitrag leisteten. So waren bei den Olympischen Spielen von 1924 in Paris fünf Schwimmer der 14-köpfigen tschechischen Nationalmannschaft Juden. Die führenden jüdischen Schwimmvereine waren Bar Kochba Brno und Hagibor Prag. Zu Hagibor Prag gehörte der über 200 m Brust-Studentenweltmeister Abeles, der auch für den Wettkampf in Berlin erwartet wurde. Eine weitere Größe des jüdischen Schwimmsports war Frantisek Getreuer – dritter über 400 m Kraul bei der Europa-Meisterschaft. Das Team von Hagibor Prag trat 1934 in Paris an, bevor die Schwimmer 1935 in Berlin ins Wasser sprangen.

Erste internationale Klasse: Sprung ins kalte Wasser

Der Wettkampf im Stadtbad Wedding fand am Sonntag den 24. Februar 1935 statt und begann um 16 Uhr. Den Zuschauern wurden Wettkämpfe der Männer über u.a. 100 m Rücken, 400 m Kraulen, 200 m Brust oder auch 3 mal 100 m Kraulen und der Frauen über 100 m Brust sowie der Mädchen über 50 m Brust geboten. Anschließend gab es ein Schauspringen und Wasserballspiel zwischen der Prager und einer Budapester Mannschaft. „Alles in allem ein musterhaftes Fest, durch dessen Veranstaltung der Makkabi dem gesamten jüdischen Schwimmsport einen großen Dienst geleistet hat“, so das Urteil in der Central-Verein-Zeitung vom 28. Februar 1935.

In ihrer Berichterstattung hob die Jüdische Allgemeine Zeitung die Leistung der 14-jährigen Nachwuchs-Schwimmerin Gisela Schneider hervor, denn sie gehöre zu „den talentiertesten Nachwuchshoffnungen des jüdischen Schwimmsports“. Und weiter: „Obwohl sie erst 14 Jahre alt ist und bei ernstem Training noch überaus entwicklungsfähig erscheint, nimmt sie bereits mit bestem Erfolge an Frauenwettschwimmen teil“. Die Karriere der jungen Berlinerin lässt sich auch in den kommenden zwei Jahren in der jüdischen Presse weiter verfolgen, denn Schneider nimmt an zahlreichen Schwimmwettkämpfen teil und trainiert Mädchen.

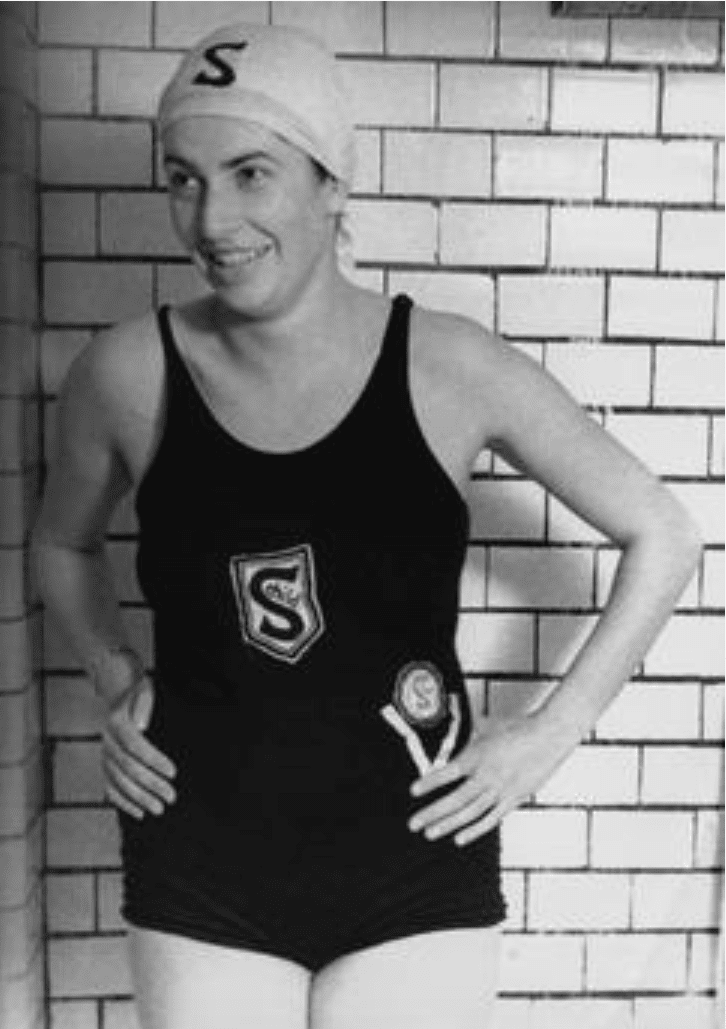

Eine andere Geschichte erfährt die Reporterin Hilde Marx für die Central-Verein-Zeitung von der bereits erfolgreichen Brustschwimmerin Lolo Baer. Für Baer war die Veranstaltung weniger ein Wettkampf mit Lampenfieber, als vielmehr die Möglichkeit jüdischen Sport zu unterstützen. Sie sagte: „Es geht uns ja eigentlich heute weniger um einzelne Rekorde als um die Tatsache: jüdischer Sport.

Natürlich sind auch für seine Belebung Höchstleistungen erstrebenswert und unerläßlich“. Die Zeit des Umbruchs wird auch in den folgenden Ausführungen deutlich, denn Baer kündigte an, auf den Wettkampfsport zu verzichten, um zukünftig als Sportlehrerin die jüdische Jugend in Deutschland zu trainieren. Hilde Marx fragte weiter: „Welchem größeren jüdischen Verband haben Sie sich angeschlossen, Fräulein Baer? Sie gehörten doch früher immer einer paritätischen Vereinigung an, nicht?!“ Und die Schwimmerin antwortete: „Ja, ich war immer der Meinung, man müßte so lange wie möglich auch dabei bleiben, denn dadurch allein kann man die Umwelt von seiner Wertigkeit überzeugen (…). Nach dem Umbruch kam natürlich für mich nur der Sportverband des RjF (Anmerkung des Autors: Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, 1919–1938) in Betracht, in dessen Rahmen ich heute arbeite und auch in Frankfurt eine Jugendabteilung der Schwimmerinnen trainiere“. Nach dem Interview holte Lolo Baer Gold über 100 m Brust in 1:35,8 nur 1⁄10 Sekunde vor Gretel Wolff. “Man hätte einer solchen Veranstaltung mehr Zuschauer gewünscht. Diejenigen, die dagewesen sind, werden ihr Kommen nicht bereut haben”, so die Jüdische Allgemeine Zeitung am 27. Februar 1935 .

Zerstörung der Erinnerungen

Somit war das Stadtbad Wedding in der Gerichtstraße im Februar 1935 nicht nur ein Austragungsort jüdischen Schwimmsports, sondern auch ein Zeichen der Stärke und des Zusammenhalts zwischen den jüdischen Makkabi-SportlerInnen. Bereits gut ein halbes Jahr später, im September 1935, wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Eine weitere Verschärfung und soziale Isolierung für die jüdischen Menschen trat in Kraft: Aus Frankfurt am Main ist bekannt, dass die jüdische Bevölkerung nicht länger die öffentlichen Bäder benutzen durfte. Im Jahr 1938 kam das Verbot jüdischen Vereinssports in Deutschland und die Vereine mussten sich auflösen.

Im Oktober 1939 wurden die Öffnungszeiten des Stadtbades Wedding aufgrund von Verdunkelungsmaßnahmen reduziert. Aus den Berliner Amtsblättern ist zu entnehmen, dass im Januar 1940 die städtischen Schwimmhallen vorübergehend geschlossen wurden. Im Stadtbad Wedding konnten die Menschen weiterhin die Brausen- und Wannenbäder nutzen. Nach einer kompletten Schließung eröffnet das Stadtbad am 14. August 1944 teilweise wieder für Wannenbäder sowie Heil- und Brausebäder – die beiden Schwimmbecken blieben geschlossen. Nach dem Krieg sollte das Stadtbad Wedding wieder vollständig den Schwimmbetrieb anbieten. Und so zählte 1953 die Fertigstellung der großen Schwimmhalle, gemeinsam mit der Wiedererrichtung des Röntgenhaues im Rudolf-Virchow-Krankenhaus, zu den wichtigsten Bauvorhaben für den Wedding. Nach gut 110 Jahren seit seiner Eröffnung wurde das Stadtbad 2016 abgerissen.

Quellen:

Siegman, Joseph M. (1992): The International Jewish Sports Hall of Fame. Stumbauer, Jan (2010): The Contribution of the History of the Jewish Sports in Czechoslovakia in the Years 1918–1939.

Zum Autor: Carsten Schmidt (Dr. phil.), promovierte am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Sein Interessensschwerpunkt für Stadtgeschichte verfolgt einen interdisziplinären Ansatz zwischen Gesellschaft- und Architekturgeschichte. Er ist Autor des Buchs: Manhattan Modern, Architektur als Gesellschaftsauftrag und Aushandlungsprozess, 1929–1969, und freut sich über Anregungen und Kritik.