Ungünstige Verkettung von Umständen: Jüdische Architekten, die zu früh starben, ein Gebäude, das bei seiner Entstehung in den Architekturmagazinen nicht erschien, eine Straße, die um 1900 negative Schlagzeilen hatte und ein zu spätes Bewusstsein für Wohnwerte: Das “Karl-Schrader-Haus” in der Malplaquetstraße 14–16B und Liebenwalder Straße 35–36A ist eine Marke unter Kennern und zugleich Vorbild zukünftigen Wohnbaus. Am 31.08.1860 wurde einer der beiden Architekten geboren: Friedrich Kristeller. Und bis heute fehlt noch was!

Die Malplaquetstraße am Leopoldplatz

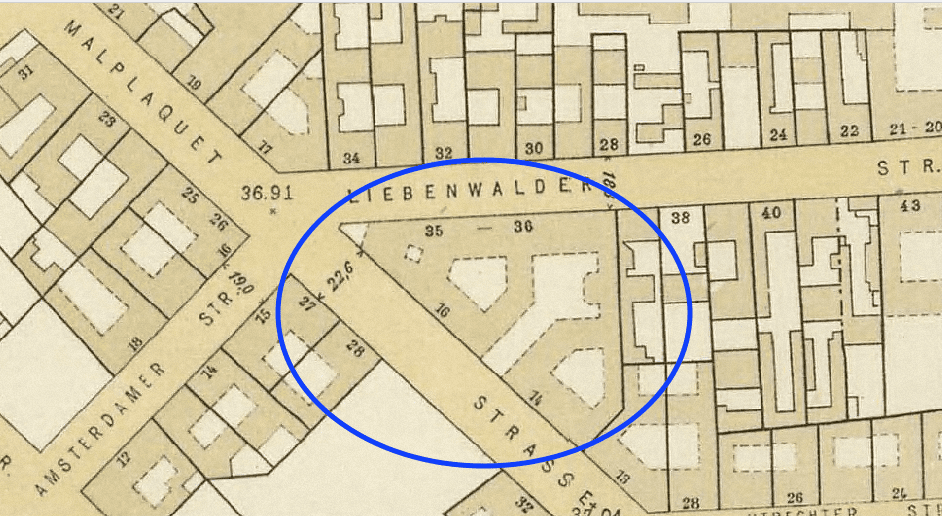

Wer heute durch die Malplaquetstraße läuft oder mit dem Fahrrad über das alte Kopfsteinpflaster fährt, dem werden die geschlossene Altbausubstanz und zwei unmittelbar aufeinander folgende öffentliche Platzräume auffallen. In der nur gut 500 m langen Wohnstraße gibt es an der Utrechter Straße und an der Ecke Liebenwalder Straße jeweils dreieckige Plätze, die von den Anwohnern als Treffpunkte genutzt werden. In den Sommermonaten geht es lebhaft zu.

An einem der Plätze befindet sich die Hauptfassade des „Karl-Schrader-Hauses“. Es entstand 1905-06 nach den Plänen des Architekturbüros Kristeller & Sonnenthal. Hierbei handelt es sich um ein Gebäudeensemble mit 192 Wohnungen und gemeinschaftlichen Einrichtungen für die Mieter. Es gehörte mit zu den letzten Neubauten in der schmalen Straße. Gut sechs Jahre später wurde die gegenüberliegende Baulücke geschlossen. Es entstand nach den Plänen des bekannten Architekten Ludwig Hoffmann eine Schule mit klassizistischer Fassade zur Malplaquetstraße – heute Erika-Mann-Grundschule.

Das “Karl-Schrader-Haus” heute und damals

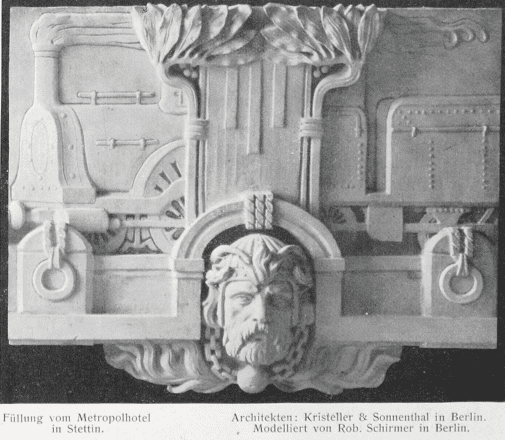

Es gibt bereits mehrere äußerliche Besonderheiten beim “Karl-Schrader-Haus”: Die Doppelturmfassade an der Ecke Malplaquetstraße und Liebenwalder Straße und die Öffnung des Baublocks an der Malplaquetstraße mit Blick in den Hofbereich und auf den pavillonartigen Baukörper im Hof (siehe alte Aufnahme). Heute versprüht der schmiedeeiserne Eingang historischen Charme, während die Mülltonnen direkt im Eingangsbereich unmotiviert daherkommen. Die strengen Fassaden mit Ornamenten im Jugendstil-Look wirken nahezu zeitlos elegant.

Ist hier wirklich der Wedding? Blickt man zurück, dann irgendwie schon. Am 10. Dezember 1907 ereignete sich ein Ehedrama in der Hausnummer 14 des “Karl-Schrader-Hauses”, denn der Ehemann erwischte seine Frau mit dem Untermieter in flagranti. Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern stieß der Ehemann den jugendlichen Liebhaber aus dem 4. Stock, der auf dem Trottoir tot liegen blieb.

An Weihnachten 1911 schaffte es ein weiterer Vorfall im “Schrader-Haus” in die Presse: In der Hausnummer 14⁄16 stand der Kolonialwarenladen in Flammen. Anwohner hinderten die Feuerwehr an dem Löscheinsatz: „Die Feuerwehr wurde beschimpft und bedroht, so daß die Polizei einschreiten mußte.“ Die Ausrüstung der Feuerwehr wurde beschädigt, Hunde auf die Feuerwehrleute gehetzt und es kam sogar zu Festnahmen, so Feuerwehr-Signale vom 20. Januar 1912.

Weg von der Mietskaserne: die Berliner Baugenossenschaft

Das “Karl-Schrader-Haus” bot bei seiner Fertigstellung 1906 den Bewohnern einen Mittelweg zwischen Mietskaserne und einem gehobenen Wohnkomfort. Immerhin gab es 192 Wohnungen. Sämtliche Zimmer erhielten Tageslicht. Auch 2‑Zimmer-Wohnungen hatten einen Balkon und lagen im Vorderhaus und nicht im dunklen Seitenflügel oder zweiten Hinterhof. Nicht jede Wohnung verfügte über ein Badezimmer mit Badewanne aber dafür gab es ein Gemeinschaftsraum mit Badewanne, während die Bewohner anderer Zinshäuser ins Stadtbad z.B. Volksbadeanstalt an der Gerichtstraße gehen mussten, um ein Vollbad zu nehmen.

Hier ging es nicht nur ums gute Wohnen, sondern auch um die Gemeinschaft der Bewohner. Ob Grünflächen zum Verweilen, ein Genossenschafts-Kindergarten, das Wirtshaus oder die Hausbibliothek mit Versammlungsraum, stets wurde über das nützliche hinaus in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen gedacht.

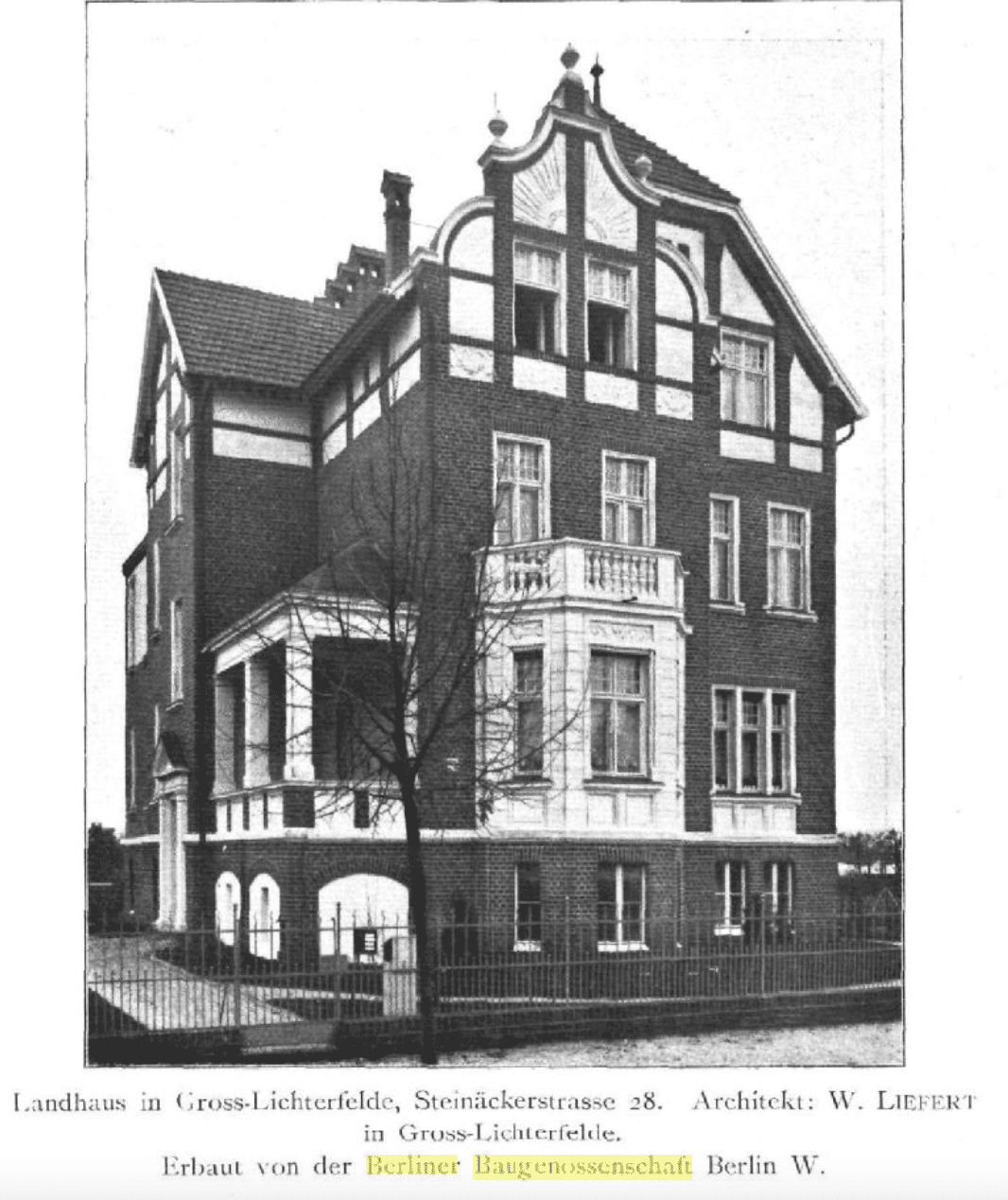

Auftraggeber war die 1886 gegründete Berliner Baugenossenschaft. In einem Artikel von 1892 unter der Überschrift „Was kosten Arbeiter-Wohnhäuser?“ heißt es: „Die Berliner Baugenossenschaft baut zweistöckige Häuser zu 6- bis 7000 Mark.“ (Illustrierte Welt, 40.1892). Mit diesem Ansatz erlangte die Berliner Baugenossenschaft innerhalb weniger Jahre eine gewisse Bekanntheit. Zielgruppe vieler damaliger Neubauten waren Fabrikarbeiter, Handwerksgesellen und Unterbeamte. Orte für die Bautätigkeiten waren die noch nicht zu Berlin gehörenden Dörfer und Siedlungen wie Adlershof, Lichterfelde, Hermsdorf, Borsigwalde, Mariendorf und Mahlsdorf. Insgesamt verfügte die Berliner Baugenossenschaft 1905⁄06 über 297 Wohnhäuser mit insgesamt 1.043 Wohneinheiten wovon mehr als die Hälfte 2‑Zimmer-Wohnungen waren. Bis dahin baute sie keine großen Mietshäuser oder gar die bereits in Verruf geratenen Mietskasernen. Zu den zentralen Wegbereitern gehörten Gabriel Wohlgemuth und Karl Schrader. Beide prägten die Berliner Baugenossenschaft mit neuen Ideen und Visionen.

So war das Wohnhaus in der Malplaquetstraße überhaupt das erste große Mietshaus der Berliner Genossenschaft. Nach dessen Mitbegründer, Karl Schrader (*4.4.1834, +4.5.1913), wurde das Gebäudeensemble nach der Fertigstellung benannt. Somit wird nochmal deutlich, wie sehr die Architekten Kristeller & Sonnenthal die Ideale und Vorstellungen der Genossenschaft erfüllten. Das Wohnhaus diente somit nicht nur dem Wohnen und einer sozialen Gemeinschaft sondern war auch Denkmal.

Die Jugendstil-Architekten Friedrich Kristeller und Hugo Sonnenthal

Aus der Epoche um 1900 haben es viele Baumeister aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Standardwerke zur Architektur Berlins geschafft. Zum einem wurde von den zeitgenössischen Architekturmagazinen und Fachleuten die Gattung ‘Reformwohnungsbau im Wedding’ um 1900 kaum thematisiert – eher wurde über Geschäftshäuser und städtische Bauwerke wie z.B. Krankenhäuser, Schulen und Feuerwachen berichtet.

Neben der Gattung Wohnbau spielten natürlich die beruflichen und persönlichen Biographie der Architekten eine Rolle. Friedrich Kristeller, Jahrgang 1860, verstarb am 27.11.1924, während sein Büropartner Hugo Sonnenthal bereits am 03.12.1912 starb. Das Architektenduo gehörte zu den herausragenden Jugendstil-Baumeistern und doch gibt es nur wenige Quellen und Erwähnungen.

Ein ungleiches Paar: Frankfurt am Main und Berlin Wedding

Auffälligstes gestalterisches Merkmal am “Karl-Schrader-Haus” sind die beiden Doppeltürme an der schmalen Gebäudespitze an der Malplaquetstraße Ecke Liebenwalder Straße. Dieses Element lässt sich bei Kristeller & Sonnenthal bei einem zeitgleichen Bauwerk in Frankfurt am Main finden: dem Schumanntheater – der Jugendstil-Ikone der Mainmetropole.

Beide Bauwerke entstanden um 1905. Der Eingang des Schumanntheaters war von zwei Türmen flankiert und mit zahlreichen Statuen und Bauplastiken überreich dekoriert. Nahezu monumental wirken die Fassaden mit den großen Fensterflächen, den über den Fenstern platzierten Skulpturen und dem zugleich wehrhaften Gesamteindruck. Die Bewegtheit des gestalterischen Zierrats wird von der Symmetrie abgedämpft.

Auch die Doppelturmfassade in der Malplaquetstraße ist symmetrisch aufgebaut. Es gibt eine betonte Erdgeschosszone und ein Schmuckband über dem ersten Obergeschoss. Die beiden Türme erinnern an Salz- und Pfefferstreuer oder auch Blüten von Glockenblumen. Diese gewisse Leichtigkeit fehlt beim Schumanntheater – es wurde 1960⁄61 abgerissen. Ein weiteres Haus mit Turm errichteten Kristeller & Sonnenthal 1906-07 am Berliner Gendarmenmarkt. Das Gebäude an der Charlottenstraße Ecke Taubenstraße erhielt eine betonte Ecke mit vertikalen Linien, Vor- und Rücksprüngen sowie dem sich verschlankenden Tambour und der abschließenden Kuppel.

Somit ist das “Karl-Schrader-Haus” das einzige erhaltene Werk von Kristeller & Sonnenthal mit Doppelturmfassade.

Biographisches über Kristeller & Sonnenthal

Friedrich Kristeller und Hugo Sonnenthal hatten beide jüdische Wurzeln. Kristellers Sohn Walter wurde in Auschwitz ermordet. Die Schwester von Friedrich Kristeller, Margarethe, wurde nach Theresienstadt deportiert. Bei Hugo Sonnenthal – Eduard Hugo Sonnenthal – blieb die Ehe mit Emilie, geborene Nathorff (+26.05.1870, +16.09.1948), kinderlos. Somit gibt es keine Erinnerungen. Das Büro Kristeller & Sonnenthal bestand laut Überlieferungen von 1891 bis 1904 – trotzdem gibt es zahlreiche spätere Werke, bei denen die Bürogemeinschaft genannt wird. Auch war Friedrich Kristeller Mitglied beim Bund Deutscher Architekten (BDA). Die Architekten Kristeller & Sonnenthal nahmen an zahlreichen städtischen Ausschreibung und Wettbewerben teil. Oft kamen ihre Entwürfe in die engeren Auswahl und erzielten Preisgelder.

Unter den Auftraggeber waren Privatpersonen, Unternehmer und eben auch die Berliner Baugenossenschaft, für die Friedrich Kristeller zusammen mit anderen Architekten 1903-05 in der Wohlgemuthstraße 18⁄34 in Treptow-Köpenick insgesamt 9 Reihenhäuser geplant hatte. Und anschließend das “Karl-Schrader-Haus”. Kristeller soll bei Berliner Baugenossenschaft in dieser Zeit auch verschiedene Ämter gehabt haben.

Bereits um 1900 war die Verflechtung von Architekten mit Kapitalgebern extrem wichtig, um Bauaufträge zu erhalten. So war herauszufinden, dass Kristeller von 1890 bis 1897 Direktor/Vorstand der ‘Aktien-Baugesellschaft Werderscher Markt’ war. Sie hatte ihren Sitz an der Adresse Werderscher Markt 10. Im Berliner Handelsregister von 1921 wird die ‘Aktien-Baugesellschaft Werderscher Markt’ mit einem Kapital von 1 750 000 Markt geführt und den Vorsitz hatten Hermann Silberberg und Dr. Richard Lachmann. Unbekannt sind das konkrete Geschäftsmodell und die weiteren Verflechtungen zu Auftraggebern.

Was war jüdisch an Kristeller & Sonnenthal?

Sowohl Friedrich Kristeller als auch Hugo Sonnenthal kamen aus jüdischen Familien und heirateten auch Frauen aus jüdischen Familien. Wie es für Berlin um 1900 typisch war, kamen viele Aufträge auch von jüdischen Auftraggebern. Für den jüdischen Bankier und Chef der Berliner Börse Adolf Schwabacher plante Friedrich Kristeller 1906-07 ein Villenensemble Am Sandwerder 21&23 (damals Friedrich-Karl-Straße 23, umbenannt 1933) mit Blick über den Wannsee.

Oder es wurde mit jüdischen Bauunternehmen wie z.B. Josef Fränkel zusammengearbeitet. Fränkel war eine populäre Persönlichkeit der Berliner jüdischen Gemeinde. Er hatte viele Ehrenämter und war überaus engagiert, was in den Nachrufen der Jüdischen Presse von 1906 deutlich wird. Über seinen Tod hinaus war seine Baufirma (Fa. Geb. Fränkel) tätig. Laut Überlieferung war Fränkels Firma u.a. an der Errichtung von dem von Friedrich Kristeller geplanten Gebäude in der Krausenstraße beteiligt: 1909 entstand für den jüdischen Pelzgroßhändler Victor Wolff ein Geschäftshaus – heute Sitz des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Das „Wolff-Haus“ besitzt eine erschütternde Geschichte, dessen Puzzleteile von Dina Gold aufwendig zusammengesetzt wurde. Es ist in der beruflichen Laufbahn von Friedrich Kristeller eines der letzten Großbauten. Das Geschäftshaus entstand auf den zusammenhängenden Grundstücken Krausenstraße 17⁄18 und Schützenstraße 65⁄66. Im Grundriss ist auffällig, dass die Etagen ohne tragende Wände auskamen. Lediglich Pfeiler trugen die Etagen mit ca. 1.400 qm. Ebenfalls aufwendig wurden die Fassaden in Travertin mit goldbrauner Tönung, Vertiefungen, Nischen und dezenten Zierelementen gestaltet. Dazu passend die Schaufenster und Eingangstüren in Bronze gearbeitet. Und die Haupttreppenhäuser erhielten Wand-Paneele aus Marmor. Gestalterisch interessant sind auch die vier Außenlampen im Stil der Wiener Werkstätten.

Heute vom „Karl-Schrader-Haus“ lernen

Das “Karl-Schrader-Haus” war um 1906 nicht das erste Berliner Mietshaus im neuen sozialen Geist der Zeit. Aber trotzdem wurde für das tortenstückförmige Grundstück eine attraktive Lösung mit zwei Höfen und einem großen Gemeinschaftshof gefunden. Somit konnte die für Berlin typische Blockrandbebauung beibehalten und gleichzeitig den Bewohnern angenehm helle Wohnungen geboten werden. Der zur Verfügung stehende Boden wurden maximal genutzt ohne die sozialen Aspekte des Zusammenlebens zu vernachlässigen. Dies ist auch Gebot der Stunde: den zur Verfügung stehenden raren Boden angemessen zu nutzen und langfristige Konzepte umzusetzen. Ein eigener Kindergarten oder eine Gemeinschaftsküche könnten heutige Wünsche nach kurzen Wegen und Gemeinschaft erfüllen. Somit kann das Konzept hinter dem “Karl-Schrader-Haus” für kreative Ideen dienen. Wünschenswert wäre, wenn die Berliner Baugenossenschaft – als älteste Berliner Baugenossenschaft – eine Gedenk-Plakette für die jüdischen Architekten an ihrem Stammhaus in der Malplaquetstraße anbringen würde.