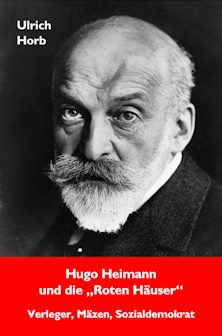

Als Band 11 der Reihe "Wedding Bücher" ist im Mai der neue Band 'Hugo Heimann und die „Roten Häuser'" des Autoren Ulrich Horb erschienen. Im Anhang findet sich die Autobiografie "Hugo Heimann, Vom tätigen Leben. 50 Jahre im Dienst des sozialen Fortschritts. Erstmals erschienen 1950." Bernd Schimmler hat das Buch rezensiert.

Der Autor des Buches, ein bekannter Berlin-Journalist, de regelmäßig über die Stadt, deren kulturellen Ereignisse und deren Geschichte schreibt, kennt sich als früherer Chefredakteur der SPD-Zeitung „Berliner Stimme“ in der Geschichte der SPD aus. Er beschreibt nicht nur das außerordentlich erfolgreiche Leben Hugo Heimanns, sondern beleuchtet auch das Umfeld, wenn er z.B. anhand von Heimanns Bemühungen um einen sozialen Wohnungsbau die Rahmenbedingungen in Berlin ausführlich darstellt, oder wenn er an Heimanns Tätigkeit im Haushaltsausschuss des Reichtages die finanzielle Situation der Weimarer Republik leicht verständlich erläutert.

Nun aber zum Hauptthema des Buches: Hugo Heimann lernte das Buchhandelswesen nicht nur in Deutschland sondern auch in England. Hier wurde er reich mit der erworbenen Buchhandlung Guttenberg, die bald ein Monopol auf ausufernde Kommentarliteratur zu den neuen juristischen Werken hatte (StGB. HGB, BGB). Gleichzeitig erkannte er die sozialen Probleme des deutschen Kaiserreiches, die Vernachlässigung der Bildung der arbeitenden Bevölkerung, die Wohnungssituation usw. Er näherte sich der Sozialdemokratie an, deren führende Kräfte, z.B. August Bebel er schon früh kennen lernte.

Bekannt wurde er in Berlin, als er eine umfangreiche Bibliothek einrichtete und diese für jedermann öffnete, sowohl im Lesesaal als bald auch als Ausleihbibliothek. Selbst das konservative Börsenblatt des deutschen Buchhandels sah darin eine revolutionäre Neuerung. Der Autor hat ermittelt, dass von den vielen Ausleihen, nur minimal Bücher entwendet wurden. Später hat er diese herausragende Bibliothek der Stadt Berlin geschenkt! Diese Bibliothek beinhaltete nicht nur „linke“ Literatur, sondern, wie eine antisemitische Zeitung bemerkte, auch solche Literatur. Heimann wollte, dass sich die Leser ein eigenes Bild machten. Nachschlagewerke, Länderkunden usw., aber auch über 400 Zeitungen gehörten zum Angebot der freien Bibliothek. Auch für die SPD stiftete er eine Parteibibliothek, die später auch das Archiv beinhaltete.

Es wurde 1933 den Nazis vorbehalten, beide Bibliotheken, von all dem zu säubern (!), was nicht ideologisch ins NS-Konzept passte. Es war daher folgerichtig, dass das Bezirksamt Wedding nach dem Krieg eine der besten Bibliotheken nach Hugo Heimann in der Badstraße 10 benannten.

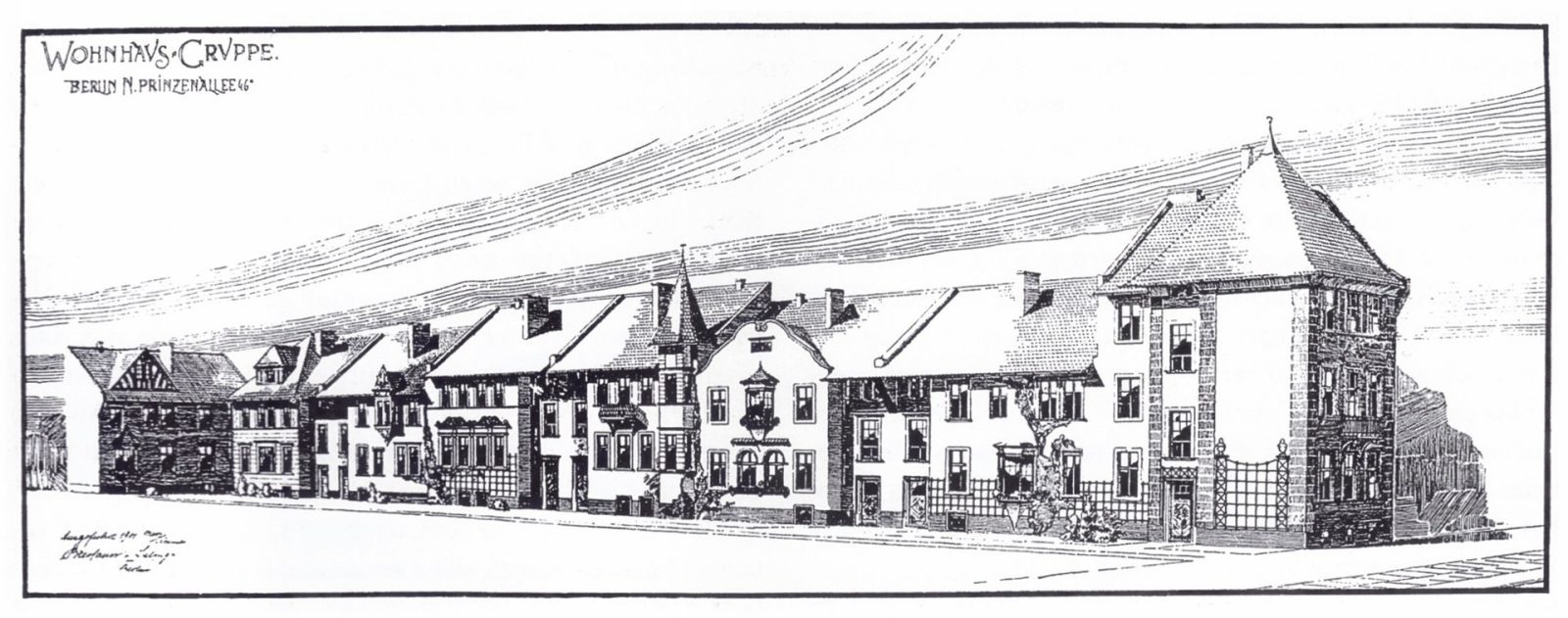

Bekannt wurde im Wedding Heimann aber durch die „Roten Häuser“ in der Prinzenallee 46a.

Er ließ diese Häuser auf eigene Kosten errichten, um das preußische Dreiklassenwahlrecht zu umgehen, das die Stimmen für Hausbesitzer höher einstufte als die der Arbeiter. Folglich wurden die Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung oder den Preußischen Landtag Hauseigentümer in den sieben Häusern. So wurde u.a. Dr. Karl Liebknecht Abgeordneter.

Auch sozialpolitisch war er tätig, so u.a. im Vorstand des Berliner Asylvereins in der Wiesenstraße („Wiesenburg“).

Schon bald wurde Heimann auch in der Stadtverordnetenversammlung aktiv – von 1900 bis 1932, ab 1911 als Fraktionsvorsitzender, im preußischen Abgeordnetenhaus von 1900 bis 1910. Im November wurde er Volksbeauftragter der Stadt Berlin, dann 1919 in die Nationalversammlung gewählt, die die Weimarer Verfassung aus der Taufe hob. In den Reichstag wurde er gewählt und blieb dort bis 1932. Er war dort der Vorsitzende des Hauptausschusses, der über die Finanzen bestimmte. Dort genoss er hohes Ansehen.

Blick von der Hugo-Heimann-Brücke der Kühnemannstraße auf die Panke und die Nordbahn

1926 wurde er Ehrenbürger Berlins, was ihm die Nazis 1933 entzogen. Er ging nach langer Überlegung 1939 in die USA. Sein Vermögen wurde beschlagnahmt, seine Möbel usw. so lange behindert, dass auch sie von der Gestapo beschlagnahmt wurden. In New York, wo sein ältester Sohn lebte, kam er mit 10 Reichsmark an. Er lebte später mit seiner Frau in einem jüdischen Altenheim, las viele Zeitungen – nach dem Krieg z.B. denich „Telegraf“. 1949 veröffentlicht er seine Biografie in Berlin, die diesem herausragenden Buch als Anlage beigefügt ist. Vor seinem Tod 1951 wurde ihm durch den Senat und die Stadtverordnetenversammlung die Ehrenbürgerwürde 1947 erneut verliehen, unterschrieben von Otto Suhr und Louise Schroeder.

Ulrich Horb ist ein Buch über die Berliner SPD-Geschichte gelungen - am Beispiel eines herausragenden Berliners, der diese Geschichte aktiv mitgestaltete und prägte.

Autor: Bernd Schimmler

Ulrich Horb: Hugo Heimann und die "Roten Häuser"; Verlag Walter Frey, Berlin 2025, 172 Seiten, € 15,00

Die Gedenktafel für Hugo Heimann

(15.4.1859 Konitz, Preußen bis 23.02.1951 New York)

wurde am 3. November 1988

an der Prinzenallee 46a

enthüllt.

http://www.gedenktafeln-in-berlin.de