Sie mag beinahe wie ein Schatten über die hauptstädtischen Wochenmärkte geglitten sein, still und zugleich in aller Eile – und sie, die kaum beachtete, hagere Gestalt, sammelte damals, im Jahr 1943, wieder und wieder noch zu verwertende Gemüsereste auf. Kohlrüben fand sie dabei etwa, nachdem diese achtlos weggeworfen worden waren, inmitten des vom II. Weltkrieg bereits schwer gezeichneten Berlin, in dem sehr viele Menschen auch von Hunger geplagt wurden. Was aber trieb die Frau, die Marie Burde hieß und die hier beschrieben ist, an die Bordsteine hinter den zahlreichen Verkaufsständen der Marktplätze? Die Not ihrer drei Schützlinge war es: Marie Burde hatte sich entschlossen, mehrere Juden zu beherbergen und zu versorgen, die vor der drohenden Deportation in nationalsozialistische Konzentrationslager zu ihr geflohen waren.

Lumpensammlerin – Lebensretterin

Marie Burde lebte lange Jahre im Wedding – und dies in bitterer Armut. Sie verkaufte gelegentlich Zeitungen und Altpapier, handelte bisweilen auch mit anderen Altwaren oder mit leeren Flaschen und sammelte Lumpen von der Straße. Tag für Tag in jeder neuen Woche schlug sie sich durch, „am Rande der Gesellschaft“, wie im Wedding heute auf der Gedenktafel zu ihren Ehren zu lesen ist – und sie rettete unter dem Naziterror drei jungen Juden das Leben, denen sie ab 1943 auf verschiedene Weise half, bis zum Ende des NS-Regimes im Mai 1945.

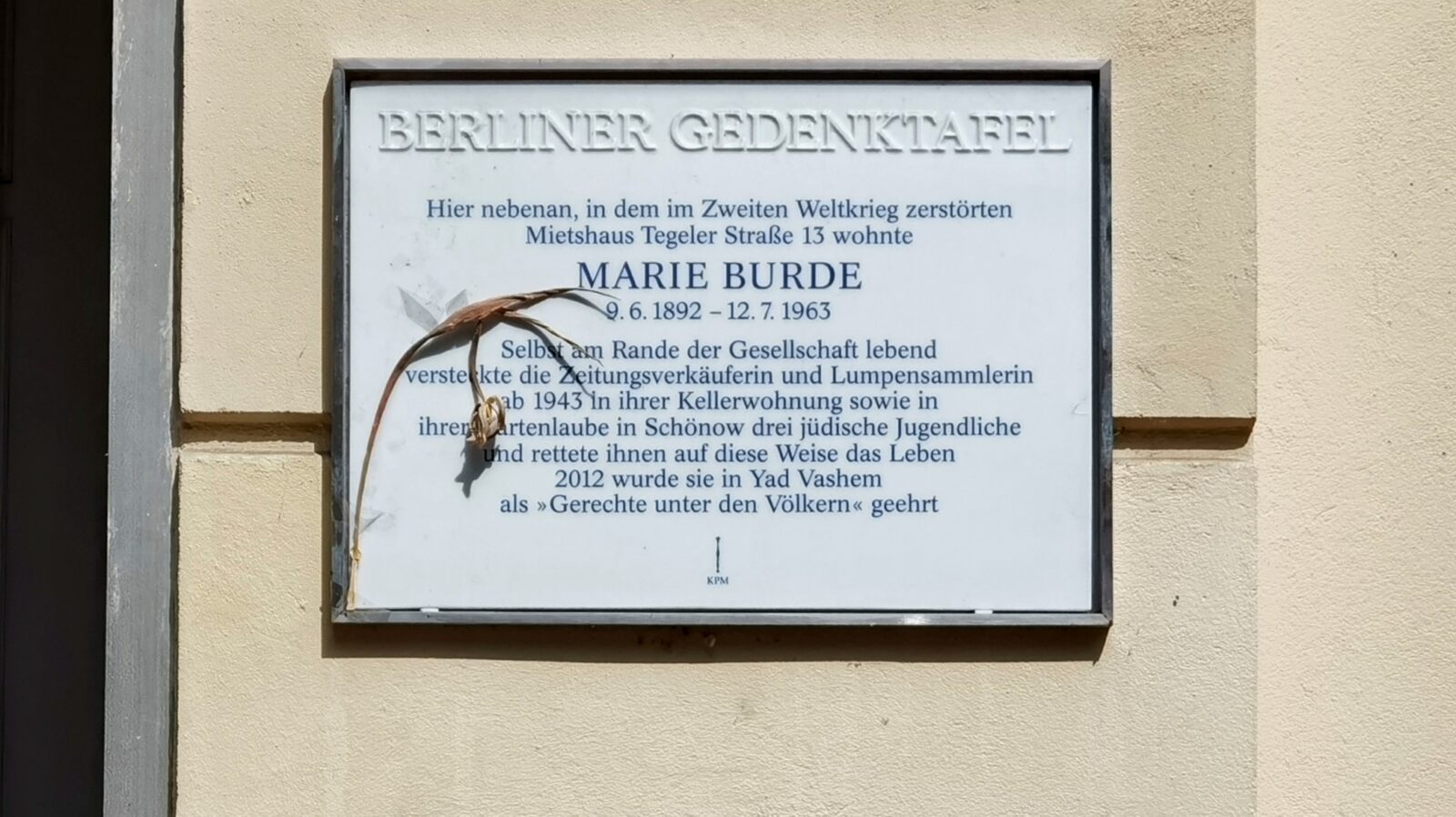

Wir wissen nicht viel über den (steinigen) Lebensweg von Marie Gertrud Anna Burde, vor allem mit Blick auf die Zeit vor dem Jahr 1943. Anna und Karl Burde waren ihre Eltern, deren einziges Kind sie blieb. Der 9. Juni 1892 war ihr Geburtsdatum. Der 12. Juli 1963 war ihr Sterbedatum. Sie blieb ledig und hatte keine Kinder. Die Lebensdaten von Marie Burde sind (neben verschiedenen anderen biographischen Details) auf der Gedenktafel verewigt, die sich heute im Wedding in der Tegeler Straße am Haus Nr. 15 zur Erinnerung an sie befindet. Das Ehrenzeichen, eine jener herrlichen „Berliner Gedenktafeln“ aus strahlend weißem Porzellan, ist in direkter Nachbarschaft zum einstigen Haus Nr. 13 angebracht, in dessen Keller sie wohnte und das im II. Weltkrieg zerstört wurde.

Die Erinnerungen von Rolf Joseph, den Marie Burde unter dem NS-Regime rettete, wurden nach 1945 zur wichtigsten biographischen Quelle über diese eigentümliche Frau. Herr Joseph berichtete nach dem Ende des nationalsozialistischen Deutschen Reiches immer wieder in tiefer Dankbarkeit von allem, was sie ab 1943 über mehrere Jahre hinweg leistete.

Familie Joseph: Deportation und Mord an den Eltern, Flucht und Rettung der Söhne

Die Geschichte von Marie Burde ist auch die Geschichte der Gebrüder Joseph, von Rolf (geb. 1920, gest. 2012) und von Alfred (geb. 1921, gest. 2014), sowie des mit ihnen befreundeten Arthur Fordanski (geb. 1921, Sterbejahr unbekannt). Die Männer waren alle Juden, gingen unter dem Naziterror mitten in Berlin auf die Flucht und überlebten vor allem dank der fest entschlossenen Marie Burde, die ihnen mit bedingungsloser Hilfe zur Seite stand.

Die Joseph-Brüder, die im Wedding aufgewachsen waren, tauchten im Juni 1942 nach der Deportation ihrer Eltern gemeinsam in Berlin unter. Die Familie hatte in der Neuen Hochstraße gelebt, nahe dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Rolf und Alfred Joseph schlugen sich nun ohne Lebensmittelkarten und mit den ihnen verbliebenen 2.000 Reichsmark durch – im Untergrund. Sie schliefen auf ihrer innerstädtischen Flucht vor dem Naziterror für mehrere Monate auf Bahnhofstoiletten, auf Friedhöfen und auch im Tegeler Forst am nördlichen Stadtrand von Berlin. Sie erfuhren erst nach dem Ende des

NS-Regimes, dass ihre Eltern in das Ghetto Theresienstadt deportiert und dann im KZ Auschwitz ermordet worden waren.

Der Zufall half ihnen auf der Flucht, als eine alte Freundin ihrer bereits deportierten Mutter das Bruderpaar auf eine kaum beachtete Lumpensammlerin im Wedding hinwies. Marie Burde lebte allein in der Tegeler Straße 13 in einer heruntergekommenen Kellerwohnung – und sie sollte sofort zur Retterin in der Gefahr werden. Der (kurze) biographische Eintrag zu Marie Burde in der Datenbank der „Gerechten unter den Völkern“ von Yad Vashem besagt, dass sie unter der Nazityrannei schon zuvor jüdischen Mitmenschen geholfen hatte. Sie war in ihrer Nachbarschaft zudem offenbar dafür bekannt, mit Verfolgten des NS-Regimes zu sympathisieren.

Rolf Joseph begegnete ihr zuerst und schilderte nach 1945, wie Marie Burde auf die Frage einer mit ihr bekannten Frau antwortete, ob sie ihn, den geflohenen Juden, bei sich verstecken werde: „Der Mann ist in Not, dem helfe ich.“ Sie nahm ihn umgehend auf – und später dann auch Alfred Joseph sowie einen seiner Freunde seit gemeinsamer Kindheit, den gleichfalls untergetauchten Arthur Fordanski.

Verhaftungen, Folter, Flucht – und der Kosename „Mieze“

Sie war eine sehr arme und sehr eigentümliche Frau (und muss zudem sonderbar gewirkt haben), vor allem aber war Marie Burde hilfsbereit bis zur Selbstlosigkeit. Sie beherrschte mehrere Fremdsprachen, wie Rolf Joseph berichtete, achtete aber nicht auf körperliche Hygiene. Sie war indes hochintelligent – und zugleich konnte es geschehen, dass sie sich zwei linke Schuhe anzog. Die Kellerwohnung, in der sie hauste, war voller Flöhe und auch anderer Insekten. Marie Burde war zudem Vegetarierin, was einen wesentlichen Vorteil bot: Das Fleisch, das sie für ihre Lebensmittelmarken bekam, gab sie den von ihr versteckten drei Juden. Möbel besaß sie keine oder lediglich sehr wenige. Marie Burde schlief und lebte auf hohen Papierstapeln aus alten Zeitungen. Sie, die strikte Vegetarierin, hatte wegen einer tiefsitzenden Abneigung gegen Vogelfedern nicht einmal gefütterte Bettwäsche. Rolf Joseph kam zuerst allein bei ihr unter – und seinen Bruder nahmen andere helfende Mitmenschen auf.

Das Leben jedoch blieb atemlos: Rolf Joseph wurde von der Gestapo verhaftet und gefoltert, entkam aus einem Eisenbahntransport, mit dem er in das KZ Auschwitz verschleppt werden sollte und der Berlin bereits verlassen hatte. Die Rettung war ein Sprung aus dem fahrenden Bahnwaggon – in tiefer Nacht und kurz vor der Grenze zum besetzten Polen. Der vorerst entkommene Gefangene wanderte durch das brandenburgische Umland zurück bis in die Reichshauptstadt. Die Polizei jedoch verhaftete ihn hier nach kurzer Zeit erneut und überstellte ihn wiederum an die Geheime Staatspolizei. Das Scharlachfieber sollte ihn vor einer neuerlichen Deportation bewahren – auch wenn Rolf Joseph dieses durch zahlreiche Kratzwunden, die er sich in der Haft selbst beibrachte, lediglich vortäuschte. Die Behandlung der hochansteckenden Infektionskrankheit, die er sich angeblich zugezogen hatte, brachte ihm einen Krankenhausaufenthalt ein – und diesen nutzte er zur Flucht vor einer weiteren Verhaftung. Der dabei erforderliche Sprung aus einem Krankenhausfenster im zweiten Stockwerk führte dazu, dass er sich mehrere Rückenknochen brach und auch die Wirbelsäule schwer verletzte. Rolf Joseph jedoch konnte sich mit letzter Kraft in die Tegeler Straße 13 und zu Marie Burde schleppen, die inzwischen seinen Bruder und zudem Arthur Fordanski aufgenommen hatte. Die Pflege des so schwer verletzten Flüchtlings erforderte über mehrere Monate hinweg sehr viel Kraft.

Die Joseph-Brüder und Arthur Fordanski zu ernähren, wurde ebenfalls eine harte Herausforderung – weil dies als so genannte „Judenbegünstigung“ unter dem Naziterror strengstens verboten war und auch aufgrund der allgemeinen Lebensmittelknappheit. Die knapp bemessenen Lebensmittelrationen, die Marie Burde zugeteilt wurden, reichten – was klar war – nicht aus, um zu viert satt zu werden. Die Retterin in der Not jedoch war eine ebenso entschlossene wie findige Frau. Sie sammelte, wie bereits geschildert, sogar immer wieder Gemüse von der Straße auf, das an Markttagen weggeworfen worden war. Sie bereitete daher vor allem Kohlrüben zu, eine karge Kost, die sie aber immer bereitwillig mit den jungen Männern teilte – wenn es denn gelungen war, etwas zu essen aufzutreiben. (Kohlrüben, so berichtete Rolf Joseph in viel späterer Zeit, habe er nach 1945 nie wieder gegessen.) Der durch eine Nachbarin bald angedrohte Verrat der jungen Männer bei der Polizei wurde gleichsam mit einem “Schweigegeld“ in besonderer Form abgewendet: Die Frau bekam Brot von Marie Burde, damit sie auf eine Denunziation verzichtete.

Die Gefahr jedoch begleitete Marie Burde und die von ihr versteckten drei Juden an jedem neuen Tag. Menschen in der Nachbarschaft wurden bald auf die jungen Männer aufmerksam, die alle „Anfang 20“ waren. Fragen und die entsprechende Neugier blieben deshalb nicht aus: Marie Burde gab die Joseph- Brüder und Arthur Fordanski als ihre Neffen aus. (Sie hatte keine Geschwister und war niemals Tante.) Die Polizei klopfte eines Tages an ihrer Wohnungstür – und alle drei Juden blieben hinter den hohen Altpapierstapeln in der gesamten Kellerwohnung unentdeckt. Rolf Joseph berichtete bis an sein Lebensende in sehr hohem Alter immer wieder von der gemeinsamen Zeit in der Kellerwohnung und überlieferte zahlreiche Details, so auch den Kosenamen, unter dem Marie Burde bekannt war. „Mieze“ wurde die leicht wunderliche Frau genannt, auch von den bei ihr versteckten Juden.

Der Herbst 1943 brachte eine weitere Wendung: Das Haus Nr. 13 in der Tegeler Straße wurde bei einem Luftangriff zerstört. Die Kellerwohnung von Marie Burde brannte in dieser Bombennacht aus. Sie half jedoch umgehend mit einem weiteren Obdach: Sie besaß eine Gartenlaube im brandenburgischen Schönow, direkt an der nordöstlichen Stadtgrenze von Berlin – und dort, hinter hohem Gras, versteckte sie die drei Männer erneut. Der bald folgende Winter jedoch war kalt und trieb sie alle zurück nach Berlin, wo Marie Burde eine neue Wohnung zugeteilt worden war. Die Joseph-Brüder und Arthur Fordanski wurden von ihr auch weiterhin unterstützt und im folgenden Jahr führte ihr gemeinsamer Weg erneut nach Schönow. Die Gartenlaube von Marie Burde bauten sie dann zu einem befestigten, kleinen Bollwerk aus, so gut es ging.

Die Gruppe war gleichwohl auch weiterhin nicht in Sicherheit. Alfred Joseph wurde im August 1944 ebenfalls verhaftet. Der Gefangene wurde sodann in das KZ Sachsenhausen deportiert und im April 1945 auf einen so genannten „Todesmarsch“ geschickt – und er konnte entkommen. Die Flucht führte ihn zurück in den Garten von Marie Burde – und im brandenburgischen Schönow erlebten die drei Männer das Ende des II. Weltkrieges und des NS-Regimes.*

Die Rote Armee nahm das beschauliche Schönow im April 1945 ein – und als sowjetische Soldaten auf die versteckten Joseph-Brüder stießen, gerieten diese in den Verdacht, entweder mit dem Nationalsozialismus zu sympathisieren oder sogar SS-Mitglieder zu sein. Die Vermutung der Truppe ließ sich erst widerlegen, als Rolf Joseph von einem jüdischen Offizier der Roten Armee aufgefordert wurde, zum Beweis ihres jüdischen Glaubens in hebräischer Sprache zu beten. Dies tat er umgehend – und die sowjetischen Soldaten ließen die beiden Brüder laufen. Sie hatten den Naziterror überlebt und waren nach jahrelangem Leben im Untergrund endlich frei – und die folgenden Jahre waren insbesondere ihrer Hilfe für Marie Burde gewidmet.

Lebensabend in aller Stille – und in Ost-Berlin

Die Helferin in der Not verblieb nach 1945 in Berlin und lebte im sowjetischen Sektor – auch weil das Haus, in dem sie einst im Wedding gelebt hatte, zerstört worden war. Das von ihr gerettete Bruderpaar Joseph entschied sich (anders als Arthur Fordanski) gegen eine Auswanderung und lebte fortan ebenfalls wieder in Berlin, allerdings in der westlichen Stadthälfte. Die Verbundenheit der beiden Brüder zu Marie Burde blieb sehr fest und von Dauer. Rolf und Alfred Joseph besuchten ihre Retterin nach 1945 noch oft von West-Berlin aus und unterstützen sie im Alltagsleben, so gut es ging.

Ehrungen allerdings lehnte Marie Burde nach dem Ende des Naziterrors immer ab. Die Anerkennung als „Gerechte unter den Völkern“ durch Yad Vashem erfolgte posthum und erst im Jahr 2012, also beinahe 50 Jahre nach ihrem Tod und noch zu Lebzeiten von Rolf und Alfred Joseph. Schönow ist heute bzw. bereits seit dem Herbst 2003 ein eingemeindeter Stadtteil im brandenburgischen Bernau – und die dortige Marie-Burde-Straße wurde erst nach ihr benannt, nachdem sie bereits verstorben war. Die Gedenktafel, die heute gut sichtbar in der Tegeler Straße 15 im Wedding (und damit in Berlin) an sie erinnert, wurde im Jahr 2015 eingeweiht.

Marie Burde verbrachte ihr Lebensende still und in einer Pflegeeinrichtung, bis zu ihrem Tod im Jahr 1963. Der Baum, der auf der „Allee der Gerechten“ in Yad Vashem an die so mutige Widerstandskämpferin erinnert, wurde von Rolf und Alfred Joseph gepflanzt. Die Zuneigung, die Marie Burde (bzw. „Mieze“) für die Joseph-Brüder und für Arthur Fordanski empfunden hatte, fasste Rolf Joseph zudem noch lange Jahre nach dem Ende des NS-Regimes in sehr liebevolle Worte: „Die wäre für uns gestorben.“

Text/Fotos: Nicolas Basse

PDF des Textes mit Quellenverzeichnis