In der Ödnis des Weddings

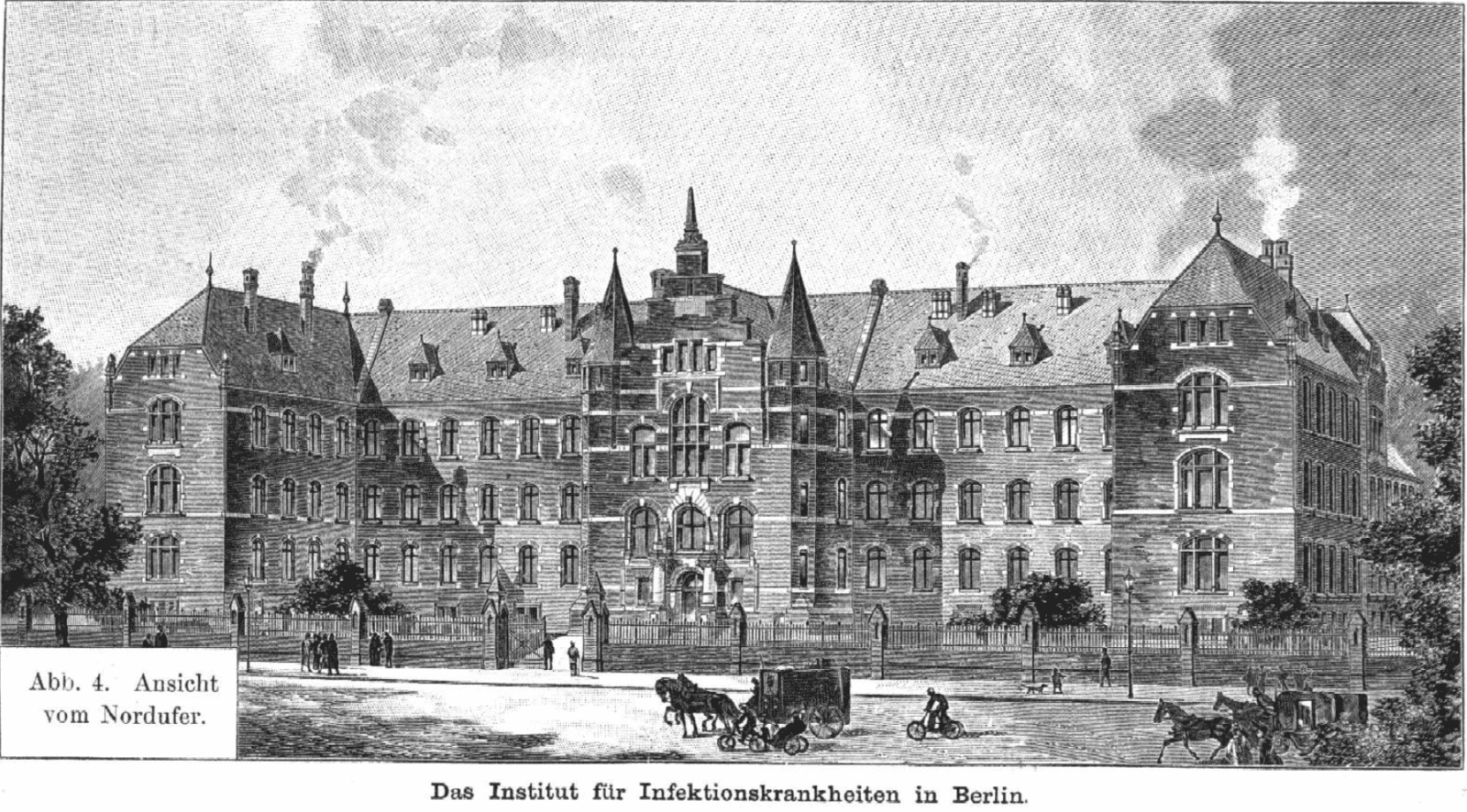

Innerhalb weniger Jahre, von Herbst 1897 bis Sommer 1900, entstand die zunächst als Königlich Preußisches Institut für Infektionskrankheiten bezeichnete Einrichtung unter Leitung von Dr. Robert Koch am Nordufer. Gegründet 1891, hatte es zuvor ein Gebäude in der Nähe der Charité als provisorischen Institutsstandort. Der Weg in die Gegend des neuen Hauses war sehr beschwerlich, denn kaum ausgebaute Straßen und teilweise noch hölzerne Brücken bzw. der weite Fußweg vom Bahnhof Wedding oder Putlitzstraße (heute Westhafen) ließen die Dynamik der Millionenstadt vergessen. Auf dem dreieckigen Grundstück Nordufer, Föhrer Straße und Buchstraße entstand dem Wasser zugewandt das Hauptgebäude über einen H‑förmigen Grundriss nach den Plänen von Hans Rösener und dahinter Neben- und Stallgebäude. Es war eine reine Forschungseinrichtung und erste Aufnahmestelle mit Zugang von der Föhrer Straße, bei den Berlinern damals bekannt als “Wutschutzstation”, so das Berliner Tageblatt am 8.3.1912.

In den neuen Räumlichkeiten gab es einen großen Hörsaal und Laborräume für bakteriologische und chemische Forschung sowie Tierversuche. Alle Ergebnisse wurden fein säuberlich dokumentiert und es gab Mikrofotografie sowie im Dachgeschoss ein fotografisches Atelier. In den ersten Jahren fanden die Ergebnisse zur Tollwut-Impfung Erwähnung in der Presse. Als 1906 das vierte städtische Krankenhaus im Wedding eröffnete – das Virchow-Krankenhaus – erhielt das Institut für Infektionskrankheiten eigene Behandlungspavillons.

Eine Frau geht ihren Weg: Lydia Rabinowitsch-Kempner

Die erste Wissenschaftlerin an der Seite von Robert Koch war Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871−1935). Nach ihrer in der Schweiz absolvierten Promotion (1894) mit der Arbeit: “Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkörper einiger Gastromyceten” begann sie im Herbst/Winter 1894 bei Robert Koch ihre Forschungen über thermophile Bakterien. Schnell machte sie eine wissenschaftliche Karriere in Berlin und den USA. In den nächsten Jahren beschäftigte sie sich mit der Übertragung von Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte. Koch selbst gehörte zu den Koryphäen auf dem Gebiet der Tuberkulose. 1903 kam es zum Bruch mit Robert Koch und sie wechselte zu Johannes Orth an das Pathologische Institut der Charité. Im Jahr 1912 war sie die erste Frau in Berlin (die zweite in Preußen), die mit einem Professorentitel geehrt wurde. In den folgenden Jahren blieb Tuberkulose ihr Hauptthema. Nach zahlreichen Auszeichnungen, Ehrentiteln und Mitgliedschaften wurde sie 1934 auf Grundlage der neuen Gesetzgebung zur “Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” aus dem Krankenhaus Moabit entlassen, dessen bakteriologisches Labor sie seit 1920 geleitet hatte.

Jüdische Mitarbeiter:innen am Robert Koch-Institut

Robert Koch starb am 27. Mai 1910, bis 1904 hatte er “seinem” Institut als Direktor vorgestanden. Die öffentliche Bezeichnung der Institution erhielt am 24. März 1912 den Namenszusatz Robert Koch, während die Presse bereits 1908 vom Robert Koch-Institut sprach. Es begann eine wechselvolle Zeit. Denn unter den zahlreichen Forschern gab es immer auch jüdische Wissenschaftler, die ab 1933 unter den neuen Gesetzen aus dem Institut gedrängt wurden. Dies waren: Georg Blumenthal (1888−1964), Liesbeth Lenneberg (1904−1976), Fritz Kauffmann (1899−1978), Alfred Cohn (1890−1965), Ulrich Friedemann (1877−1949), Hans Munter (1895−1935), Lucie Adelsberger (1895−1971), Werner Silberstein (1899−2001), Hans Loewenthal (1899−1986), Rochla Etinger-Tulczynska (1902−1990), Walter Levinthal (1886−1963) und Ludwig Kleeberg (1890−1964). Zu den wohl herausragendsten Forschern gehörte Walter Levinthal, der während seiner Zeit am RKI die Ursache für die Papageienkrankheit entdeckte und dafür 1931 den Paul-Ehrlich-Preis erhielt. Bis auf Hans Munter, der 1935 an einem Magengeschwür verstarb, überlebten alle Forscher den Holocaust und konnten ihre Arbeit in der Regel im Ausland fortsetzen. Lediglich Georg Blumenthal kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin und ans Institut zurück.

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 und der Wiederherstellung des Berufsbeamtentums musste das Robert Koch-Institut sämtliche jüdischen Mitarbeiter aus dem Dienst entlassen. So kam es, dass im Frühjahr zwölf Forscher ihre Arbeit am RKI aufgeben mussten. “Die Folgen der Entlassungswelle waren erheblich: Mit einem Schlag wurde dem Institut fast der gesamte akademische Mittelbau und damit der mutmaßliche Führungsnachwuchs genommen”, so die Medizinhistorikerin Annette Hinz-Wessels.

Lucie Adelsberger: Ärztin in der Oranienburger Vorstadt und am RKI

Frauen und Medizin, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts kein Widerspruch mehr. Zu diesen modernen Frauen in weiß gehörte auch die aus Nürnberg stammende Lucie Adelsberger. Sie kam 1921 nach Berlin, eröffnete 1925 in der Chausseestraße 63 eine eigene Praxis und forschte ab November 1927 am Robert Koch-Institut. In ihrer Praxis als Internistin und Kinderärztin lag der Fokus auf allergischen Erkrankungen. Zum Thema der Überempfindlichkeit sprach Adelsberger im März 1938 vor der jüdischen Ärzteschaft, so die Central-Verein-Zeitung am 24. März 1938. Darin führte Adelsberger ihre Erkenntnisse des Zusammenhangs zwischen bestimmten Reizstoffen und der Reaktion bei Magen, Gallen, Herz und Gelenken aus. Die mögliche Behandlung dieser Probleme wurde von Adelsberger erläutert. Auch am RKI forschte sie bis 1933 zu Überempfindlichkeitsreaktionen. Trotz Stellenangeboten im Ausland und der Entziehung der Approbation blieb Lucie Adelsberger in Deutschland, um ihre kranke Mutter zu versorgen. Sie wurde 1943 nach Auschwitz deportiert, überlebte die furchtbaren KZ-Jahre und emigrierte 1946 in die USA, wo sie in der Krebsforschung ein neues Forschungsgebiet fand.

Die Erinnerung wachhalten

Erst 2006 setzte sich eine Gruppe von Medizinhistorikerinnen mit der Geschichte des RKIs zwischen 1933 und 1945 kritisch auseinander. Aus den gewonnenen Erkenntnissen entstand auch der Wunsch nach einem Denkmal. Seit 2011 ist für jeden Fußgänger das Erinnerungszeichen “Mit offenen Augen” am Haupteingang bzw. Nordufer zugänglich. Es stammt von der Künstlerin Heike Ponwitz und besteht aus drei Glasstelen am Haupteingang sowie künstlerisch in Szene gesetzten Augenpaaren im Foyer. Die drei Glasstelen, im Sommer umgeben von weiß blühenden Rosen, zeigen den Institutsnamen, das kreisrunde Bild einer Menschenmenge, das an einen „Erdball im Fokus eines Mikroskops” denken lässt, wie es die Künstlerin formulierte, und historische Informationen zur Rolle des Instituts in der NS-Zeit. „Man sieht nur, was man weiß”, dieser Leitsatz mahnt an unsere Fähigkeit als Menschen unsere Umwelt zu hinterfragen und das Unsichtbare sichtbar zu machen, auch wenn es schmerzt, verletzt und erschüttert.

Alle 12 Biographien können in einem Online-Podcast gehört werden. Hier geht‘s zum Podcast.

Quellen:

Museum im Robert-Koch-Institut (Hrsg.): Erinnerungszeichen, Im Gedenken an die zwölf jüdischen Mitarbeitenden, die 1933 das Robert Koch-Institut verlassen mussten, Berlin 2022.

Kuntz, Benjamin: Lucie Adelsberger, Ärztin, Wissenschaftlerin, Chronistin von Auschwitz, Berlin 2020.

Graffmann-Weschke, Katharina und Kuntz, Benjamin: Lydia Rabinowitsch-Kempner, Bakteriologin, Tuberkuloseforscherin, Berlins erste Professorin, Berlin 2022.