Trotz Kriegszerstörung, Mauerbau und Kahlschlagsanierung im Brunnenviertel: An der Bernauer Straße hat eine Institution die Zeiten überdauert. Auch wenn sie heute kein Krankenhaus mehr betreibt, wird hier noch immer gepflegt - und das Wissen über Pflegeberufe an Schüler:innen vermittelt.

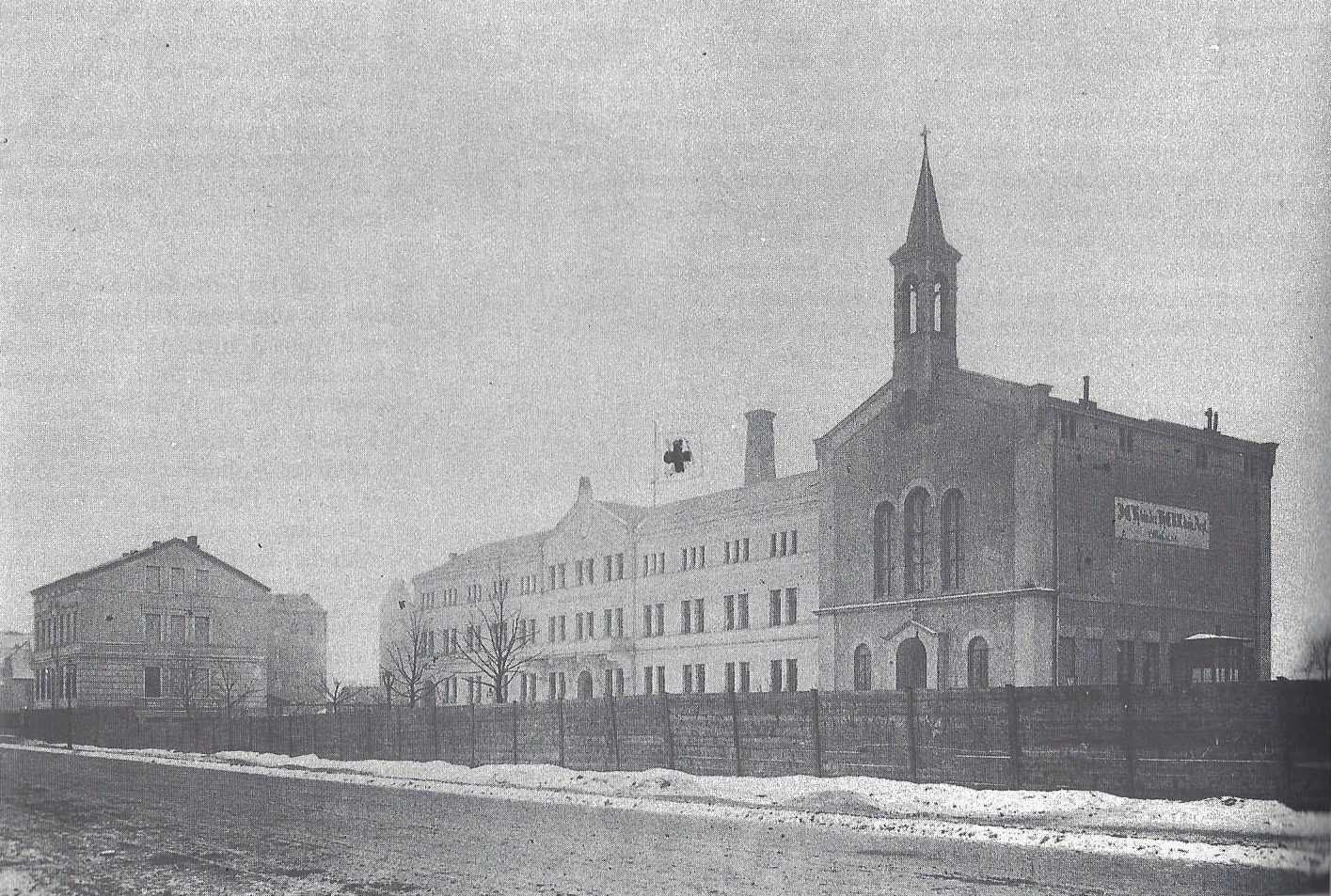

1870 und heute: Vor die Kapelle wurde später ein Pfarrhaus gebaut

Angefangen hat es 1865. Nachdem Pfarrer Wilhelm Boegehold die Elisabeth-Gemeinde an der Invalidenstraße übernommen hatte und mit der sozialen Not in der rasch wachsenden Vorstadt konfrontiert war, legte er den Grundstein für einen Krankensaal und eine Kapelle. 1866 wurde der Krankensaal eröffnet – anfangs für verwundete Soldaten des Krieges gegen Österreich. Die wachsende Nachfrage führte 1867–70 zum Bau eines größeren Krankenhauses mit 137 Betten nach Plänen von Carl Schwanitz. Finanziert wurde es durch Spenden, vor allem vom Maschinenfabrikanten Louis Schwartzkopff, einem engen Unterstützer Boegeholds.

Die Pflege übernahmen evangelische Diakonissen, für die Boegehold ein eigenes Mutterhaus gründete. Bald wurden sie auch außerhalb Berlins eingesetzt. Ab 1874 bildete die Lazarus-Stiftung eine eigene Kirchengemeinde - noch immer befindet sich auf dem Gelände eine eindrucksvolle Kapelle. 1871 entstand auf dem Areal sogar einer der ersten Kindergärten Berlins, und 1882 führte Carl Langenbuch hier die erste Gallenblasen-Operation durch.

Die bauliche Erweiterung setzte sich fort: 1893 wurde das Schwesternhaus errichtet, 1899 eine Kleinkinderschule. 1912–14 erfolgte ein größerer Ausbau durch Carl Koeppen, u. a. mit einem Operationstrakt und einem Ärztehaus. Fritz August Breuhaus de Groot errichtete 1924–25 das Schwesternheim, das aus zwei rechtwinklig angeordneten Flügeln besteht, die durch einen halbrund geschwungenen Mittelbau verbunden sind. Das im sachlichen Stil der 1920er Jahre gestaltete Gebäude lässt die Landhausarchitektur der beginnenden Moderne anklingen. 1927 folgte das Feierabendheim für Diakonissen.

Luftbild des Lazarus Campus (Quelle: Google Earth), links die Kapelle und der Schwesternflügel, in der Mitte das Pflegeheim Haus Boegehold

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Krankenhaus 1943 stark beschädigt. Der Wiederaufbau begann 1945. Der Mauerbau 1961 schnitt das Mutterhaus, das direkt an der Mauer und damit an der Nahtstelle von Ost und West lag, von vielen Mitarbeitenden im Ostteil Berlins ab, was große Herausforderungen mit sich brachte. Ein tragisches Ereignis trug sich dort gleich nach dem Mauerbau zu: Am Morgen des 22. August 1961 warf Ida Siekmann aus ihrem Fenster im 3. Stock in dem im Ostteil gelegenen Haus in der Bernauer Straße Federbetten auf den zu West-Berlin gehörenden Bürgersteig. Noch bevor die Feuerwehr mit einem Sprungtuch da wr, sprang sie aus dem Fenster. Doch beim Aufprall verletzte sie sich so schwer, dass sie noch auf dem Weg ins Lazarus-Krankenhaus verstarb.

Zur Gartenstraße hin entstand 1986–90 nach Plänen von von Gerkan, Marg und Partner ein neuer Anbau. 1987 wurde das Lazarus-Krankenhaus in ein sogenanntes „Krankenheim“ umgewandelt – ein Pflegeeinrichtungstyp mit medizinischer Betreuung, wie es ihn nur in Berlin gibt.

Seit den 1990er Jahren entwickelte sich der Lazarus-Campus weiter: eine Altenpflegeschule (1992), ein stationäres Hospiz (1999), eine Berufsfachschule (ab 2000), Kita und therapeutische Wohngruppe (2016), das Inklusionshotel „Grenzfall“ (2017) und andere soziale Einrichtungen kamen hinzu. Träger ist heute die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal.

Das Gelände ist wie eine Oase inmitten der Neubauten des Brunnenviertels und des Mauerstreifens. Das Alter der ältesten Gebäude kann man heute kaum noch erahnen. Aber weltfremd ist das Lazarushaus heute keinesfalls: An der Bernauer Straße 117 verköstigt das Mauercafé hungrige und durstige Tourist:innen, die die nahe Mauergedenkstätte besuchen.

Meine Ex-Frau absolvierte dort, so etwa Ende der siebziger Jahre, ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Azubis hatten selbstverständlich einer christlichen Kirche anzugehören, die Diakonissen führten ein strenges Reglement. Schichtbeginn erst nach Gebet and Andacht in der dortigen Kapelle.

Hozpiz habe ich kurz nach Eröffnung 1999 besichtigen können. Galt damals als vorbildlich. Heute kommt das Gebäude einem Relikt gleich, aus der Zeit gefallen.