Ich bin neben einem Friedhof aufgewachsen. Vor allem rund um Allerheiligen konnte ich von meinem Elternhaus auf die Grablichter des kleinen Dorffriedhofs schauen, was mich manchmal ein wenig gegruselt hat. Die Friedhöfe in Berlin gefallen mir besser. Alte Bäume, majestätische Alleen, zugewucherte Rasenflächen, beeindruckende Erbbegräbnisse und Wandgräber faszinieren mich ebenso sehr wie die Inschriften mit Namen, Berufsbezeichnungen, Lebensdaten und auch persönlichen Widmungen für die Verstorbenen.

Schon 1842 wurde der Dorotheenstädtische Kirchhof II gegründet, der heute vollständig im Wedding liegt. Er ist mit drei Hektar nicht unbedingt groß, dafür aber der älteste noch bestehende Friedhof im Stadtteil. Damals wurde er vor der Stadt auf freiem Feld angelegt, inzwischen ist der auf drei Seiten von Häusern und der S Bahn eingefasst. Anders als bei seinem berühmten Zwilling, dem Dorotheenstädtischen Kirchhof an der Chausseestraße, wo Brecht, Weigel, Schinkel und Heiner Müller begraben liegen, sind auf dem Weddinger Pendant weniger prominente Gräber zu finden. Dafür sind die Begräbnisstätten der Großbürger, die dort ihre letzte Ruhe fanden, mindestens ebenso beeindruckend. Von klassizistischen Erbbegräbnissen über ein neobarockes Mausoleum bis hin zu einem Bronzerelief ist dort offensichtlich, dass dort sehr wohlhabende Berliner begraben sind. Damit unterscheidet sich dieser Friedhof erheblich von allen anderen Weddinger Grabflächen.

Bei manchem Grabstein sind noch Einschusslöcher vom "Kampf um Berlin" 1945 zu finden.

So manche Anhäufung von Persönlichkeiten ist selbst für eine Stadt wie Berlin ungewöhnlich. Das Grab des Regisseurs Christoph Schlingensief (1960-2010) ist unscheinbar und kann nicht mit irgendeinem Glamourfaktor aufwarten. Dafür aber ganz andere:

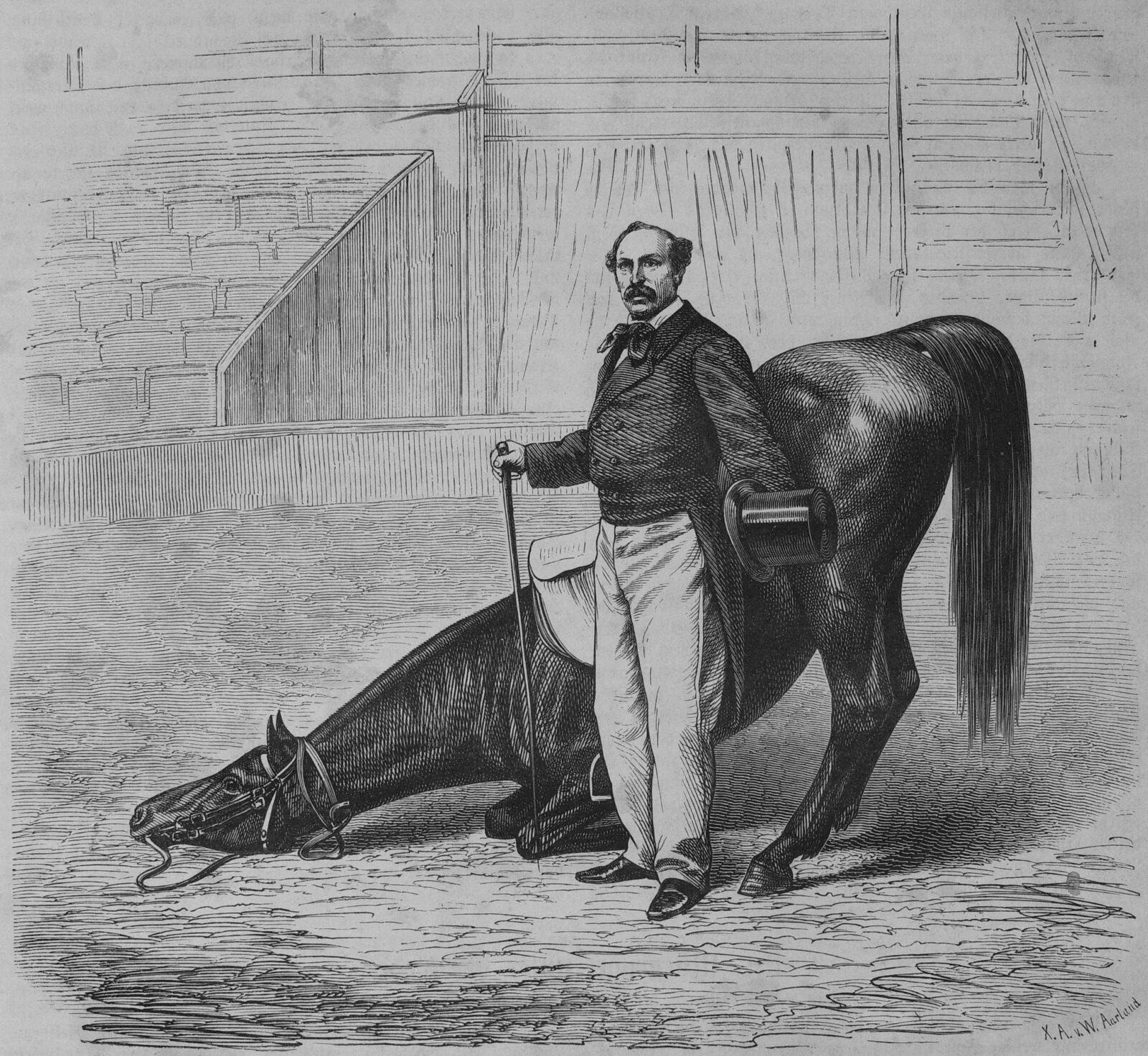

Auf dem Dorotheenstädtischen liegen gleich drei Zirkusdirektoren begraben. Ernst Jacob Renz (1815–1892), Paul Busch (1850–1927) und Albert Schumann (1858–1939). Die Lebensgeschichte des Zirkusgründers Ernst Renz ist schillernd: Er stammte aus einer Gauklerfamilie, durchlief eine Seiltänzer- und Kunstreiterausbildung und gehörte dann zu einer bekannten Wiener Kunstreitertruppe. Als sich diese auflöste, übernahm er seine drei Lieblingspferde Soliman, Clarissa und Felis, die dazugehörigen Requisiten und zwei Wagen sowie seine Kostüme. Ab 1848 war der Artist regelmäßig in Berlin und übernahm ein festes Zirkusgebäude. Dort entwickelte sich Renz, Zeitgenossen sagten, er sei Analphabet gewesen, zu einer prägenden Figur des europäischen Zirkus. Zunächst standen in Renz' Zirkus Darbietungen mit Pferden im Mittelpunkt. Dressurschauen, Artistik, Pantomime und Clownerie – das alles hat er für ein klassisches Zirkusprogramm mitentwickelt. Ernst Renz dachte sich riesige Ballettpantomimen und Stücke wie „Die Königin von Abessinien“ aus – in denen Kamele, afrikanische Stammestänze, Gefechte, die Jagd und das Einfangen lebender Elefanten, Gazellen, Antilopen, Giraffen, Lamas und Kängurus vorkamen.

Ernst Renz in einer zeitgenössischen Darstellung aus der "Gartenlaube", 1866

Auch der gebürtige Österreicher Albert Schumann kam vom Zirkusreiten und machte als Dressurreiter Karriere. 1899 übernahm er das Zirkusgebäude des verstorbenen Ernst Renz, aus dem später Max Reinhardts Theater werden sollte. Noch heute gibt es ein Relikt im Berliner Stadtplan: Wer hat sich wie ich über den Straßennamen „Am Zirkus“ in der Nähe des Schiffbauerdamms gewundert, da, wo die alte Panke aus einem Rohr kommend jahrzehntelang in die Spree gluckste? Dort befand sich seit 1873 ein festes Zirkusgebäude, das Renz später übernahm. Er legte besonderen Wert auf den Marstall mit über 100 edlen Rassepferden und verwandte modernste Technik in seinen großen Ausstattungsstücken und Manegeschauspielen, bei denen die ersten imposanten Wasserspiele jener Zeit bei versenkbarer Manege gezeigt wurden.

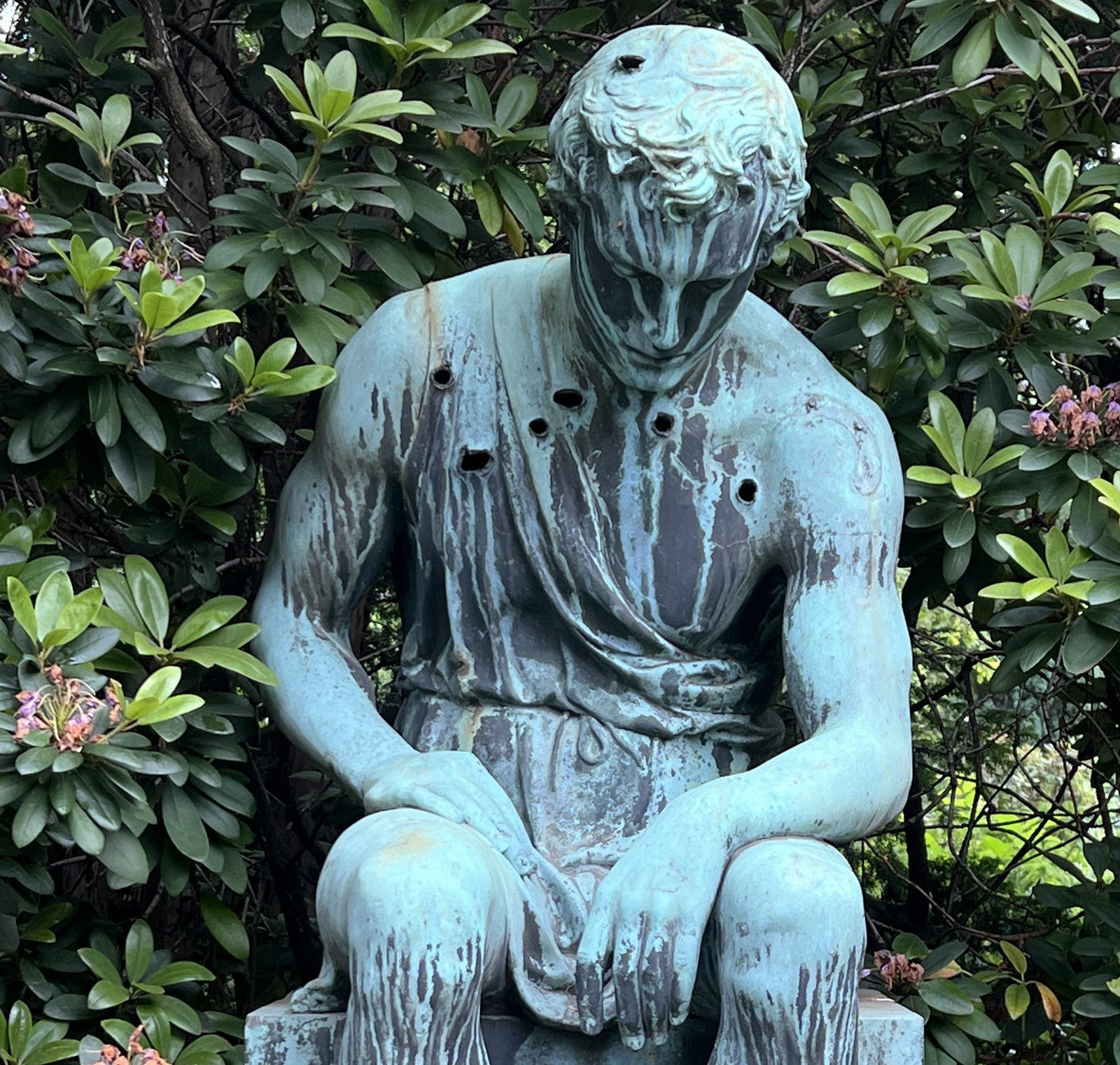

Die sehr unterschiedlichen Grabmäler von Ernst Renz und Albert Schumann

Auch Paul Busch, eigentlich Landwirt, später Dresseur, ging mit seinen klassisch zugerittenen Schulpferden zu einem Zirkus in St. Petersburg, bereiste 1884 mit eigenem Zirkus Skandinavien und erbaute 1892 aus eigenen Mitteln sein erstes festes Zirkusgebäude in Altona, ab 1895 auch in Berlin. Paul Busch hatte ein prächtiges Zirkusgebäude errichten lassen, dessen Abriss 1937 er nicht mehr erlebte.

Das Mausoleum der Familie Paul Busch ist ein besonders beeindruckendes Beispiel der Grabkultur des großbürgerlichen Berlin der Kaiserzeit. Und seine 1973 verstorbene Tochter Paula war eine Zirkusdirektorin des Circus Busch und Autorin von Büchern über das Leben im Zirkus. Auch sie liegt auf dem Friedhof begraben. Bleibt nur die Frage offen: Gibt es irgendeinen Grund, warum die großen Namen des Berliner Zirkusgeschäfts nacheinander auf dem gleichen Friedhof begraben wurden? Ob sie sich das zu Lebzeiten vielleicht gewünscht haben? Ich habe dazu die Autorin Anne Hahn befragt, die sich mit der Zirkusfamilie Busch beschäftigt und einen Roman dazu (Das Herz des Aals, ventil verlag) geschrieben hat. "Ich glaube, dass man sich im Leben Konkurrenz machte und aneinander maß... und dies wohl auch im Nachleben beibehalten wollte." Sie wies außerdem darauf hin, dass im Mausoleum Busch nicht nur Familienmitglieder bestattet wurden. Auch eine Artistin, Stuntwoman und Taucherin namens Minna Schulze (Wasserminna) wurde dort beigesetzt. Sie hatte bis zuletzt im Haushalt der Paula Busch gelebt.

Doch die Gräber Busch, Renz und Schumann sind nicht die einzigen Gräber von Interesse. Auch liegt der Architekt des Berliner Doms, Julius Raschdorff, dort. Beeindruckend sind auch Wandgräber oder mit Eisenketten abgesperrte Familiengräber. Zwischen den alten Bäumen der beiden sich kreuzenden Alleen sind viele verwunschene Säulen, Reliefs und Engelsfiguren zu entdecken. Auch erhebt sich noch ein weiteres Mausoleum, das der Familie Hertzog, über die niedrigen Gräber. Eine Stadt der Toten, die auch nach ihrem Ableben noch durch die Schönheit und Imposanz ihrer Grabstätten in Erinnerung bleiben. Doch wie kam es, dass es im proletarischen Wedding überhaupt einen solchen bürgerlichen Friedhof gibt, in dem selbst die Großen der Berliner Zirkusbranche ihre letzte Ruhestätte fanden?

Das hat mit einer schnöden Bezirksgrenze zu tun, die im Alltag keine Bedeutung hat. Aber in der Zeit der Teilung Berlins spielte sie durchaus eine Rolle, wie zum Beispiel an der Liesenstraße. Friedhöfe, die im Grenzstreifen lagen, wurden eingeebnet, während der Dorotheenstädtische Kirchhof II auf der Weddinger Seite erhalten blieb. Was für ein Glück, denn sonst wären uns die wohl pompösesten Grabmale und Mauseleen, die es im Stadtteil gibt, verlorengegangen.

Der Bau der Mauer 1961 trennte aber auch die Kirchengemeinde von ihrem eigenen Friedhof. Dessen Verwaltung wurde von Kreuzberger Kirchengemeinden übernommen. Die Dorotheenstädtische Kirche in Mitte war im Krieg stark zerstört worden; die Ruine wurde 1965 von der DDR gesprengt. Die jetzige Kapelle mit Reminiszenzen an den Expressionismus wurde 1950-51 nach Plänen von Otto Bartning ursprünglich als Notkirche für die Dankesgemeinde gebaut, die ihr Kirchengebäude ebenfalls durch Kriegseinwirkung verloren hatte. Erst nachdem der Neubau der Dankeskirche auf dem Weddingplatz eingeweiht worden war, konnte die Notkirche zu einer Friedhofskapelle umfunktioniert werden.

Und so hat die recht willkürliche Grenzziehung der Berliner Bezirke im Jahr 1920 dazu geführt, dass es, eher durch Zufall, am Rand der Mietskasernen und ihrer Hinterhöfe einen besonderen Friedhof gibt – den Friedhof der Zirkusdirektoren.

Der Bau der Mauer 1961 trennte die Gemeinde von ihrem Friedhof. Dessen Verwaltung wurde von Kreuzberger Kirchengemeinden übernommen. Die Dorotheenstädtische Kirche selbst war im Krieg stark zerstört worden; die Ruine wurde 1965 von der DDR gesprengt. Die jetzige Kapelle mit Reminiszenzen an den Expressionismus wurde 1950/51 nach Plänen von Otto Bartning ursprünglich als Notkirche für die Dankesgemeinde gebaut, die ihr Kirchengebäude ebenfalls durch Kriegseinwirkung verloren hatte. Erst nachdem der Neubau der Dankeskirche auf dem Weddingplatz eingeweiht worden war, konnte die Notkirche zu einer Friedhofskapelle umfunktioniert werden.

Die Notkirche von Otto Bartning diente erst der Dankesgemeinde, später als Friedhofskapelle

Auch heute noch bringt der verträumte und leicht verwilderte Friedhof der Zirkusdirektoren mit seinem einzigartigen Charme etwas Weltläufigkeit in den Arbeiterkiez Wedding, dessen Hinterhäuser an die Friedhofsmauern grenzen. Man kann aber nur noch erahnen, welchen Glanz die großbürgerlichen Familien dort einmal verbreitet haben, bevor Vernichtung, Krieg und Teilung Berlins ihre Spuren hinterlassen haben.

Der Eingang zum Weddinger Dorotheenstädtischen Friedhof II befindet sich in der Liesenstraße 9. Dort hängt auch ein Schaukasten mit den Positionen der Ehrengräber. Es gibt auch einen Eingang an der Grenzstraße, der zur Kapelle führt.

Hallo, wo liegt denn das Grab von Christoph Schlingensief? ich konnte es nicht finden.

Lieber Joachim Faust,

danke für den Artikel,, die Recherchen, die Fotos und nicht zuletzt für das Gespräch mit Anne Hahn, zu den Zirkusdynastien.

Anne Hahn hat in ihrem Roman „Das Herz des Aals“, sehr spannend, lebensnah und phantasievoll über die tollkühne Wasserartistin Minna, die Zeit der sensationellen Großzirkusse und das bunte Leben rund um die Liesenbrücke, erzählt.

Sitzt man auf der Bank am Mausoleum der Familie Busch und an Minnas Ruheplatz, schaut man auf den. rostigen Brückenbogen, der sich hinter dem S-Bahn Gleis aufspannt.

Meine Empfehlung für einen Sommertag im Wedding: Setzt euch mit diesem Buch auf die schattige Bank!

Herzliche Grüße

Cornelia Holl

Ich werde gleich heute dahingehen, mit den Infos, die ich hier bekommen habe, ist das eine interessante Unternehmung. Vielen Dank!

Danke für diesen wirklich informativen Artikel!